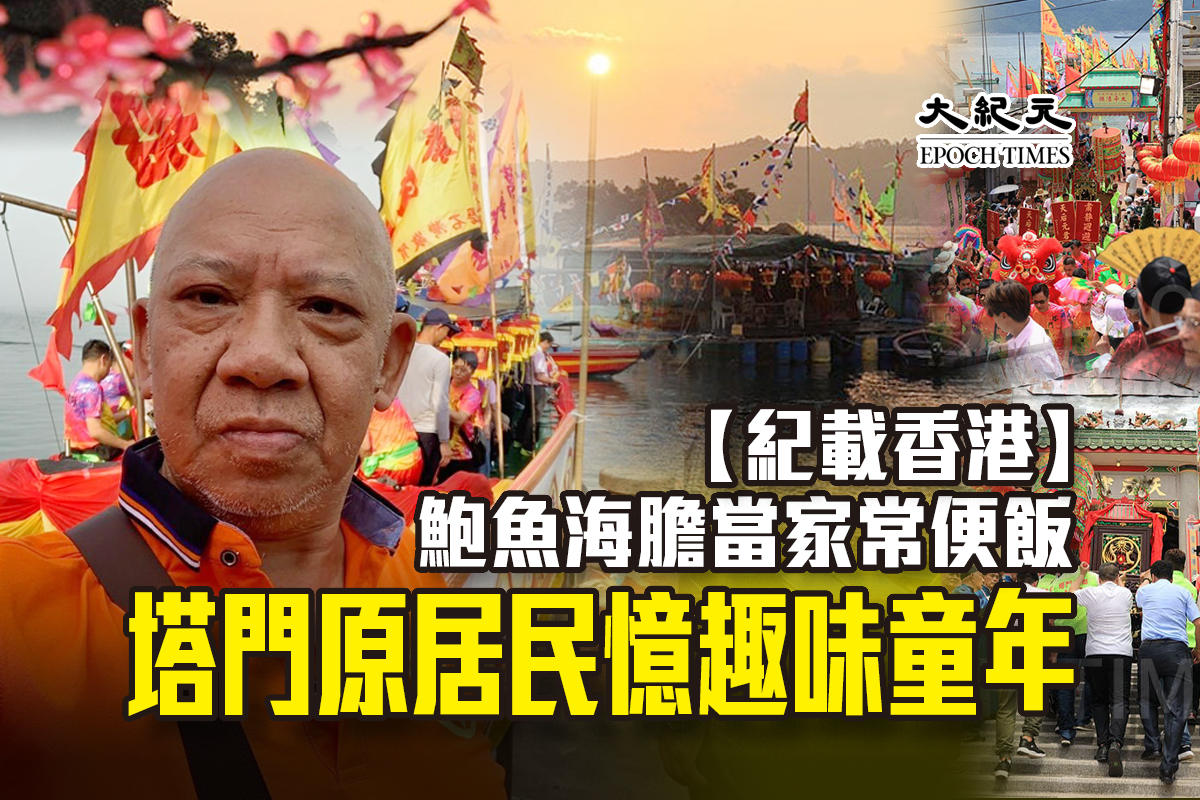

「我以前,捉鮑魚在全個村子是第一名,如果跟塔門老一輩的人說起我的名字都認識,就是最會捉鮑魚那個!」年屆七旬的塔門原居民黎雄(雄哥)回憶童年時光,語氣頓時興奮了起來,「我們沒有東西吃,我就下海找吃的,捉魚、蝦啊、蟹啊那些⋯⋯」1950、60年代的塔門島,千帆競發,漁獲滿滿,「我們吃不起麵包的,是吃鮑魚、吃海膽長大!」原來那時候的塔門,麵包比鮑魚還矜貴,真是讓筆者大開眼界。

位於香港東北海岸的塔門島,官方地圖名稱是Grass Island(草洲),碧海青天,大片的草地,四處可見黃牛在吃草。塔門成為港人遠離喧囂的郊遊勝地,蘊藏在這個小島背後的文化,也別有一番趣味。

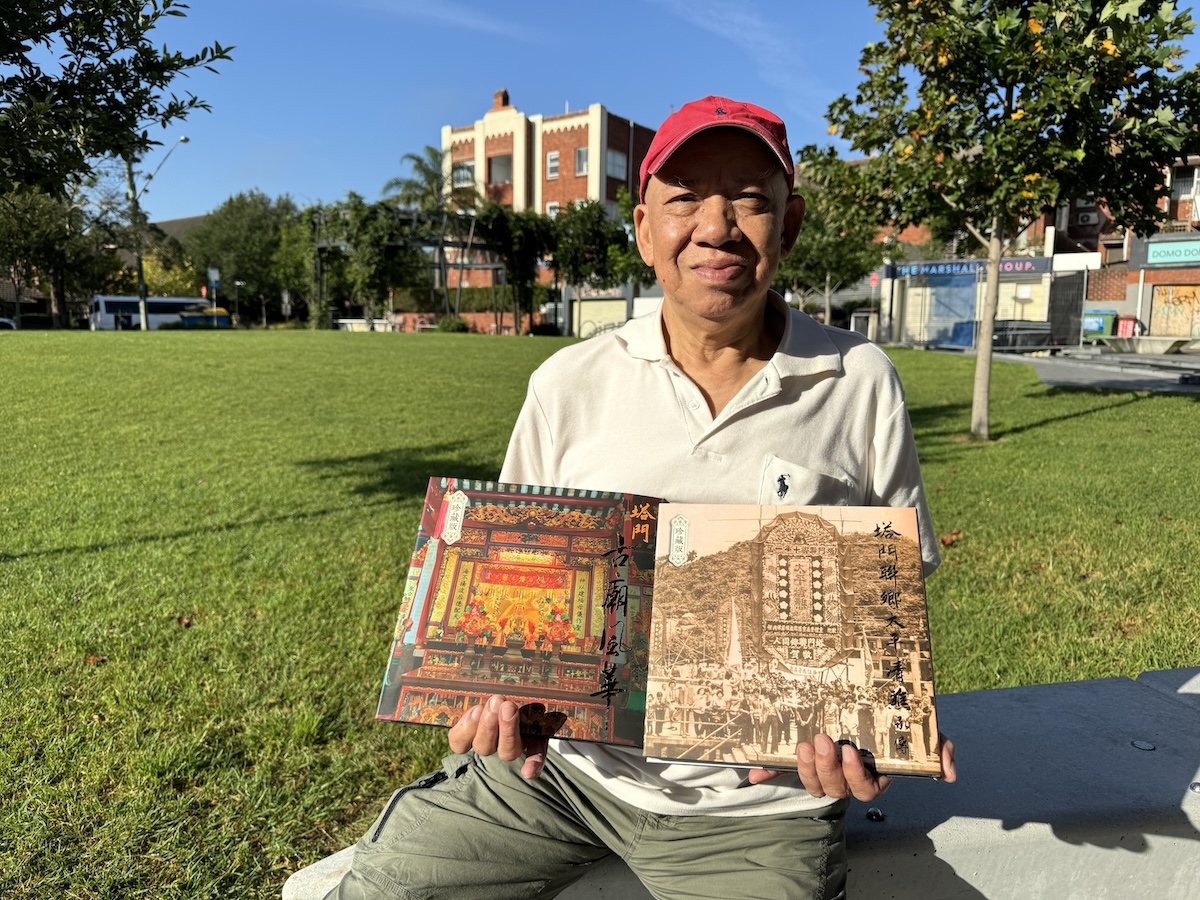

1950年代,是塔門島最繁榮的時期,島上居民有2,000人,但在1960年代起,居民陸續移民外國,漁業在大陸市場的衝擊下也日益式微,塔門的居民就越來越少了。60年代,雄哥十來歲時出九龍打工,學習點心手藝,90年代隨老闆到澳洲的酒樓工作,後來居家移民,在澳洲擔任點心師傅。即使離開了香港,塔門對於他仍是一個美好的回憶。到節慶、祭祖時,只要有時間和精力,他都會回港探親。例如2019年4月的塔門聯鄉太平清醮,是10年一遇的盛事,他亦不遠萬里從澳洲回港參加,與親朋好友齊齊相聚。

「炭燒鮑魚」最美味 潛水娛樂遊客賺外快

俗話說「靠山吃山,靠海吃海」,黎氏家族在島上生活,雖然不是水上人,出海捕魚也是他們主要的經濟收入來源。雄哥描述:「我爸爸有兩艘大漁船,定期就會出海,低價魚在大陸賣,高價魚就回香港賣。我們有中港兩地牌的,賣大陸可以換取糧食,賣到大埔魚市場就換錢,要買油渣啊,雪藏啊,都是維持漁務運作的基本資金。」

塔門盛產鮑魚、海膽,雄哥最懷念當年的新鮮「炭燒鮑魚」:「以前鮑魚是香港本地的,現在說到鮑魚好像很名貴,在我們那一代,都是吃海鮮大的,吃鮑魚、吃海膽。我們以前吃鮑魚,我們潛海撈上來,除了拿去賣之外,我們就在海灘生火,就這樣連著殼放著燒來吃。」

「以前的漁產量很多的,多到可以挑選,那些殘螺我們都不要的,全部扔回海裡,我們捕撈過很多海螺,吹得響的那種。」雄哥提及,當時只要一撒網,很容易就能夠收穫很多漁獲,每個季節都有不同的魚類。「我們還吃河豚,俗名叫雞泡魚,你們不懂吃的覺得有毒,我們會處理,拿來曬乾後煲蘿蔔湯,很好吃的。」

雄哥童年時還有個特別的「賺外快」方法,當時塔門已經是旅遊勝地,他就在碼頭邊招攬遊客,表演他的潛水特長:「請遊客在在碼頭拋東西下海,我就潛水下去幫他把東西撈起來,娛樂大家,收幾毫子,賺點外快,我們小時候是潛水大的!」

陸上居民井水維生

塔門島的原居民以黎、黃、林、李、劉及藍姓為主,黎氏在島上是大姓,雄哥分享,祖先原籍東莞,如今的黎氏大宗祠位於中堂鎮潢湧村內,始建於南宋乾道九年(1173年)。雄哥的爺爺屬於早期來塔門定居的居民,在陸上生活,但並不是依賴在陸地種植自給自足。雄哥講述,他們並沒有在島上種禾,米是從大陸購入,他們會在島上種一些蕃薯,蕃薯常常是他們的主食,會做蕃薯粥、蕃薯糖水等等。一些家庭也會養雞,「我們養的雞不是來吃的,養雞就生雞蛋,我們不捨得吃雞的。」

在水源方面,雄哥憶述:「在篤尾的位置有個沙井,井水很甜。瓊林學校那個位置也有個水井,村裏的淡水資源都算好的,很多人家都有挖水井。我們洗衣服啊,都在井邊洗。」到了1960年代,政府幫助從高流灣引入自來水,但並沒有入戶。「最開始的自來水管只是在街口,我們接水就要去街口,後期才進入家裡。」

在黃石碼頭未開通前,塔門的島民主要依靠街渡往來馬料水、大埔滘,一日只有兩班船,早晚各一班。雄哥回憶:「那時候大埔開船,第一個站就直到塔門,再經過高流灣、荔枝莊、赤澗這樣,回到大埔。我們出去買東西都是靠這條航線。」

天后誕信俗 已消失的「搶花炮」

塔門最重要的地標之一就是天后古廟,古廟建於明末清初,至今已有400餘年歷史。在剛剛過去的三月廿三(5月1日)的天后誕,陰雨天氣阻擋不了村民善信的熱情,花炮會健兒抬著載著天后娘娘神輿攀上百級階梯,冒雨舞獅到塔門天后宮賀誕,歡慶一年一度村中最重要的節日。雄哥在塔門出生長大,印象最深的就是村中的節慶:「我們鄉民和漁民很重視天后誕,那時候很多漁船,很興旺的,漁民都信天后。我爺爺就是幫人解籤的,我小時候常看人拜完神求籤,我就會走上去問他們要不要解籤,就帶他們去找我爺爺。」

雄哥回憶,昔日塔門天后誕,在天后宮前的廣場總是人頭攢動,「那時候是搶花炮的,在炮筒裡面藏火藥,燒著,『啪』一聲,炮膽就飛出來,那時候搶花炮經常打架的,天后誕最有氣氛就是搶花炮,但是後來沒有了,改成抽籤的方式。」雄哥口中的「搶花炮」,是賀誕期間的重要活動,意將代表菩薩的花炮分配給信眾,主辦方將代表花炮的物件(如竹籤、木片等)射上天空,花炮會的善信搶得後,便可按編號獲得相應好意頭的花炮,將花炮帶回自己的地方供奉。但「搶花炮」的儀式在「六七暴動」後,政府禁止公眾藏有火藥及點燃爆竹等因素影響,所以漸漸改為用擲杯或抽籤的方式進行。

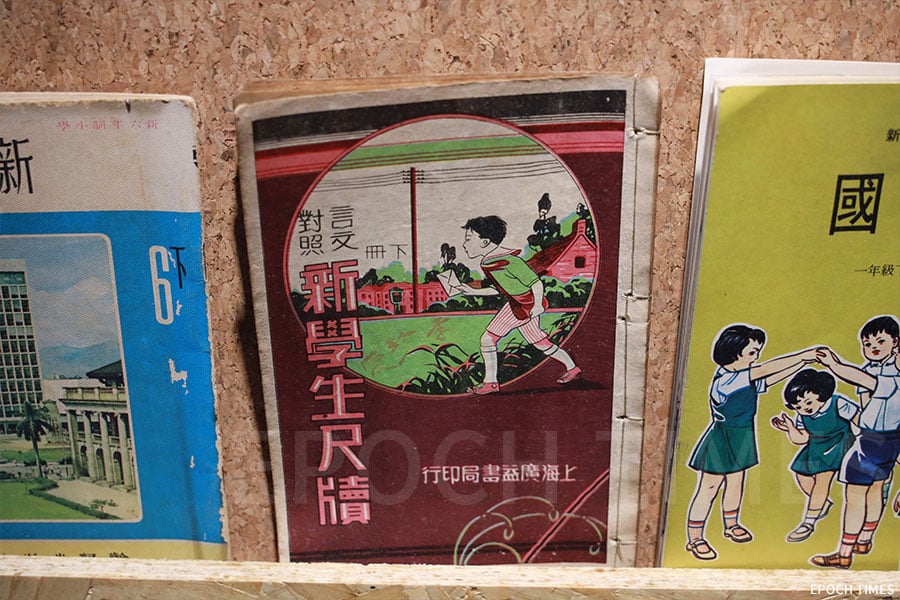

年輕一輩不懂的「尺牘」

在塔門天后古廟後方不遠的小山丘上,有一所瓊林學校,這是塔門唯一的小學,全盛時期超過200個學生。「我在瓊林學校讀到小學五年級,那首校歌很好聽,我已經忘記了歌詞,旋律我還記得!」雄哥談起自己讀過的學校興奮不已,「那時候我們還有學『尺牘』,你們年輕人應該不知道甚麼是『尺牘』吧!」

確實,尺牘這一門科目,在當下的教育體系中已經消失了。能提得起這個學科的,都有了一定的年齡。「尺」指長度,「牘」指古代寫字用的木簡,古代的書函長約一尺,故名「尺牘」,這一科目是教授學生學習寫私人書信、公函的。當下通訊科技發達,私人書信似乎已經變成了「古董」。

雄哥談起校園生活,不由自主哼起幾首曲子《阿里山的姑娘》、《在那遙遠的地方》、《青春舞曲》等等,隨著歌聲彷彿回到了自己的青春年華。

隨著漁業式微,島民遷出,瓊林學校收生越來越少,於2003年9月停辦。如今雄哥和親友們回到塔門,都會回到瓊林學校舊址緬懷一番話當年。

*********

時光飛逝,眨眼間雄哥已經離開出生地塔門已超過一甲子的光陰,但談起兒時回憶,他還歷歷在目,嘴角不時揚起笑容。對家鄉的關心和懷念,時常縈繞在這位離家遊子的心中。「我們姓黎的家族,能夠繼承到上一代的歷史遺產、風俗,希望我們能夠傳遞給新的一代,延續下去。」◇

------------------

📰支持大紀元,購買日報:

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column