2025年6月19日,中共黨媒《人民日報》點名批評盲盒經濟,稱其為精心設計的「商業陷阱」,誘導未成年人沉迷,引發非理性消費,呼籲加強監管。雖然文章並未提及泡泡馬特(Pop Mart),但此舉導致其連續兩天股價暴跌,市值蒸發約223億港元。

這並非官方首次質疑盲盒經濟。早在2020年12月25日,官媒《新華社》就曾發文指責泡泡瑪特「盲盒」熱潮導致年輕人上癮,令年輕人抱有賭博心態,滋長出畸形消費。隨後泡泡馬特在28日開盤後大跌,盤中一度跌逾16%,相比前一日市值蒸發近120億港元。

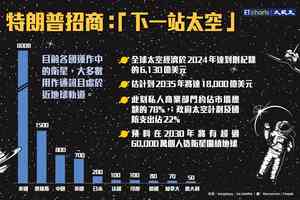

近年來,盲盒經濟在中國迅速崛起。數據顯示,2025年中國盲盒市場規模預計突破580億元(人民幣,下同),佔全球份額65%,年複合增長率達28%。中共黨媒央視曾盛讚Labubu「盲盒熱」是「中國製造」走向世界的先鋒,稱其集明星效應、社交傳播、盲盒玩法與二級市場炒作於一體,彰顯中國品牌的文化自信。

事實上,當局將盲盒經濟視為刺激消費的工具,但由於其規模擴大迅速,市場監管又不足,未成年消費者沉迷於盲盒導致學業分心、財務壓力與不良消費觀,引發家長與社會的擔憂。中共不得不轉而強調理性消費,防範系統性風險。

泡泡馬特上市五年,股價最高漲35倍,創始人身價破千億,IP玩偶Labubu更以108萬元的拍賣天價震驚市場。然而,其高溢價與投機熱潮卻引發質疑:這究竟是商業奇蹟,還是「擊鼓傳花」泡沫?

泡泡馬特的崛起:公司背景與市場表現

2010年,泡泡馬特在北京成立。2016年與香港設計師Kenny Wong合作推出Molly星座系列盲盒後,泡泡馬特迅速走紅,業績快速增長。2017-2019年,公司收入從1.58億元激增至16.83億元,增長近11倍,毛利率高達64.8%。2020年在香港上市,市值一度超千億港元。2024年營收達130.38億元,海外收入50.66億元,增長375.2%,遠超競爭對手TOP TOY。

泡泡馬特的核心產品是盲盒,消費者購買時無法預知款式,該盲盒結合獨特IP設計(如Molly、Labubu)與稀缺性,吸引來大量Z世代(18-34歲,本科以上學歷,女性為主,約佔63%)與未成年消費者(約佔15%)。公司通過快速疊代(營運Labubu、Paki等85個IP)、全球化布局(美國26家門店)與多渠道銷售(線上APP、實體店、販賣機)確保消費者保持新鮮感。

然而,泡泡馬特也並非無懈可擊。2024年用戶留存率僅35%(低於零售業平均50%),70%收入來自盲盒,過於依賴新品與IP熱度,一旦熱度下降,收入易受衝擊。此外,早期投資者蜂巧資本2025年4-5月清倉1,191萬股,套現22億港元,徹底退出股東行列,顯示出資本對泡沫風險的警覺。

泡泡馬特的成功秘訣:人性弱點的精準拿捏

泡泡馬特的成功源於對Z世代消費心理的精準把握,再結合商業策略與多維營銷策略,構築起強大吸金能力,可分為以下四個方面:

第一、情緒價值與社交屬性。Z世代面臨經濟下行與心理焦慮(階層固化、內卷疲憊),轉而追求情感體驗與價值認同。泡泡馬特通過IP設計(如Molly的空白臉、Labubu的怪誕造型)迎合年輕人彰顯個性、反抗權威的心理,被其視為「專屬文化」。消費者通過收藏與展示盲盒,表達自我認同與獨特性,獲得社交認同感。

社交媒體成為了盲盒熱潮的放大器,在TikTok、Instagram、抖音上,開箱挑戰與短片分享形成病毒式傳播,粉絲線上討論、線下聚會、交換與曬盲盒「戰利品」(如擁有Labubu稀有款式的人被稱為「歐王」),獲得其他人的誇讚和羨慕,增強圈層歸屬感。比如,Labubu已儼然成為圈子間的社交貨幣與炫耀資本,吸引更多人入局。

明星效應進一步推高了市場熱度。2024年,Blackpink成員Lisa攜帶Labubu鑰匙鏈,泰國公主思蕊、蕾哈娜、碧咸等名人紛紛展示其Labubu玩偶,引發追隨者紛紛模仿。一隻99元的Labubu讓消費者產生「與明星同款」的虛榮感,覺得自己和明星有相同的品位。

第二、價格策略與體驗優化。盲盒的定價(60-1,000元)對都市白領來說恰到好處,既能滿足「自我犒賞」需求,又不至於引發罪惡感。限量款與明星聯名款(如Vans聯名款原價599元,炒至3.45萬元)則通過炒高收藏價值,吸引高端消費者,強化稀缺性與消費慾望。

每個盲盒成本不足17元,售價59元起,毛利驚人。通過隱藏款的稀缺性(144盒中僅1個)推高購買成本(集齊全套約708元,整箱購買需8,496元),再結合二級市場炒作(如隱藏款二手價達380元),形成高利潤閉環。

盲盒複製了拆禮物時的期待與驚喜,這種「微型節日」滿足了消費者對未知的渴望。消費者購買的是一種「驚喜+分享」的情緒體驗,這種「快樂獎賞」強化了盲盒的擴散效應與沉浸式消費氛圍。

盲盒的系列化設計(如星座、生肖主題,每系列12款)迎合了消費者收集心理,通過產生蔡格尼克效應傳遞出一種「補全機制」,類似童年收集卡片的快感,促使玩家為集齊全套而反覆購買。泡泡瑪特70%客戶購買3個以上盲盒,45%年消費超500元。

第三、營銷策略與金融屬性。泡泡馬特借鑒奢侈品的飢餓營銷策略,通過限量款、隱藏款、線上預售與線下控貨人為製造稀缺感,放大「錯過焦慮」。此外,還通過事件營銷(如泡泡馬特樂園開業舞蹈影片瘋傳)與聯名(如與ONE PIECE、可口可樂、LV合作推出聯名款新品)來擴圈,吸引粉絲們購買。如2025年6月杭州新店開業,2小時即售罄。

不僅如此,泡泡瑪特還搖身一變,成為年輕人的新型理財產品,甚至被戲稱為新一代的「塑膠茅台」。黃牛通過囤貨、炒作隱藏款推高二手市場價格,形成類似炒股的投資熱潮,讓消費者誤以為盲盒具保值潛力,從而吸引投機者入場。

例如與Vans聯名款原價599元,二手平台轉手價飆升至14,839元,溢價超24倍;2024年發售的MOKOKO FALLIN TO SPRING系列,發售價159元,當前二手均價已突破2,700元。6月10日,北京永樂拍賣會上,一隻薄荷色的初代Labubu藏品甚至拍出108萬天價。

第四、賭博屬性與上癮機制。盲盒的隨機性類似賭博,通過「間歇性強化」(斯金納箱原理)刺激大腦多巴胺分泌,引發快感與期待。隱藏款抽中概率低至0.69%,未抽中心儀款式的消費者陷入「賭徒謬誤」(認為下次會中),如同摸彩票般持續購買。

加拿大UBC研究顯示,隨機獎勵顯著增加年輕人(18-26歲)未來參與賭博的概率,而泡泡馬特70%客戶買3個以上盲盒,20%年消費超5次,顯示出其客戶上癮的特徵。與日本扭蛋及Kinder驚喜蛋等早期隨機玩具相比,泡泡馬特通過IP設計、明星效應與社交媒體放大吸引力,實現爆炸性增長,但其「類賭博」屬性更強。

盲盒的潛在風險與社會影響:是不是「合法賭博」?

泡泡馬特的盲盒商業模式雖然創造了財富神話,卻潛藏多重風險,特別是其賭博屬性與投機泡沫。具體問題如下:

首先,賭博性質的爭議。盲盒與電子遊戲中的「戰利品盒」(Loot Boxes)本質相同,都依賴隨機性誘導重複消費。盲盒的高溢價(如Labubu聯名款炒至3萬元,稀有款拍賣達108萬元)放大賭博屬性。泡泡馬特曾被德雲社「少班主」郭麒麟調侃為「國內最大博彩公司」,雖是玩笑,卻點中其賭博內核。

比利時、荷蘭等國已將Loot Box列為非法賭博,要求公開抽中概率或設年齡限制。中國雖於2023年出台《盲盒經營行為規範指引》,要求不囤貨、不炒作,但黃牛與假貨問題(海關多次查獲Labubu仿品)頻出顯示監管執行不力。

其次,對青少年與兒童的影響。盲盒消費群體呈年輕化趨勢,比如泡泡馬特有15%會員為未成年人。青少年因前額葉皮層未完全發育,對隨機獎勵更敏感,易陷入上癮消費,造成過度消費,甚至借網貸、刷信用卡。目前,實體盲盒在全球多數國家尚無法律約束,其潛在的社會危害不容忽視。

最後,投機泡沫與社會隱患。盲盒經濟被包裝為「個性追求」,掩蓋其投機本質。類似與炒郵票、普洱茶等投機行為,黃牛炒作與高價轉售加劇非理性消費,令消費者誤以為其具有投資價值,卻可能導致「高位接盤」。部份消費者因追求稀有款而過度消費,落為「消費陷阱」,導致財務危機。

結語:泡泡瑪特之後,盲盒經濟何去何從?

泡泡馬特的成功源於對Z世代心理的精準拿捏,通過情緒消費、飢餓營銷、明星效應與賭博屬性,打造了席捲全球的盲盒神話。然而,這種「合法上癮商業模式」帶來的賭博屬性與上癮風險卻不容忽視,尤其對青少年可能產生長期影響。若放任「合法賭博」屬性無節制擴張,其背後的社會風險終將反噬泡泡瑪特的「商業神話」。

盲盒經濟利用人性貪婪與恐慌,通過稀缺性與社交放大製造「擊鼓傳花」遊戲,正如17世紀荷蘭鬱金香、2008年暴力熊和近年NFT猴子頭像,都是靠稀缺共識與接盤熱情推高價格,一旦市場冷卻,泡沫往往轉瞬破裂。當明星退場、黃牛撤離、消費者冷卻,泡泡瑪特能否從「塑膠博彩」轉型,證明自己不僅是「潮玩」,更是文載體和品牌資產?這才是它能否真正穿越周期的關鍵。#

本文僅代表作者本人觀點,並不一定反映《大紀元時報》立場。

----------------------

【新】📊 每周財經解碼

https://tinyurl.com/2asy8m4p

🔑 談股論金

https://tinyurl.com/yc3uda7e

----------------------

【不忘初衷 延續真相】

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores