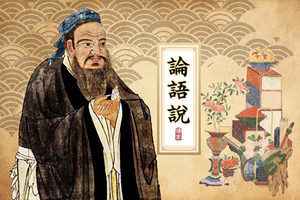

子曰:「吾未見剛者。」或對曰:「申棖。」子曰:「棖也欲,焉得剛。」(《論語‧公冶長‧十一》)

【註釋】

申棖(chéng):字周(一說子周),春秋時期魯國人,孔門七十二賢之一。其它說法也多。

【討論】

本章明「剛」。《論語》中「剛」字凡五見。本章之外,有:(一)子曰:剛毅木訥近於仁( 子路篇);(二)「血氣方剛」(季氏篇);(三)「好剛不好學,其蔽也狂」(陽貨篇)。

大概當時多柔佞,所以孔子說「我沒有見過稱得起『剛』的人」。有人對他說:「申棖就是。」孔子的回話成為千古名言——「棖也欲,焉得剛」。

欲出自人之本性,孔子並不要求禁慾,而是主張「欲而不貪」(堯曰篇)。「欲而不貪」,就要節慾、寡慾,絕不能縱慾。《道德經》說「知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強」;要做到「欲而不貪」,既要自知、又要自勝。本章孔子所說「棖也欲」的欲,顯然是指貪慾、嗜欲,申棖當時尚沒有做到自知、自勝,因此孔子說他「焉得剛」。

其實,古諺語就有說「欲而不知足,失其所以欲;有而不知止,失其所以有」,要人知道滿足、節制,不能貪得無厭。《論語》此處則是將「欲」與「剛」聯繫起來討論。

《論語註疏》說「剛者質直寡慾」。清初大儒李顒(李二曲)口授的《四書反身錄》說:「正大光明,堅強不屈之謂剛,乃天德也。全此德者,常伸乎萬物之上。凡富貴貧賤,威武患難,一切毀譽利害,舉無以動其心。慾則種種世情繫戀,不能割絕,生來剛大之氣,盡為所撓。心術既不光明,遇事鮮所執持。無論氣質懦弱者多屈於物。即素貞血氣之強者,亦不能不動於利害之私也。故從來剛者必無慾,慾者必不剛,不可一毫假借。」

剛者的故事,可以「明朝第一硬漢」楊繼盛為例。嘉靖時奸臣嚴嵩權勢熏天,區區從五品官職的楊繼盛,上《請誅賊臣疏》彈劾嚴嵩,歷數其「五奸十大罪」。嚴嵩蠱惑皇帝,將楊繼盛廷杖一百下獄。楊繼盛被打得血肉模糊,雙腿臃腫逐漸潰爛,並且開始滋生蛆蟲,在一個深夜裏,楊繼盛招呼獄卒掌燈,他摔碎瓷碗,用碎片割腐肉,刮完肉還有筋膜,他就用手將筋膜扯斷……好像刮的是別人的肉,為他持燈的獄卒被嚇得肝膽欲裂,楊繼盛卻意氣自如。

人之德性,以剛為難能而可貴。後人將本章意引申,稱「無慾則剛」。錢穆則辨析道:「但此章僅言多欲不得為剛,非謂無慾即是剛。如道家莊老皆主無慾而尚柔道,亦非剛德。」

似不宜將欲與剛絕對對立起來。看來還是回到了那句話:無情未必真豪傑。仍以楊繼盛故事為例。楊繼盛在獄期間,兒子前來探監,他寫了這麼一首詩《五歲兒入視遣歸不去同宿數夜有感》:

良知好向孩提看

天下無如父子親

我有乾坤大父母

孝情不似爾情真

主要參考資料

《論語註疏》(十三經註疏標點本,李學勤主編,北京大學出版社)

《四書直解》(張居正,九州出版社)

《論語正義》(清 劉寶楠著)

《論語新解》(錢穆著,三聯書店)

《論語譯注》(楊伯峻著,中華書局)

《論語今注今譯》(毛子水注譯,中國友誼出版公司)

《論語三百講》(傅佩榮著,北京聯合出版公司)

《論語譯注》(金良年撰,上海古籍出版社)

《論語本解(修訂版)》(孫欽善著,三聯書店)#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores