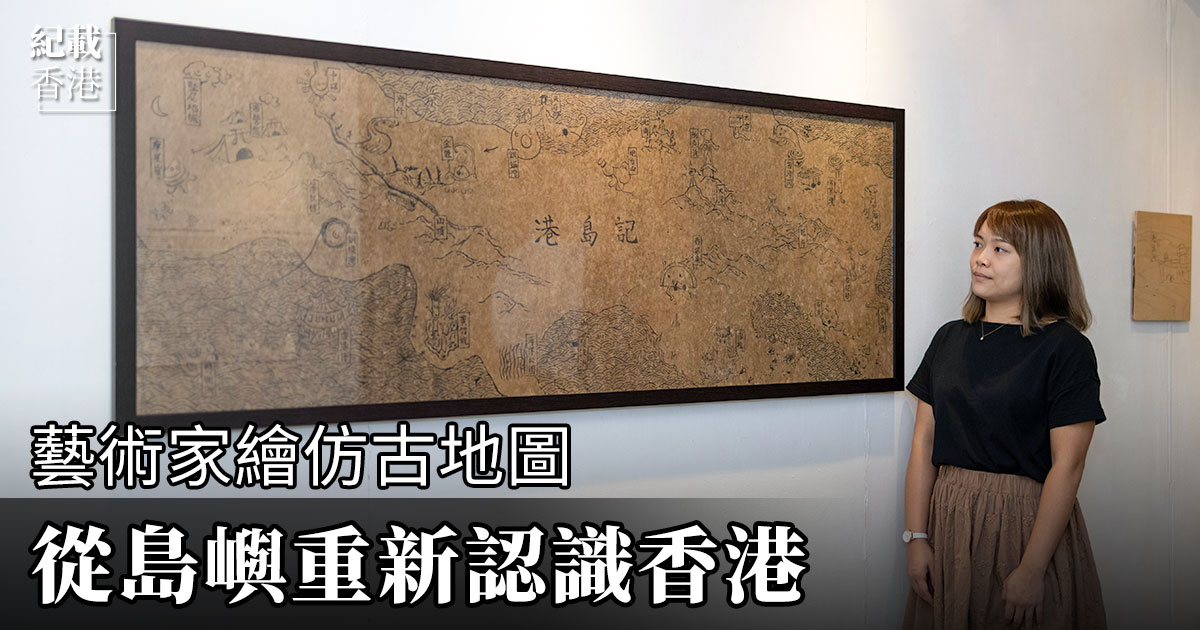

在市區長大的年青藝術家姚冬穎(Wenda),原本並不在意香港大大小小的島嶼,直至一次乘搭渡輪去坪洲時途經青洲,這個寧靜的小島引起了她的注意:「在城市林立的香港,竟然有這樣一個看似與世隔絕的地方,於是開始找資料去了解。」翻看古地圖,一路追溯島嶼的歷史,讓她重新發現香港的另一面。Wenda嘗試繪製仿古地圖,將自己心目中的香港全景用一種特別的方式表達出來。

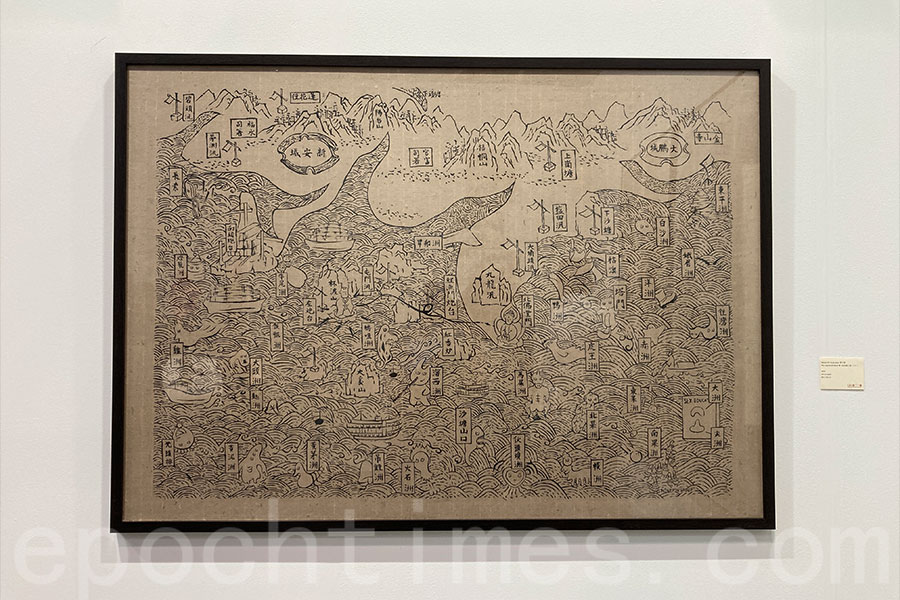

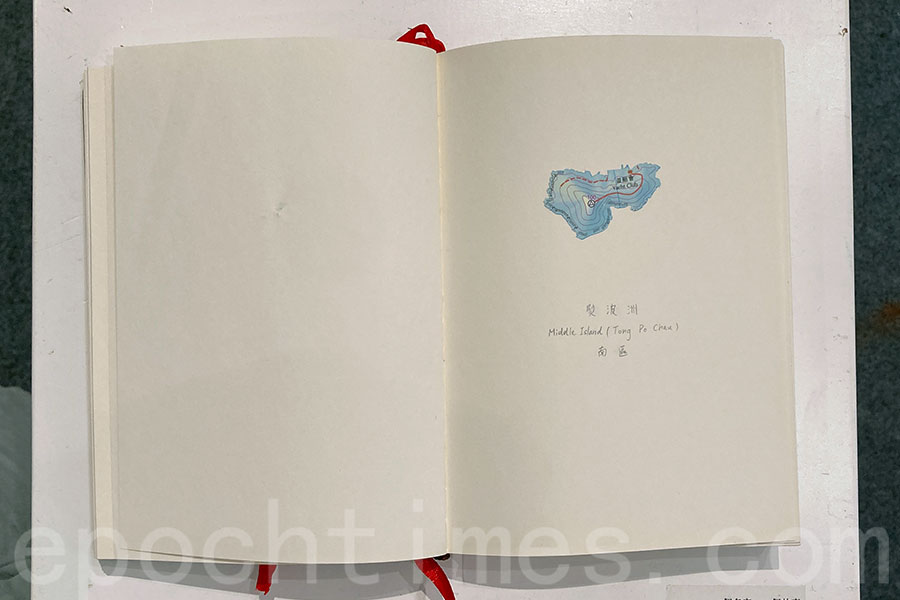

在去年香港藝術學院及澳洲皇家墨爾本理工大學合辦的藝術文學士課程畢業展期間,Wenda展出畢業作品《島故圖》,是以《新安縣志》中清朝嘉慶二十四年(1819年)的《新安海防圖》為背景,加上自己對島嶼的認識,進行重新創作。在閱讀古地圖一路對照、尋覓小島時,她驚訝地發現有200多個小島,自己身為土生土長的香港人,原來對本地的島嶼仍是那麼陌生。她希望賦予每一個小島生命,無論是現存的島嶼還是消失的風景,她都想表達自己的一分敬意。

尋覓香港的在地文化

身處文化多元的香港,面對歐美文化、日本文化在年青人群體中蔓延,談起外國的文化來津津樂道,Wenda就有一個思考:「大家都很追尋外國文化,究竟香港有甚麼自己的文化值得珍惜?似乎這幾年大家都在尋找,究竟甚麼是值得珍惜的香港核心的文化?」

在一路追尋小島的過程中,Wenda感到自己好像發現了新大陸:「我在這裏長大,過去可能只認識旺角、尖沙咀,離島只知道長洲、南丫島、坪洲,但原來有些島是那麼小,甚至只容得下一個人,但都會賦予它名字,這讓我覺得好像發現了新大陸。」古與今,新與舊,Wenda都希望在她的畫筆之下表現出來。

對她而言,小島也不僅僅是一個名字、一個地圖上的印記那樣簡單。尤其在疫情影響下的這一年,未能外出旅行,到訪香港不同的小島時都有一種在外國旅行的感覺,但又能感受到傳統老香港的特有味道。她嘗試走入一些小島,感受當中的文化,慢慢咀嚼當中的人情味:「有很多上了年紀的公公婆婆,他們很喜歡自己居住的地方,不捨得走。這裏記載了很多香港的歷史在其中,尤其是島上的人情味,更值得珍惜。」讓她進一步感受到「在地」的文化,她覺得這一切都是值得記錄和保留的。

今年她舉辦的個人畫展《本土一覽》,取名「本土」,也是想帶出一個理念,希望藉全景式的地圖展現「本土」的特色,帶出探索本地歷史和文化的訊息。

古地圖繪畫手法的啟示

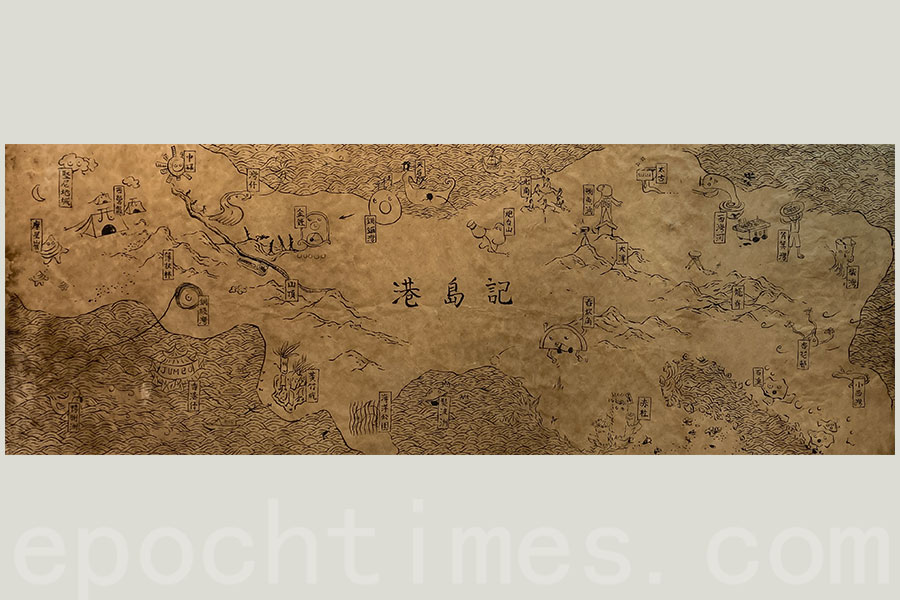

從欣賞古地圖到繪製自己的作品,Wenda從中也體會到傳統中國畫的繪畫技巧。初次嘗試時,她以《新安縣志》為藍本臨摹完成了第一幅作品《島故圖》,在第二幅作品《港島記》時,是她首次自行創作。

她回憶自己畫《港島記》的過程:「剛開始畫的時候在線條的運用上沒有掌握好,畫得密密麻麻的,沒有喘息的空間,線和線之間的結構比較死板。」隨後她仔細觀察《新安縣志》的地圖畫法,發現當中有不少留白,即使是線條表達,也可以繪畫出光暗的氛圍。

她開始慢慢揣摩傳統繪畫的「留白」的重要性,還有虛實運用的妙處:「以往我總覺得需要所有的內容都要如實表現出來,例如畫地圖,小島就像一個粒子一樣,但是傳統中國畫可以用點和線表達,這也是我慢慢學習到的。」

從另一層面思考「發展」與「保育」

在展覽中,Wenda展出8件木版墨水畫作《消失的古生物》,以8個消失的島嶼為主題,加入自己的想像畫出擬人化的插畫。她提到,把消失的島嶼比作「古生物」,是受《山海經》的影響,她很喜歡看神話故事,她嘗試將神話的元素和香港消失的島嶼聯繫在一起。談到「消失」,她的理解是當這個島不再是以一個四面環海的形式出現,或許這個地名還存在,已經不能謂之為「島」。

Wenda說:「我了解到,香港有19個消失的島,我畫的這八個島,全部都是因為城市化、人類的發展而消失的。」填海、起橋,看起來是方便了人類的生活,填海可以給予人更多的空間,香港地價貴,用於起樓有更多的商業價值,但是否考慮到對生態環境的破壞?「究竟沒有了中華白海豚,失去了一些生物,破壞了植被,對我們長遠的生活來說影響是甚麼樣呢?」今次的畫作只是提及了消失的小島的名字,對於其背後的故事展現得不多,Wenda希望自己在未來可進一步完善這系列作品,講解更多消失的島嶼背後的故事,喚起人們對平衡「發展」和「保育」之間的思考。

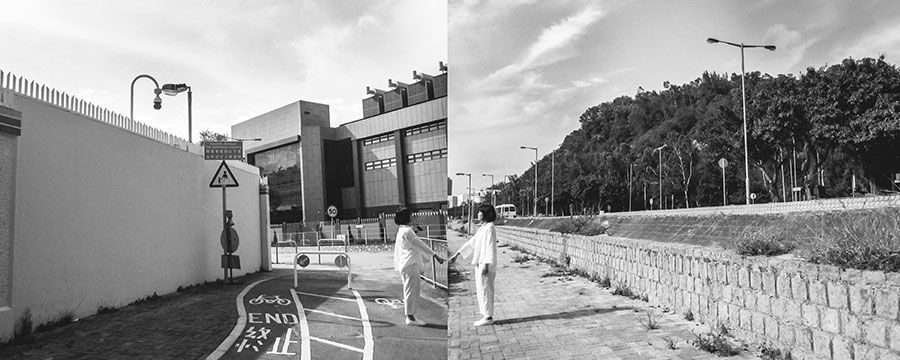

在讀書期間,Wenda曾嘗試拍攝一系列的相片,與消失的島嶼有關,例如佛堂洲、昂船洲、元洲仔等,她來到舊時地圖上小島的邊界處,各拍一張相片,再把相片合成。「隱藏在作品背後的意思也是在講消失的風景,島的發展也同時是在講香港的發展,有的地方變化了,可能地名還是那個地名,但對於當地人來說,這個地方已經消失了。」

*********

Wenda還畫過一本介紹島嶼的小冊子《一個名字,一個故事》,曾在畢業展中展出。她講述心中對「島」的認識,她亦想藉此表達由點到面的香港:「香港的島嶼不只是一個地方,它既有香港的元素,也有我的存在,而這些島嶼以一個獨立的形式在香港出現,它們每一個也很特別,沒有必要與主要區域連在一起,也未必每個人都到訪過地圖上的島嶼,但這些地方都是屬於香港的,自己則頗喜歡這種獨立存在的方式。」◇

------------------

📰支持大紀元,購買日報:

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column