從荃灣出發,途經長沙灣、荔枝角、深水埗、新蒲崗⋯⋯一路走過,昔日的工廠織布機的聲音似乎還在耳邊迴響,訴說著一個個「布」的故事。藉著「南豐紗廠」(The Mills)活化項目,本地藝術家林東鵬與COLLECTIVE的創辦人及總監吳家瑩、林雪筠以香港的紡織歷史為題,走訪社區,在公共藝術設計項目籌備與創作中尋覓紡織路線,喚起社區居民對布的記憶,並希望將行動延續下去,尋覓「布」的故事和足跡。

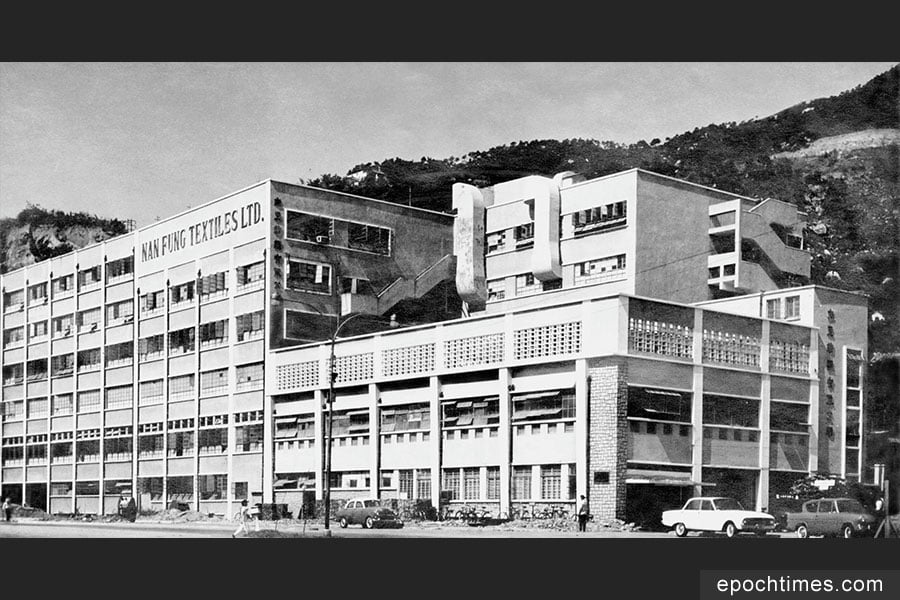

五十年代誕生的「南豐紗廠」,見證了香港製造業的蓬勃發展,一度成為香港產量最高的紗廠之一。然而隨著傳統紡織業的沒落,工廠大廈人去樓空,在南豐集團成立的第60年(2014)年,啟動了活化項目,把三座獨立的建築物改建成單一建築群,內有「南豐作坊」、「六廠紡織文化藝術館」(CHAT六廠)和「南豐店堂」。CHAT六廠透過系列與紡織相關的活動及創作,與社區居民進行互動。今次的冬季項目中,展出本地藝術家林東鵬與COLLECTIVE共同創作的《跡織繪》,這面獨特的牆體記載著一個個與「布」有關的生活故事。

紡織與交流

初遇東鵬,是在CHAT六廠暑假期間所辦的「盛夏手作:來建紡織村」活動,他舉著印有「收集」二字的紡布遊走全場,訪問參與活動的市民,與市民互動,收集各種各樣有關「布」的故事,作為他作品的一部份。東鵬回憶起那段經歷,依然十分感慨:「創作過程中印象最深刻的就是『訪問』的部份,這是我第一次做這樣的嘗試,我要在附近找一些不認識的街坊,但是街坊並非每一位都會信任你,願意講故事給你聽。有時候一個早上4個小時,可能最多只能訪問到4個人,這與找朋友做訪問的感受很不同。」他形容,與社區街坊們的聯繫也十分像是「織布」的過程,通過一個共同的話題將不同的人聯繫在一起,是一個十分寶貴的經歷。

一起走訪社區的,還有COLLECTIVE的創辦人及總監吳家瑩與林雪筠。家瑩提到,聆聽他人的故事,有時候會「眼濕濕」,被受訪者的故事所打動。所採集到的60個與「布」有關的回憶,有對親人的思念,對童年的懷念,有街坊之間的互信互助,每一個人都有自己獨特的記憶,這一個個故事串連起許許多多的人,也拾起了埋藏在心中的點滴感動。而與來自香港不同區的居民交流,找到紡織和人之間的關係,才是過程中最鼓舞人心之處。

動人的「布」的記憶

在60個訪問的聲帶中,有的只有一兩句,有的長達5分鐘,記錄下各人對「布」的記憶,或許是一塊布料,一件衣服,一條毛巾,一張被子,承載回憶的是背後的那雙手,那個織布人。其中有幾個與母親相關的故事,都十分感人。

一位朋友的回憶,童年時,巧手的母親用毛線織了一件連身裙給她;初小的時候,母親就將這塊「布」拆掉,改造成一件背心;長大了,母親又把它變成一條頸巾,一直保留至今。這塊伴隨著她成長的「布」,她一直珍藏著,印證著家人對她的愛,保佑她平安長大。

一位朋友敘述,母親病逝後,只留下了一些衣服,承載著對母親的思念,那位朋友將母親的衣服縫成一條「百家被」,而她也希望把自己不用的衣服裁剪下來,繼續製作「百家被」,讓這份親情代代流傳。

台灣詩人蘇紹連也特別分享了一個「七尺布」的故事,他的母親買回了7尺布給他做衣服,他告訴母親7尺是不夠的,要8尺才夠做。母親則疑惑地問他:「以前做7尺都夠,難道你長高了嗎?」原來,不是他已長高,而是歲月的痕跡已經爬上了母親的額頭,母親慢慢變矮。在一針一線中,他看到了過去的他,看到母親對他的呵護。

跨界別合作 攜手找尋紡織之路

當建築設計師遇上視覺藝術家,會擦出怎樣的火花?家瑩分享:「不是說藝術家就是畫畫那個,建築師就是起樓那個,不是的,我們其實兩邊都互相影響,我覺得很重要。」今次合作,東鵬認為對他而言也是一種全新的模式,而他也希望能透過跨界別的合作,發揮各自的專長,找尋到合適的方向。

雪筠則提到,今次創作的背後有5至6個團體參與,每人都有不同的領域,但因一個共同的目標而緊密合作,她相信每一環節的合作都非常重要,也十分感激有那麼多人在背後默默支持,相互合作,不分彼此。

*** ***

從計劃到實現創作,已經走過了一年。在一路進行故事收集的過程中,東鵬眼前出現了紡織行業所經歷的歷史足跡,交織著各式各樣與布料,眼前那條紡織之路越來越清晰,一個個地區的名字在眼前閃現。他相信這條路可以一直延續下去,繼續與眾人進行「共同創作」,除了聆聽他人的故事外,更鼓勵眾人將自己心中更多的故事分享出來,也用自己的雙手參與編織,體驗那份在歷史布匹中的溫暖與感動。◇

------------------

📰支持大紀元,購買日報:

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column