多年前,當專利之爭剛開始白熱化的時候,我曾與一位創辦並出售過四家公司的先生交談。他正致力於一個前景看好的新項目(據我所知,他可能已經將其出售)。我們剛剛聽完一場演講,演講者告訴聽眾,在當今這個時代,企業成功的關鍵在於擁有專利,沒有專利,任何企業都難以成功。

於是我問這位先生對這場演講有甚麼看法。他的回答很直接(我在此轉述):「我從未在意過專利,它們既昂貴又沒用,它們本身不會產生任何收益,既不銷售產品也不提供服務。而且,專利會限制公司的發展,使其拘泥於既定的軌道。我需要根據需求定製產品,並且每天根據實際情況調整業務。專利會讓公司傾向於舊的解決方案,即使這些方案已經不再適用。」

這是一個有趣的觀點,也引出了一個問題:在現實世界中,專利與創新到底有多大關係?大眾普遍認為,新創意需要通過法律加以規範,並獲得長期的獨家使用權,否則研發就毫無意義。然而,現實世界早已有了不同的看法。

幾年前,馬斯克就大膽地站出來,完全摒棄了專利,除非在絕對必要時用來阻止專利流氓。他的Tesla及其所有技術都沒有申請專利,而X則運行在開源軟件上。推特的創始人傑克‧多爾西(Jack Dorsey)甚至表示,應該徹底廢除知識產權,我推測這指的是專利,也包括版權。

這聽起來很瘋狂嗎?其實仔細想想並非如此。多年來,我一直利用共享空間作為出版的替代方案,這對作者和出版商都有利,人們仍然可以收費並獲得利潤,跟以往一樣。唯一的不同在於沒有法律糾紛,不會讓內容在法律的叢林中糾纏數十年。

以書籍領域為例,1930年至本世紀末出版的書籍不計其數,但由於受到法律限制無法再版、繼承人的遺忘、擁有版權的出版商的忽視,這些書籍基本上已經失傳。因為嚴格的許可限制,無人能對此有所作為。

如今,專利已成為許多行業的禍根。昔日對傑出發明家予以獎勵的時代早已一去不復返。活躍的專利交易市場看起來更像是合法的敲詐勒索,每年有3,000至4,000宗新訴訟,還有數萬宗訴訟正在審理中,這一切都讓律師受益,而非創造者。

這就是為甚麼越來越多的公司捨棄專利。

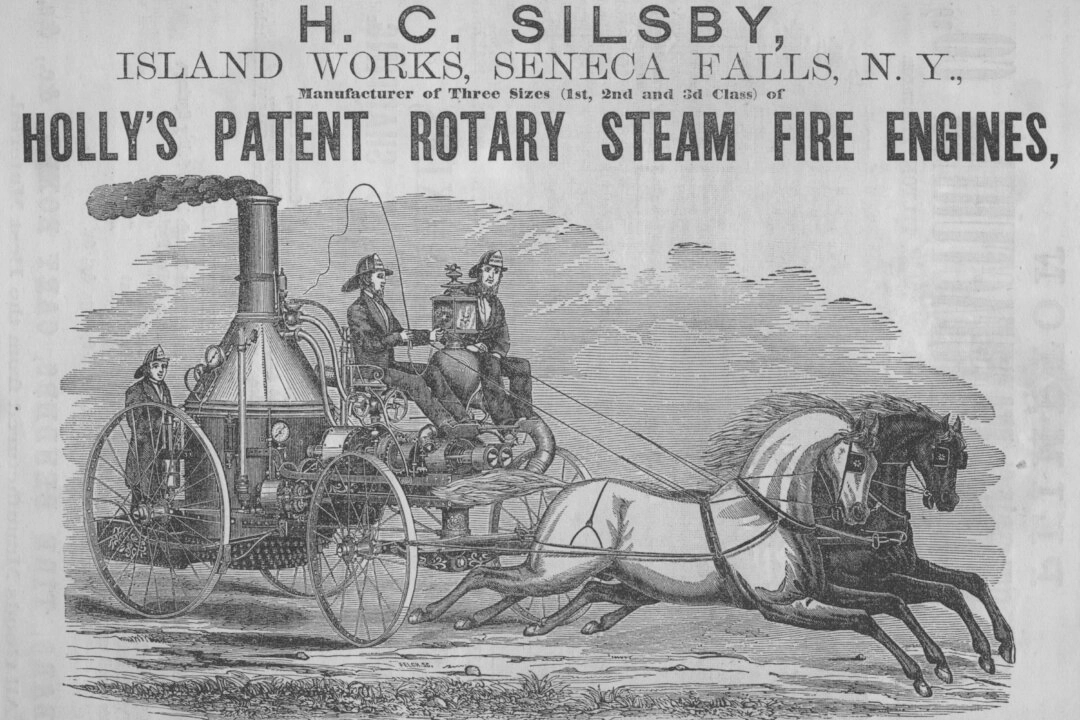

經濟史學家通常認為專利與創新之間存在直接聯繫,他們對歷史的記載很大程度上基於專利局的記錄。我們所認為的很多事實——比如伊萊‧惠特尼(Eli Whitney)設計製造出了軋棉機、萊特兄弟率先實現了飛行、托馬斯‧愛迪生因擁有最多專利而保持著發明紀錄——都源自這些記錄。

但這屬實嗎?大多數專利持有人都認為是真的。他們視專利為生存之本,竭力捍衛其不受任何侵犯。一些企業純粹將專利作為防禦措施,建立自己的儲備金,擁有的專利越多,就越能威懾競爭對手,讓他們遠離自己的領域。

那麼,專利在推動創新方面究竟有多大作用呢?根據里斯本技術大學的四位經濟學家的研究,答案是作用微乎其微。他們的論文研究了1977年至2004年間,由《研究與開發》期刊的研發獎項評選出的最佳創新成果。他們將3,000項創新成果與專利記錄進行比對,以確定兩者之間的關係。結果發現,九成以上的創新從未申請過專利,它們直接被創造出來並推向市場——從而改變了世界。

換句話說,推動創新的是市場,而非官僚機構。作者承認,或許有些創新成果的後續版本申請了專利,但這一事實實際上並未改變研究的結論,即專利局的存在與創新的方向和速度之間沒有顯著關係。

深入查閱他們的參考文獻,會發現其它有價值的訊息。事實證明,早在20世紀初,甚至追溯到19世紀中葉,其他研究人員就已發現了同樣的情況。結果還是一樣:有專利,也有創新,但它們之間幾乎沒有任何關聯。

這些結果是大眾科學與真正科學之間巨大鴻溝的典型例子。在大眾版本中,人們想像自己會想出某個點子,申請專利,然後投入生產,成為億萬富翁。而現實情況是,90%的專利根本無人問津,這些專利適合裝裱起來掛在牆上,僅此而已。

在當今市場中,專利被大企業用作打擊競爭對手的武器,它們不會讓企業成功,而是相反。企業規模越大,越傾向於利用專利鞏固其在市場中的地位,專利引發曠日持久的訴訟,最終以現金和解告終。

與此同時,專利非但沒有真正推動創新,反而阻礙了技術進步。只要專利存在,其它創新就會受到法律限制,無法發揮其潛力。

我們只需關注藥品專利,這些專利近年來造成大量問題,包括與政府機構相關的經濟利益。在COVID-19疫情期間,非專利藥物被擱置一邊,取而代之的是未經充份驗證的新專利產品。由於官僚機構的指令,這些專利產品得以在市場上佔據優勢地位,這種優勢是基於對所謂創新的偏好,而忽視了經過驗證的傳統藥物。

在農業領域,專利導致再生農業和傳統種子回收方法被棄用,取而代之的是強制推行的工廠化生產方式,包括化學殺蟲劑、化肥和基因改造食品。顯然,傳統的有機農業從未使用過專利,而這些古老的方法正是當前許多消費者所追求的。

軟件行業是另一個例證。在20世紀70年代和80年代,專利極為罕見甚至根本不存在。企業通過製造和銷售產品來盈利,這正是自由企業應有的運作方式。後來,這個行業發展壯大。像喬布斯,他曾經吹噓自己善於竊取他人的創意,後來以法律訴訟威脅其它公司。現在,年輕的程式員都清楚地知道,如果他們開發出任何可能威脅到大公司的產品,他們所在的小公司將會受到重創。

過去二十年來,兩種並行的創新軟件策略一直在演進:一是高度受專利保護,二是無專利的開源模式。結果已經揭曉。GitHub的2024年Octoverse報告顯示,超過9,000萬開發者為開原始碼庫做出了貢獻,而專利軟件的發展則停滯不前。產業界的結果如何已毫無疑問,市場明確選擇了摒棄知識產權。

我們需要重新審視我們對專利和創新的假設。如果兩者毫無關聯,並且專利實際上大大減緩了發展速度,那為甚麼不徹底廢除專利制度呢?這正是19世紀許多老派自由主義者所倡導的。

我們所謂的「知識產權」在歷史和理論上都存在問題。產權作為一種社會、政治和道德規範而存在,用於裁決人們對於稀缺商品的相同主張所引發的衝突。另一方面,創意卻可以無限複製和分享,且不會限制他人消費的權利。

我們如何將產權的概念附加到創意上,這本身就是一個引人入勝的故事,與後封建時代為維護長期存在的工業壟斷(如印刷業)所做的努力有關。但這又是另一個話題了,這一主題的主要歷史學家、理論家斯蒂芬‧金塞拉(Stephan Kinsella)的著作中都有很好的論述(他出版了一本新書)。

這是一個複雜的議題,絕非一篇短文所能解釋清楚。就我個人而言,我花了大約五年的時間才理解所有的含義,因此,如果您對上面所讀到的內容感到不滿,我非常理解。

儘管如此,如果您對此話題感到好奇,請仔細思考,並問自己一個基本問題:任何令人嚮往的商品或服務,是甚麼讓它有資格被稱為私有產權?這是核心問題。無論您的答案是甚麼,請不斷地問同一問題,看看會發生甚麼。您可能會發現許多創新者也發現的:專利是對創新的干擾,而不是幫助。#

作者簡介:Jeffrey A. Tucker是總部位於德薩斯州奧斯汀(Austin)的布朗斯通研究所(Brownstone Institute)的創始人兼總裁。他在學術界和大眾媒體上發表了數千篇文章,並以五種語言出版了10本書,最新著作是《自由抑或封鎖》(Liberty or Lockdown, 2020)。他也是雜誌《米塞斯之最》(The Best of Mises)的編輯。他還定期為《大紀元時報》撰寫經濟學專欄,並就經濟、技術、社會哲學和文化等主題發表演講。

原文:Innovation Does Not Require the Patent Office刊登於英文《大紀元時報》。

本文僅代表作者觀點,並不一定反映《大紀元時報》立場。

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores