一項調查發現,近四成受訪者曾嘗試至少一種流行飲食法,其中最多人選擇「間歇性斷食」(51%)。調查又發現,超過一半受訪者主要透過社交媒體獲取營養資訊,但營養學會發現42%網上營養資訊有誤導成份。

香港營養學會以「吃動平衡,健康體重,全民行動」為主題,聯同香港理工大學及香港都會大學,於3至5月進行一項網上問卷調查,了解港人飲食習慣與營養資訊來源。是次調查共收回916份有效問卷,年齡由18歲起,其中50至69歲人士佔近四成,女性比例較高。

香港營養學會內務主任、香港理工大學食品科學及營養學系助理教授及未來食品研究院成員羅家禧博士分析調查發現,近四成受訪者曾嘗試至少一種流行飲食法,最多人選擇「間歇性斷食」(51%),其次為低碳飲食(43%)及高蛋白飲食(21%)。

女性受訪者(589人)比例較男性(256人)高。多數受訪者擁有學士或以上學歷,退休人士和學生共佔40%。

港人採用飲食法的主要原因為「體重管理」(76%)、「改善健康」(56%)及「預防疾病」(25%),反映大眾對健康有相當重視。

港人飲食習慣仍有改善空間

香港營養學會副會長及香港都會大學護理及健康學院助理教授梁婉玲博士表示,雖然港人傾向注重飲食健康,但調查亦揭示不少飲食習慣未如理想。

僅36%受訪者每日食1至2次水果,當中72%的人每次進食1至2份水果,少於世界衛生組織及香港衛生防護中心建議的份量。

少於5%每日進食3次或以上蔬菜,僅14%每次進食2份以上。進食份量尚算滿足建議進食量。

53%的受訪者每星期進食1至3次魚類,34%每餐進食5兩或以上的肉或魚類,接近全日的建議上限。加工肉類方面,51%的受訪者每星期至少進食1次加工肉類,60%則每餐進食少於1份加工肉類。

香港營養學會提醒,加工肉類於2015年已被國際癌症研究機構歸類為令人類致癌的食物,應減少食用加工肉類。又提醒,進食過多蛋白質會對肝腎造成極大的負擔,增加出現脂肪肝、過重、痛風症、腎石及引發癌症的危險性。

約40%每周食用含糖食品,或致超重、蛀牙及慢性病。

28%的受訪者會少吃一餐,或在餐中不攝取碳水化合物,可能導致出現攝取過多肉類或魚類的機會。

香港營養學會提醒,不吃澱粉會造成身體基礎代謝率降低、記憶力下降、精神差、低血糖、情緒不佳等。以「間歇性斷食」減少碳水化合物或能量攝取,身體猶如進行慳電模式,並不能達到減重效果,反而令身體開始分解肌肉來產生能量,容易減慢代謝率及增加肌肉流失的機會。

42%網上營養資訊有誤導內容

資訊來源方面,超過一半受訪者主要透過社交媒體(55%)獲取營養資訊,其次為朋友家人(42%)及電視(32%),真正來自營養師或健康機構的資訊則相對較少。

營養學會指出,調查136個網站中所提供或轉載的減肥資訊,當中發現42%網上營養資訊帶有誤導內容,例如「飯後吃水果是慢性自殺」、「生酮飲食可以減肥而不需要捱餓」、「多吃鹽能消炎」等誤導性資訊,或對健康造成風險。

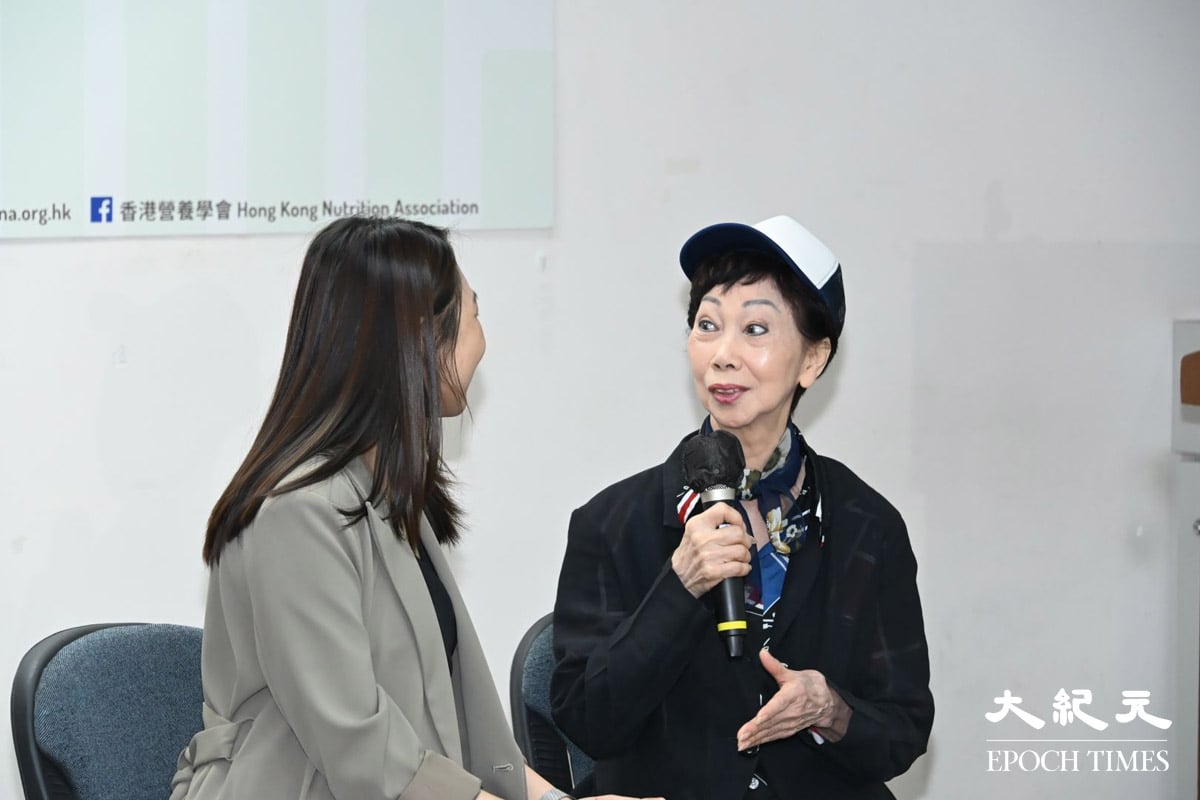

市民Kelly在記者會分享自己的經歷。她原本只有99磅,因想增重,誤信朋友建議戒澱粉和糖,兩個月內體重急降10磅。

她經營養師診斷,發現是嚴重肌肉流失,不是增重。經過近24個月的治療、定期約見營養師和做運動,她的體重慢慢回升,恢復了自信。

香港營養學會會長及英國註冊營養師丁浩恩博士表示,港人普遍重視健康,需要進一步認清正確飲食健康和營養資訊的重要性。他解釋,直接預防疾病是一級預防,在二級預防中,對食物和營養的認知便至關重要,因為相關知識可以讓市民就自己的飲食和生活方式作出明智的決定,以便可以有效控制像高血壓、高膽固醇和糖尿病等慢性疾病。

以控制體重為例,丁浩恩他建議參考《成人肥胖食養指南(2024年版)》,成人每天少攝入500-1000卡路里,每周可減重1至2磅。三大營養素建議比例為:碳水50-60%、脂肪20-30%、蛋白質15-20%,三餐比例則為3:4:3。

香港營養學會建議市民應均衡飲食,攝取全面均衡的營養,可參考《中國居民膳食指南(2022)》與香港衛生署等資訊。亦不建議間「歇性斷食」或「跳餐」。

市民應選擇可靠且具科學根據的營養資訊媒體,例如香港衛生署、醫管局或香港營養學會的資訊。建議政府考慮加強營養教育,聘用擁有專業資格的營養學家及營養師,在社區和學校進行營養健康宣傳。

若市民希望通過飲食或健康生活方式改擅長期疾病或體重,應諮詢具專業資格的醫護人員或專家。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores