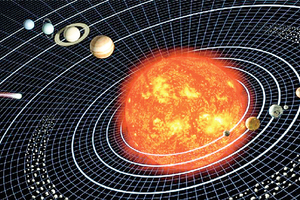

長久以來,流星雨何時造訪地球,一直是天文學界難以預測的天文現象。近期,旨在探索宇宙中生命的起源非牟利性組織SETI研究所發現,這種不確定性並非由行星隨機引力造成,實際是受到運動的太陽系質心影響。

科學家發現,已知的500場流星雨中,有超過一半是由長周期彗星(LPC)引發,而它們是靠近地球軌道運行。另外,這些彗星不僅對地球構成潛在威脅,也可能危及太空船。目前,只有軌道周期少於4,000年,且有足夠流星物質的長周期彗星,才能形成人們可觀測的流星雨。

這些長周期彗星的軌道周期均超過200年,它們返回太陽系內時,其運行軌跡與上次存在顯著不同。每當彗星靠近太陽時會散落出「流星體」(塵埃和碎屑),「流星體」沿著彗星軌道分布的鬆散粒子帶形成「流星體流」,而這些粒子少部份會逸散,但大多會分布於彗星軌道範圍內。

天文學家曾模擬長周期彗星及流星體流的軌跡,通常以太陽為中心進行預測,但結果不夠準確。

這次,美國加州SETI研究所發現,長周期彗星(LPC)及其流星體流的動態演化的不確定性,主要源於移動太陽系質心的運動,而非行星隨機引力造成的影響。該研究成果於4月20日發表《伊卡洛斯》(Icarus)線上期刊,並收錄於詹尼斯肯斯的《地球流星雨圖集》(Atlas of Earth’s Meteor Showers)中,此圖書入圍2025年美國出版商協會PROSE圖書獎決選。

研究人員針對200多條長周期彗星留下來的流星體流,進行一套動態建模與年齡計算,以了解如何利用這些碎屑尾跡去追蹤彗星本體。

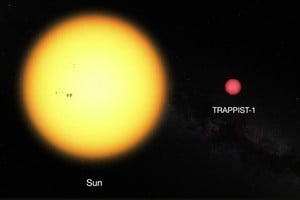

過去天文學家普遍認為流星體軌道的分散,是行星引力造成。不過,該研究團隊發現,太陽自身在圍繞「太陽系質心」運動才是最關鍵的因素。該質心是太陽與所有行星共同質量的平衡點,不完全位於太陽本體內部,且基本所有行星都圍繞著這個質心進行周期性旋轉。

研究人員還注意到,隨著太陽系質心運動「流星體流」會在地球軌道內外穿梭。當木星和土星回到軌道上的某個位置時,這些流星體流有很高機率會再次出現「流星雨」。

原因是他們發現,這種現象與木星與土星引力影響太陽繞質心運動有關。由於木星運行軌道為12年、土星運行軌道為30年,可能形成約60年(最小公倍數)的流星雨重複周期。

該研究人員表示,流星群中的流星體與太陽的相遇時間不同,使其受力不一,導致它們會隨著時間的推移而出現蜿蜒分散的模樣。這種隨機性主要源於每顆流星體遇到太陽時,受到太陽在質心軌道上的位置和速度改變所致。

儘管行星的引力仍影響流星體的進動與軌道變化,但這次研究顯示太陽繞質心的微小運動,是解釋流星雨行為的關鍵因素。這項發現挑戰了以太陽視為靜止參考點的傳統天文模型,也為預測流星雨的時間與強度提供了全新思路。

流星天文學家、SETI研究所和美國太空總署(NASA)艾姆斯研究中心的合著者詹尼斯肯斯(Peter Jenniskens)對該研究所的新聞室表示,「1995年時我們對於流星雨的預測還處於起步階段,許多人認為預測這些流星雨何時會在地球上出現,就像跟預測天氣一樣困難。」

他指出:「我們曾在西班牙觀測到一次流星雨,見證『午夜星星墜落』現象持續約40分鐘,且幾乎每分鐘都有明亮流星劃過夜空。此前,我們能夠在電腦模型中證明,這些流星體會在地球軌道內外徘徊,並隨著太陽在擺動,但主要原因卻不明朗。」

該研究的主要作者、SETI研究所科學家史皮洛茲(Stuart Pilorz)則表示,「與傳統觀念相反,太陽系中所有物體並非繞太陽運行,是與行星共同繞太陽系共同質心運行(太陽系質心)。」

皮洛茲說,「通常我們建立數值模型是以太陽為中心,因為它是太陽系中質量最大的天體,可簡化相對論方程。不過,長周期彗星大部份時間都遠離太陽系,但仍受到太陽系質心影響,而它們每數百年靠近時,就會受木星和太陽引力作用。」

皮洛茲解釋,「我們研究最重要發現,是我們注意到彗星靠近太陽時會因太陽的運動而加速或減速,導致流星體的擴散,就像我們的太空船利用行星引力改變速度一樣。」皮洛茲還強調,「如果我們忽略太陽的運動,就無法解釋彗星和流星體是如何隨時間擴散。」#

----------------------

🏵️ 法輪大法洪傳世界33周年特刊:

https://tinyurl.com/3p4e4yrn

----------------------

【不忘初衷 延續真相】

📰周末版復印 支持購買👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores