聖公會柴灣聖米迦勒小學位於香港柴灣新廈街,就在上期介紹的寶血女子中學的斜對面,是一所資助的基督教全日制男女子小學,教學語言以中文為主。2024/25學年,學校提供總數24班,小一至小六各4班。學校小一派位學額有100個,統一派位及自行分配的學額約各半。學校由香港聖公會創辦,校訓為屬校通用的「非以役人,乃役於人」。

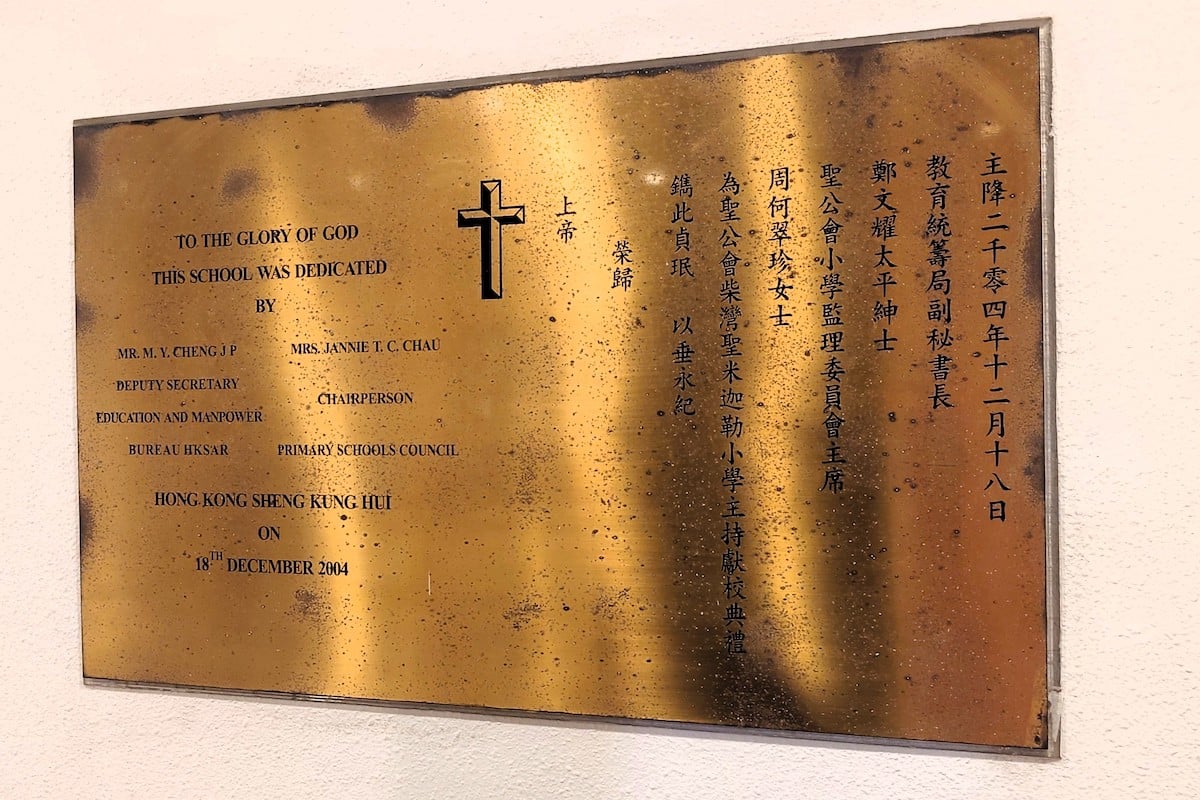

專欄曾於2022年9月介紹過聖公會聖米迦勒小學,即今期聖公會柴灣聖米迦勒小學的前身。前者因於2004年轉為全日制,上午校全體師生遷至現址——第一代柴灣邨(即原柴灣徙置區)清拆後的新校舍上課,下午校則仍留在北角炮台山道原址。

不同於寶血女子中學的校址原為太平村農地,新廈街一帶自古以來屬柴灣的臨海地帶,其北面多為新填海區。學校原址的第一代柴灣邨於1959年開始陸續落成,原位於當時第13座及保良局總理聯誼會第一小學範圍內。與學校一牆之隔的中華傳道會劉永生中學(於2024年3月專欄介紹)則位於第10至12座的範圍內。

聖公會柴灣聖米迦勒小學於本學年(2024/25學年)慶祝105周年校慶,期間舉辦了感恩崇拜、嘉年華會及各項誌慶比賽,顯示官方創校年份為1919年。當時的校名為「禮頓道聖公會學校」,由英國海外傳道會傳教士創立,奉獻於天使長聖米迦勒(即天主教的總領天使聖彌額爾),早年常租用銅鑼灣區私人物業作校舍。

1945年太平洋戰爭結束、香港重光後,學校更名為「銅鑼灣聖公會學校」,並租用英皇道10及12號的二樓作為校舍,僅有3個課室,發展空間有限。至1961年,學校仍僅能設上下各3班,共6班。1957年,聖公會決定在北角興建聖彼得堂及聖米迦勒小學,並由聖保羅堂負責籌建工作。柴灣聖米迦勒小學最終於1962年在北角炮台山道正式開學,9月開課時上下午校合共設有48班,學生超過2,000人。

近年,學校會在學年初或結束前舉辦開放日,名稱包括「柴米資訊日」或「柴米體駭日」,以吸引有興趣報讀的家長及子女參加。「柴米資訊日」中,家長可聽取學校介紹及了解小一收生程序;而在「柴米體駭日」當天,家長與孩子可一同參與不同學科活動,欣賞學生表演、參觀過往習作展覽,並由學生親身介紹校園生活與學習點滴。

在2024年底,聖公會柴灣聖米迦勒小學以「百零五載柴米恩,承先啟後銘記心」為主題舉辦105周年校慶嘉年華暨STEAM LAB開幕禮。典禮首先於禮堂舉行,由主禮嘉賓致辭,學生亦呈獻朗誦、中國舞、跳大繩等表演。隨後舉行生日慶典及STEAM LAB揭幕儀式。所有儀式結束後,學校開放地下操場、課室、STEAM LAB及圖書館等特別室,讓參加者自由參與攤位遊戲。雖然活動時間有限,但參加者均盡興而歸,場面熱鬧。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores