一、中國發生暴雨的頻率高的一個主要原因

降水是一種自然現象,是水循環的一個重要環節。當降水的強度超過一定程度時,就被稱為大雨或者暴雨。

暴雨(英文名稱torrential rain,rainstorm,storm)是指短時間內產生較強降雨的天氣現象,一般認為24小時降雨量等於或大於50毫米。

1.1. 中國的標準

根據國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會在2012年6月29日批准發布的《降水量等級》氣象國家標準:

每小時降雨量16毫米以上、或者連續12小時降雨量30毫米以上、或者24小時降水量為50毫米及以上的降雨稱為有中國特色的「暴雨」。

按24小時降水量的大小,又將暴雨分為三個等級:(一般)暴雨、大暴雨和特大暴雨:

24小時降水量為50至99.9毫米稱(一般)暴雨;

24小時降水量為100至249.9毫米稱大暴雨;

24小時降水量在250毫米以上稱特大暴雨。

1.2. 台灣和日本的標準

台灣將暴雨分為四類:大雨、豪雨、大豪雨和超大豪雨。

1小時降雨量大於或等於40毫米(中國16毫米以上)或者24小時累積降雨量大於或等於80毫米(中國30毫米以上)的降雨稱為大雨;

24小時累積降雨量大於或等於200毫米或者3小時累積降雨量大於或等於100毫米的降雨稱為豪雨;

如果24小時累積降雨量大於或等於500毫米稱為大豪雨;

如果24小時累積降雨量大於或等於350毫米或者3小時累積雨量大於或等於200毫米的降雨稱為超大豪雨。

台灣採用日本的定義和分類。

1.3. 美國的標準

在美國,暴雨是指在短時間內產生大量降水的天氣現象。具體來說,24小時內降雨量達到或超過2吋(約50.8毫米)就可以被定義為暴雨。

美國氣象局對不同降雨強度的劃分如下:

24小時內降雨量在0.98吋(約25毫米)到1.97吋(約50毫米)之間稱大雨;

24小時內降雨量達到或超過2吋(約50.8毫米)稱暴雨;

24小時內降雨量達到或超過4吋(約101.6毫米)稱大暴雨;

24小時內降雨量達到或超過10吋(約254毫米)稱特大暴雨。

1.4. 歐洲的標準

歐洲與美國相似之處就是以24小時內的降雨量來確定降雨的等級:

小雨:24小時降雨量小於10毫米;

中雨:24小時降雨量10~25毫米;

大雨:24小時降雨量25~50毫米;

暴雨:24小時降雨量50毫米以上,一般達到或超過50毫米就會被定義為暴雨;

大暴雨:24小時降雨量超過100毫米;

特大暴雨:24小時降雨量超過250毫米。

1.5. 小結

各國對暴雨的定義和分類有許多相同之處,但是具體對比之下,中國對暴雨的定義最為寬鬆,每小時降雨量16毫米以上或者連續12小時降雨量30毫米以上或者24小時降水量為50毫米及以上的降雨稱為「暴雨」,特別是每小時降雨量16毫米以上這一條。

由於中國暴雨的標準定得寬鬆,所以出現暴雨的頻率就比較高。

二、中國自動氣象台站的增加

1957年末,中國氣象台站總數為1647個,包含110個氣象台和1,537個氣象站。中國960萬平方公里,平均5,829平方公里一個氣象台站,能夠具體觀察和測量到的暴雨的數量和極端值的機會就相對比較少。

筆者1969年下鄉到黑龍江省富錦縣,全縣只有一個氣象站,就在縣政府所在的城關鎮,而富錦縣的面積有8,227平方公里。

截至2019年末,中國有382個國家、省、地氣象台,2,424個氣象觀測站。

截至2024年10月,中國累計建成了7.6萬餘個地面自動氣象觀測站,實現全國鄉鎮全覆蓋。現在100多平方公里就有一座氣象台站或者地面自動氣象觀測站。

由於氣象台站布置密度的增加,能夠觀測到的暴雨次數會增加,觀測到的極端數值也有可能增加。

現在經常看到一些地方政府的官方媒體報道,某某暴雨量超過歷史最高值。但是往往這個氣象台站或者自動氣象觀測站的歷史很短,幾年、十幾年,最多幾十年。還有就是媒體報道中稱某某暴雨量是歷史最高值前面加的形容詞和副詞,如建國以來,又如全國大城市中等等。

三、2023年京津冀暴雨與2021年鄭州暴雨

人們對最近發生的暴雨都還記得比較清楚,而對時間比較久遠的暴雨就比較容易遺忘。先談談2023年京津冀暴雨,然後談談2021年鄭州暴雨。

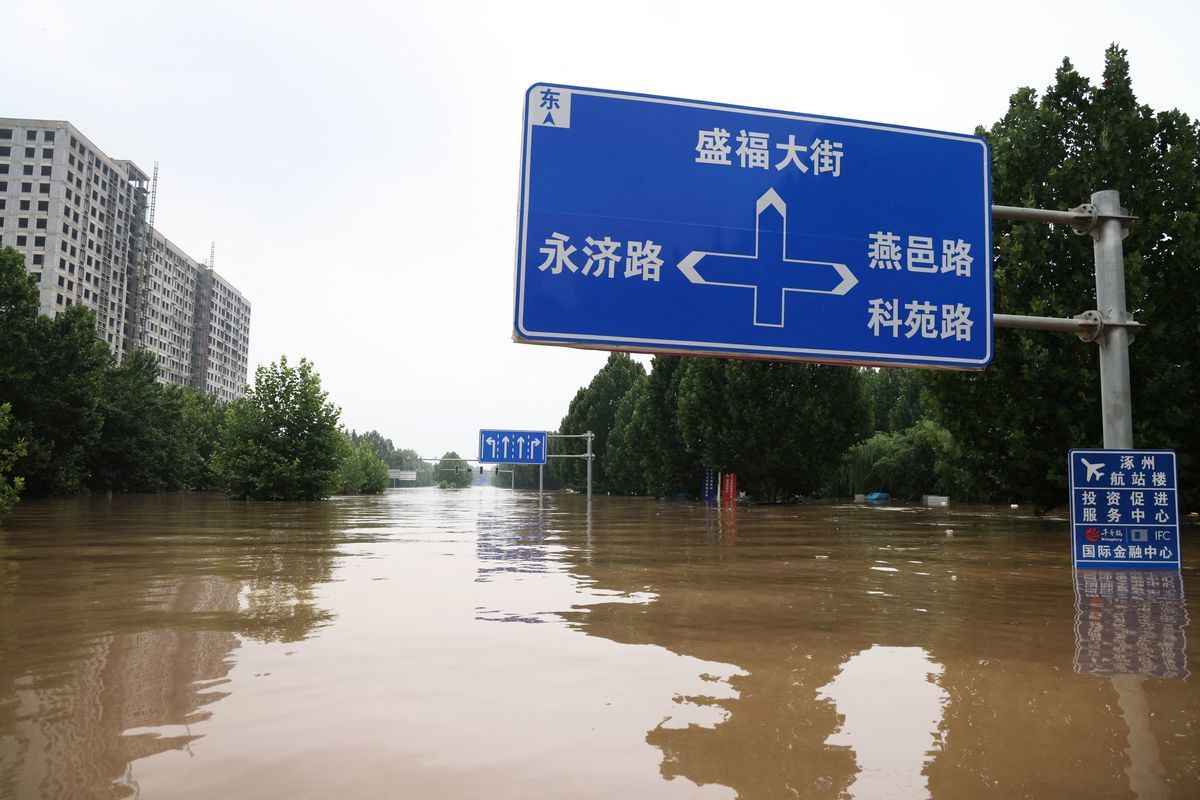

3.1. 2023年京津冀暴雨

2023年7月底至8月初海河流域的強降雨引發了京津冀地區的重大洪水災害。2023年7月27日起,海河流域普降大到暴雨,局地特大暴雨。這就涉及前面提到的中國暴雨的三個等級:暴雨、大暴雨和特大暴雨。8月1日河北省委書記倪岳峰在邢台市、保定市和雄安新區檢查防汛搶險救災工作時稱:這輪強降雨來勢猛,許多地方雨量已經超過歷史極值,個別點位已突破1,000毫米,防汛形勢異常嚴峻。

倪岳峰稱許多地方雨量已經超過歷史極值,這個說法並不準確。正如中國許多媒體所報道的,這次特大洪水是1963年以來海河流域最大的場次洪水,或者說,北京及周邊地區遭遇11年來最大暴雨。

1963年8月上旬,在河北省沿太行山東麓、燕山南麓發生了一場持續性大暴雨。這場暴雨持續了6至8日。暴雨中心有兩個:南面的中心在滏陽河上游獐麼(作者註:原字為反犬旁加一個麼字,現在這個字在字形檔和字典中找不到了)一帶,8月4日獐麼站24小時降雨量達865毫米,3日降雨量1,457.5毫米,7日總降雨量2051毫米。北面的中心位於保定專區司倉和七峪一帶。司倉站24小時暴雨峰值為726毫米,3日降雨量1,130毫米,7日總降雨量1,329毫米(司倉)。1963年8月上旬因暴雨引發的洪水衝垮了250多座水庫,至今中共政府沒有公布因水庫潰壩造成的死亡和失蹤人數。

2023年7月底至8月初海河流域的強降雨引發京津冀地區的重大洪水災害的一個原因,就是把保雄安新區作為排在保首都北京之後的第二個最高目標。而雄安新區境內的白洋澱是京津冀地勢最低窪的地區,又稱華北凹陷,歷史上就是自然滯洪區,1949年之後又被水利部納入國家級蓄滯洪區。

3.2. 2021年鄭州暴雨

2021年7月16日至23日,河南省大部份地區因大雨、暴雨以及多座水庫無預警洩洪引發嚴重洪澇災害。根據官方媒體報道,河南省1,478.6萬人受災,死亡失蹤398人,其中鄭州死亡失蹤380人,直接經濟損失1,200.6億元,其中鄭州佔三分之一強。對2021年7月20日鄭州暴雨所造成的洪澇災害讓人難以忘記的,是地鐵5號線被淹和京廣北路隧道被淹的景象。

2021年7月20日16時至17時,鄭州國家站記錄到1小時201.9毫米的暴雨記錄;從7月17日20時到20日20時,鄭州三天的降雨量達617.1毫米;20日凌晨4時至21日凌晨4時的降雨為鄭州最大24小時降雨。這個降雨過程中鄭州降雨量達到了645.6毫米。

其實在2021年河南暴雨過程中,和鄭州市降雨量相當的還有新鄉市和鶴壁市等,有些降雨指標甚至超過鄭州市。

比如新鄉市2021年7月21日19時至21時新鄉市區牧野站2小時降水267.4毫米,超過20日鄭州2小時最大降雨量262.5毫米。7月17日8時至22日6時,新鄉市最大持續降水量907毫米,超過了鄭州。而根據官方報道,截至8月2日12時新鄉市在2021年暴雨過程中死亡7人,失蹤3人。比鄭州市的人員損失要小許多。

又比如鶴壁市,7月17日8時至7月22日8時,河南鶴壁市科創中心單站累計降雨量為1,072.6毫米(至10時為1,105.9毫米),24小時降雨量為777.5毫米(鄭州24小時降雨645.6毫米)。整個降雨過程中,鶴壁累計降雨量達到全省最大值589毫米。根據官方報道,鶴壁市沒有人員死亡或失蹤的數字。

其實2021年鄭州暴雨並不是河南省最大的暴雨。

1975年8月5日至7日,河南省西南部山區發生了一次歷史上罕見的特大暴雨。暴雨中心3天降水總量1,605毫米,24小時最大降水量1,054.7毫米,6小時最大降水量為685毫米,1小時最大降水量189.5毫米。其中1小時和6小時最大降水量均創造中國歷史上最高紀錄。

1975年8月的暴雨導致板橋、石漫灘2座大型水庫和60座中小型水庫潰壩,造成24萬人死亡。2005年5月的美國探索頻道節目將此災難評為「世界十大技術災難」第一名,超越蘇聯切爾諾貝爾核事故。

四、關於中國暴雨是否變多變強的問題

近年來中國暴雨頻發,也給社會經濟、給許許多多家庭帶來巨大的損失。人們自然會問:中國暴雨是否變多變強了?

關於這個問題,有兩種不同的意見。

2023年10月12日《中國氣象報》發表題為「資料新聞丨近十年我國暴雨變多變強了?大數據揭秘」的文章。

文章根據中央氣象台和國家氣象資訊中心國家級氣象觀測站2012年至2022年的資料,得出三個結論:

第一,2012年至2022年間,中國共發生暴雨天氣過程472次,年均發生次數約為42.9次。暴雨發生次數走勢振盪,並沒有較為明顯的增加趨勢。並且自2019年以來,我國暴雨發生次數還有緩慢減少的趨勢;

第二,2012年至2022年,中國大暴雨和特大暴雨的發生日數總體有緩慢增加的趨勢,即我國大暴雨天氣過程的持續時間或影響範圍總體有緩慢增加(擴大)的趨勢;

第三,2012年到2022年中國日降水量最大值存在波動,總體有緩慢減少的趨勢。

而2024年5月26日新華每日電訊微信公號撰寫的《今年暴雨咋這麼多?「暴雨預報」其實是個世界級難題》一文則代表另一種觀點。

文章稱,從1961年到2023年,中國平均每年要發生38次暴雨過程。從資料看,極端降水發生頻次和強度增加顯著,短歷時降水破紀錄事件趨頻。越下越大的暴雨,造成的影響及其引發的水浸、山洪、泥石流等次生災害越加明顯,不斷向政府和公眾提出新的應對命題。

這裏作者採用了1961年到2023年的數據,一共63年,平均每年要發生38次暴雨過程。而《資料新聞丨近十年我國暴雨變多變強了?大數據揭秘》,採用了2012年至2022年的數據,一共11年,年均發生次數約為42.9次。只要簡單地對比這兩組資料就可以得到:2012年至2022年間中國暴雨發生的次數要比1961年到2023年的平均數38次暴雨要高。

可見,同樣是科學工作者,採用資料的年代長短不同,可能就會得出不同的結論。

本文僅代表作者本人觀點,並不一定反映《大紀元時報》立場。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores