在這個傳統外交常常因無休止的援助承諾和短暫的停火而舉步維艱的時代,美國總統特朗普領導下的政府正在形成一種新穎的外交策略。如果和平不僅僅是一個理想主義的目標,而是一個結構化的商業模式,那麼會怎樣呢?想像一下,通過將停火與創收基礎設施(例如改變貿易路線的鐵路、促進重建的採礦權,或確保長期影響力的港口)捆綁在一起,解決數十年的衝突。

這就是所謂的「和平走廊」(Corridors-for-Peace)戰略的精髓,近幾個月來,美國已在三大洲部署並展現了這個戰略。從東歐烏克蘭的礦產地到中非的銅礦帶,再到歐洲南高加索(the South Caucasus)地區的一條新運輸路線,這些協議公開強調和解,私下卻重塑戰略地緣格局,以維護美國利益,令競爭對手邊緣化,並把國家之間的關係從依賴援助轉向自給自足的經濟連繫。

各方一致的藍圖

綜合起來,這些因素揭示出一種看似可以重複的策略。其核心是以安全換取經濟:停止敵對行動,換取獲得盈利資產的權利。此外,美國還擁有對相關走廊、資金或資源領域的獨家監管權或開發權,有意識地改變供應鏈路線,以削弱俄羅斯、中共或伊朗等對手的影響力。

以2025年4月正式簽署的烏克蘭與美國礦產協議為例,該協議設立了一個重建投資基金,該基金將從鈾、鋰、稀土元素和其它關鍵礦產的未來開採權使用費中,提取50%用於資助烏克蘭的戰後恢復,美國將獲得優先使用權和監督權。在非洲的剛果民主共和國和盧旺達,華盛頓成功斡旋並於2025年6月達成一項協議,用撤軍和停止支持叛軍換取西方對鈷、銅和鋰供應鏈的投資,並向美國支持的資本開放非洲七大湖區,為打破中共封鎖開闢了一條新的途徑。與此同時,2025年8月達成的亞美尼亞-阿塞拜疆協議包括「特朗普國際和平與繁榮路線」(Trump Route for International Peace and Prosperity,簡稱TRIPP)走廊,美國獲得對一條繞過俄羅斯和伊朗路線的過境線路99年的獨家開發權,兩國承諾尊重領土主權和互不干涉內政。這些舉措涵蓋解決了不同的衝突,然而都遵循著相同的架構:和平與利潤掛鈎,由美國掌舵。

公眾敘事

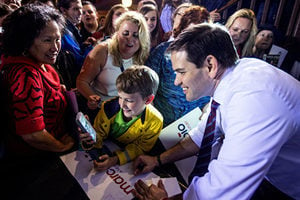

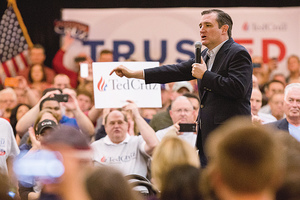

公開的敘事充斥著勝利和繁榮。握手和儀式佔據了主導地位,特朗普總統將亞美尼亞-阿塞拜疆協議描述為一次「歷史性」轉變,昔日的敵人「將長期成為朋友」。國務卿魯比奧(Marco Rubio)也表達了同樣的看法,並讚揚該協議對地區繁榮的潛力。盧旺達外交部長恩杜洪吉雷赫(Olivier Nduhungirehe)稱該協議是一個轉折點。對許多參與者來說,這種表述是真誠的,這是結束民眾苦難的道義責任。然而,這種戰略還存在著更深層次的機制。

戰略基礎

在這些協議的表面之下,體現出國家的戰略深度。它們將美國公司嵌入從非洲鐵路線到高加索山口等交通要道,同時改變貿易路線削弱競爭對手。融資模式從無休止的援助轉向自籌資金:只有在持續和平的情況下,才能維持穩定的礦產使用費和通行費,以此創造有力的激勵機制。

這種模式協調了各個層面的利益:第一個層面是當地的收入增加,擁有持續維護穩定的資金;第二個層面是美國擴大影響力以保障供應鏈安全,阻止競爭對手控制關鍵資產並獲得外交籌碼;第三個層面是美國在全球範圍內展示了交易實力。第四個關鍵層面是持久性的增強:援助存在著不穩定的風險,根據支持者的說法,與援助不同的是,這些經濟引擎將產生持續的價值,使參與各方的倒退成本更高。

成功與侷限

和平走廊模式的成功取決於務實主義(pragmatism)。當各國領導人優先考慮妥協而非專制時,這種模式就能蓬勃發展,例如1978年的《大衛營協議》(the Camp David Accords,以土地換和平)或2020年的《亞伯拉罕協議》(the Abraham Accords,繞過核心爭端,通過貿易和技術實現關係正常化)。相反,儘管美國和烏克蘭簽署的礦產基金做出了承諾,然而烏克蘭目前與俄羅斯仍然維持僵局,基輔要求完全歸還領土,而莫斯科則堅持中立和吞併,這一狀況凸顯了和平走廊模式的侷限性。當然,特朗普總統與普京總統在阿拉斯加會晤之後,形勢又發生了顯著的變化。

美國過去的做法

為了理解這個轉變,我們不妨將特朗普的和平走廊模式與美國早期的外交策略進行比較。

在小布殊(George W. Bush)總統執政期間,維護和平方面的努力往往意味著入侵和國家建設,比如在伊拉克和阿富汗,需要大規模的軍隊部署、數萬億美元的成本,而且局勢穩定與當地經濟利益之間幾乎沒有連繫。

奧巴馬(Barack Obama)總統轉向外交、制裁和伊核協議等多邊協議,如《聯合全面行動計劃》(Joint Comprehensive Plan of Action,簡稱JCPOA),各方必須遵守協議才可以緩解制裁措施。然而由於沒有美國的經濟利益來保障協議的結果,導致協議容易受到政治變革的影響。

祖拜登(Joe Biden)總統隨後採取了聯盟推動的援助和制裁,就像在烏克蘭一樣,在沒有自籌資金機制的情況下美國投入數十億美元,促成和平對各方都有利。

甚至克林頓(Bill Clinton)總統的《代頓協議》(Dayton Accords)也使用了北約(NATO)執法和體制改革,然而並沒有可以產生受益的資產來維持穩定。

特朗普總統的新模式則完全相反:通過利益共享、美國監督以及競爭對手邊緣化,促成和平協議。這種方法追求務實,注重成本效益,並以各方利益為導向。但是批評人士警告稱,這種策略可能會因為短期利益而犧牲更深層次的治理改革。

對比全球方法

美國的這個戰略與其競爭對手截然不同。中共的「一帶一路」倡議(Belt and Road Initiative,簡稱BRI)強調以不可收回的對外貸款來施加影響力,這加劇了周邊國家對中共的依賴,但同時也容易受到槓桿率變化的影響,北京每年30億美元的對外援助與國內微薄的洪災救濟形成了鮮明對比。俄羅斯通過維和部隊凍結衝突以控制局勢,但缺乏經濟上的支持。歐盟的做法是向歐洲國家提供與改革掛鈎的入盟激勵措施。聯合國著重監督停火,但是卻沒有營收機制。美國的優勢在於透明度:明確的、可執行的貿易,通過和平帶來利潤,以可預測的方式獎勵合作,這與競爭對手不透明或強制性的策略截然不同。

辯論與分歧

在國內,不同意識形態的爭論越演越烈。支持者稱讚其高效,認為無需派遣軍隊就能結束戰爭,不僅可以大幅削減援助開支,也能起到打擊對手的作用。批評者則譴責其為隱蔽的帝國主義,危及它國的主權,並以人權作為代價。剛果諾貝爾和平獎獲得者丹尼斯·穆克維格(Denis Mukwege)將剛果民主共和國的協議稱為「可恥的投降」(scandalous surrender)。這種緊張局勢反映了更宏觀的問題:交易式的和平究竟是一種可持續的模式,還是一個危險的先例?

展望未來:預測下一個前沿

如果我們綜合分析烏克蘭礦產協議、盧旺達-剛果民主共和國框架以及亞美尼亞-阿塞拜疆走廊,我們或許會注意到,它們都取決於六個不同條件的組合。我們可以將這六個條件作為診斷工具,評估「和平走廊」模式在其它衝突地區的潛在適用性,從而識別成功的機會和失敗的風險。

• 交易行為體:雙方必須願意作出讓步,以換取切實的利益。當各方領導人堅持極端主義要求時,就像烏克蘭那樣,就沒有妥協的餘地。

• 戰略資產:必須有能夠產生穩定收入的港口、走廊或資源。這種經濟支柱是和平得以自我強化的關鍵。

• 可執行的美國領導角色:美國必須有能力監督或確保該協議經濟部份的實施,以便遵守協議能帶來切實的回報。

• 競爭對手的取代:該協議應該排除競爭對手,無論是中共的「一帶一路」、俄羅斯的地區影響力,還是伊朗的貿易准入。

• 聯盟支持:與美國共同投資的盟友分散了風險並加強了承諾。

• 國內政治回報:美國選民能夠看到勝利的回報,如就業、貿易或收入來源等方面的成果,足以維持國內的支持。

當我們用這些過濾器縱覽全球景觀時,潛在的全球熱點可能就會開始出現。

結論:交易外交的新時代?

總而言之,這個劇本並非萬無一失,它只是一種工具,在各方同心同德的激勵之下,它可以大有所為,但是在一方頑固不化的情況下卻步履蹣跚。

然而,在一個聯盟不斷變化、競爭日益激烈的世界裏,美國押注於自己仍然能夠讓和平談判桌成為雙方共贏的舞台,而且美國還能獲得更多的利益。這個賭注能否成功,不僅取決於交易撮合者的技巧,或許還取決於在競爭對手試圖打破這種經濟粘合力之前,這種粘合力能夠維持多久。

時間將會揭示這種做法能否徹底重塑全球秩序。目前,它標誌著美國外交政策的轉變,那就是和平與經濟紅利緊密相連。#

作者簡介:Tamuz Itai是一名新聞記者和專欄作家,現居以色列特拉維夫(Tel Aviv)。

原文:Peace "Deals": The Trump Administration's Emerging Playbook for Conflict Resolution刊登於英文《大紀元時報》。

本文僅代表作者本人觀點,並不一定反映《大紀元時報》立場。

----------------------

♠️中美關係藏暗湧♦️

1️⃣ 美國境內的秘密戰爭

https://tinyurl.com/bdhrdnt7

2️⃣ 跨國鎮壓技倆一覽

https://tinyurl.com/4xst7r2d

3️⃣ 評論:習近平實權暗地移交 新決策層如何抉擇?

https://tinyurl.com/3c8h2d9n

----------------------

【不忘初衷 延續真相】

📰周末版復印 支持購買👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores