今年上半年,香港的天氣異常,雨水稀少。對於以收集雨水為本的石壁水塘而言,水位一日日下降,低得令人憂心,甚至有人擔心會否出現「乾塘」的危機。

然而,命運總愛開玩笑。水位下跌,本是憂患,卻意外讓沉睡於石壁水塘水底數十載的歷史遺跡重見天日。被淹沒於上世紀六十年代、因興建石壁水塘而遷徙的古老村落——石壁圍,連同侯王古廟,竟在水波退去後,重新展現在世人眼前。消息一出,引來不少有心人前往探訪,我亦不例外,帶着一份敬畏與好奇,踏上這段追尋往昔的旅程。

沉睡水底的侯王古廟重現

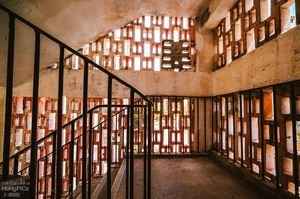

侯王古廟的遺址位於水塘東北方。若在平常水滿之時,它深藏塘底,世人根本無法窺見其真貌。如今得見,殘破卻依稀仍有昔日的風韻。

青磚砌成的正門立面,雖然僅餘不足一米的高度,卻仍然挺立,像是在水底守護歲月的沉默守將。幾件獨特的裝飾建構物,仍然留在遺址中:屋脊中央仿若火焰的雕飾、屋角的鯉魚,與舊時影像相對照,竟能一一對應。廟內斷垣殘壁間,仍插着幾根保存完好的木樑木方,經過數十年水浸,竟沒有完全腐朽,令人驚訝。在「天行足跡」網頁內有詳述。

散落的瓦片、瓷器與瓦缸碎片,靜靜訴說着當年香火鼎盛、村民聚居的日常。每一片碎片,都是歷史的片羽,拼湊出那條曾經繁盛的村落。

活著記憶中的「石壁古村」

在古廟周邊,仍可見石砌的方形地基,整齊縱橫,如棋盤般規律。這正是石壁圍村昔日的規模與格局,與其他傳統圍村無異。翻查六十年代的地圖,石壁圍內的屋舍排列得井井有條,然而圍外的房舍卻稍顯凌亂,反映着村落內外的兩種生活面貌。

據周樹佳先生在《香港民間風土——記憶肆》一書記載,早在1936年,石壁鄉曾遭遇一場大瘟疫。疫症肆虐,屍橫遍野,迫使全村村民忍痛棄下這條四周環以十多呎高圍牆的宏大古村,遷往田中草寮避難。到1961年政府收地時,村屋多集中於「田寮」一帶。由於當年搬遷匆促,後來重建亦無法再恢復昔日的整齊與規模,房屋散落於谷中,留下另一種凌亂卻真實的風景。

六十年代,隨着石壁水塘與城門水塘工程展開,村民再度被迫遷徙,大部分人遷往荃灣的石碧新村。至今,石碧新村的鄉公所仍懸掛着一幅「石壁古村」的舊照片,記錄着搬遷前的最後風貌。照片凝結的不僅是影像,更是數代人共同的家園記憶。

對於一般人來說,這些也許只是斷瓦殘磚,但對於曾經生活在此的村民而言,這一切殘跡自水底浮現,彷彿穿越時空,回到昔日繁華時光。@

----------------------

♠️中美關係藏暗湧♦️

1️⃣ 美國境內的秘密戰爭

https://tinyurl.com/bdhrdnt7

2️⃣ 跨國鎮壓技倆一覽

https://tinyurl.com/4xst7r2d

3️⃣ 評論:習近平實權暗地移交 新決策層如何抉擇?

https://tinyurl.com/3c8h2d9n

----------------------

【不忘初衷 延續真相】

📰周末版復印 支持購買👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores