秋風捎來入秋第一個民俗節日——七夕。七夕是指黃曆七月七日之夜,古來也稱為七巧節、乞巧節、七姐(織女)誕,從古到今,圍繞著女子匯聚種種民俗和傳說,主題就是有情有義的婚姻,所以七夕也被稱為「中國的情人節」、「恩愛夫妻節」。那麼宋代秦觀的「兩情若是久長時,又豈在朝朝暮暮」這句詞怎麼成為人們耳熟能詳的七夕金句呢?主要是來自「織女牛郎會七夕」這個古老的傳說故事。

七夕故事文本

魏晉時代,曹植《靈芝篇》和東晉干寶的《搜神記》,都寫了天上神仙織女下凡幫助孝子董永還債的故事。《搜神記》有完整的故事記述:

漢朝時在千乘(今山東省高青縣高城鎮北)這地方有個至孝的董永。他幼年喪母,與父親相依為命,然而父親體弱多病,董永努力幫人耕田換取一些食物和一點錢來維持家計。他去幹活時,放心不下父親一人在家,就推著一輛小車載著父親一同前往工作的地方。他把父親推到樹蔭下,自己下田時邊工作邊照看著父親。

父親死時,家徒四壁的董永為了料理父親喪事,就賣身給一富有人家當奴僕。主人知道了董永的賢孝,送給他一萬錢,讓他回家去把喪事辦了。董永為父親居喪三年後,再次前往主人家以打工還債。在路途中他遇到一個女子堅定地對他表示,願作為他的妻子。董永只好讓女子隨同前往。

主人看到守喪期滿的董永竟然主動回來了,告訴他說:「一萬錢是送給你辦理父親喪事的,不要你還。」

董永回答:「承蒙主公的恩惠,父喪已經滿期,永雖然是個無足輕重的小人物,一定要盡力勤奮工作,來報答您的厚德。」

主人知道了董永的妻子能織布後說道:「如果你一定要回報我的話,就讓你的妻子為我織百疋縑帛吧。」

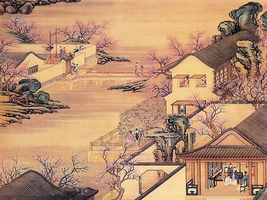

董永的妻子就在主人家紡織。十天後,一百疋泛著絲光的高貴縑帛已經擺在主人眼前。這樣的巧手人間哪裏找呀?

董永還了借債,和妻子拜謝離開了主人家。妻子告訴他:「我是天上的織女。由於君誠心至孝感動了天帝,天帝命令我下凡助君快快償清債務。」話一說完,織女凌空而去,瞬間已經不見了蹤影。

天帝命天仙織女幫助人間大孝子的故事,到了南北朝時代,南梁的殷芸在其《小說》中,讓織女動了凡心,留下了僅能七夕一會的缺憾。

原本織女是個認真織錦的天仙,天帝就把這個心愛的女兒嫁給天河另一邊同樣努力認真的牽牛郎。然而結婚後的織女卻動了凡心陷入情愛的牽掛中,從此不再織錦了,失去了天仙織女的本色。天帝發怒,就責令她回歸到河東來,只給他們夫妻倆在七夕時一年一會。

民間傳說的故事揉合了七仙女下凡玩耍,讓七仙女中的織女留在凡間,卻觸怒了天帝,另一邊又有老牛報恩、鵲鳥搭橋等等的情節,讓牛郎、織女一家在每年七夕一會。

七夕連線「中國情人節」的起源

關於牛郎和織女連婚的想像,很可能在先秦戰國時代的就有了,從現代出土的考古文獻《睡虎地秦簡》的發現,把牛郎織女的故事時代背景往前推到戰國時代。[1]《睡虎地秦簡》中的〈日書甲種〉有關當時人娶妻的條目下,有二則關於牛郎織女的簡文記載,顯示當時人已經將牛郎織女與婚姻相連結。另外,《詩經‧小雅‧大東》篇中也有對牽牛、織女二星的描寫。

從先秦跨入漢代,牽牛(即牛郎)與織女的傳說,已經普遍流傳於宮中和民間習俗以及文學作品的記述中。東漢的古詩十九首《迢迢牽牛星》,描寫天上的織女和牽牛兩星被河漢分隔不得見的淒切之情:

迢迢牽牛星,皎皎河漢女。纖纖擢素手,札札弄機杼。終日不成章,泣涕零如雨。河漢清且淺,相去復幾許。盈盈一水間,脈脈不得語。

另外還有雕塑、畫像石繪畫,以及漢墓中天文星象的墓室畫,有不少牛郎、織女星的題材表現。若追溯烏鵲填河搭鵲橋渡織女的說法,在西漢時《淮南子》中就有了。可見今天通俗的七夕愛情故事,是經過了歷史文化多方的揉煉演變而成的。人間對天上星象中的牛郎和織女星神早早賦予了人間的情味。在現實中,從西漢初年戚夫人和高祖過七夕節的情景可以找到對應。

七夕示愛與乞巧的風俗

晉代葛洪《西京雜記》中記載宮女口傳的漢宮故事,說戚夫人和高祖在七月七日「以五色縷相羈,謂為相連愛」;七月七日,宮女們穿上最好的絲綵衣,「穿七孔針於開襟樓」乞巧。二千多年前的漢宮中,穿七孔針乞巧、用五色絲縷「相連愛」的七夕節俗,已經明白彰顯了七夕所寓含的「中國情人節」、「夫妻節」的精神,以及女子乞巧結良緣的心願。

女子們在七夕時穿七孔針乞巧的風俗從漢代一直延續到後代去。到了南北朝時代,穿針樓的規模更是宏觀、美輪美奐,《輿地誌》記載:

齊武帝起層城觀,七月七日,宮人多登之穿針,世謂之穿針樓。(見《太平御覽‧序時部十六》)

南北朝時代對用來乞巧的針很講究,質地有金針、銀針、黃銅針等,除此之外,更添加了一些豐富的民俗。七夕夜裏,婦女灑掃中庭,露天祭拜牽牛、織女星神許願的風俗,也是從南北朝時代開始的。當時的風土誌《荊楚歲時記》這樣記載七夕:「設酒脯時果,散香粉於筵上,以祀河鼓(牽牛)、織女。」當時的祭品有酒、肉乾、新鮮當令水果等等,不僅如此,擺飾非常講究隆重,桌上更灑上香粉,香氣薰人,散發端莊紅粉之氣。南梁殷芸寫的《小說》中的牛郎、織女的愛情故事反映了這些七夕風俗。

南北朝的女子除了穿針乞巧,陳設瓜果祭拜牛郎織女二星神,也要「玩」乞巧。怎麼玩法?女子們悉心找來小蜘蛛,美稱「喜子」,放在瓜上讓其結網,若得結出好網則是「得巧」的符應。守夜祭拜二星神的女子都懷著祈求良緣的心願。有人說能見到天漢中白氣奕奕,或是五色光輝爍爍就是徵應。

對世間人來說,愛情、美好的婚姻常繫我心,將此美好的願景寄寓於天上的星神,表現了人間的祈願,古今中外皆然!所以說牛郎織女的故事起源甚早也是自然的了!從七夕故事和節俗起源中,我們看到了人心情致古今一同。堅貞和情義是愛情與婚姻的鑽石——最穩固的基礎、最美好的光曜!

註[1]

參見:蔡先金、李佩瑤《睡虎地秦簡〈日書〉與牽牛織女神話》,東嶽論叢,2011年(12期)。

李立:《雲夢秦簡「牛郎織女」簡文辨正》,長江大學學報(社會科學版) 2008年(第6期)。@*#

──看更多【中華文化300問】系列#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores