在熙來攘往的油麻地玉器市場裡,隱藏着一家低調卻歷史悠久的小檔口——「喜臨門報稅」。它見證了代書行業由盛轉衰的起落,也承載着創辦人徐麟堂(徐伯)九十五載的人生故事:從粵劇舞台的「新羅品超」到代書檔口的老闆,他用一生演繹了「能屈能伸」的精神。

書信一條街雲南里

「喜臨門」最早設於油麻地雲南里。當年整條街都是代寫信、報稅,甚至代撰法律文件的檔口,熱鬧非常。然而,雲南里已不復存在,只留下徐伯和「喜臨門」的故事。

當小弟在玉器市場門口等候時,不遠處走來一位老伯。他身體筆直,手拄拐杖,臉上帶着真摯的笑容。我也回以點頭,起初並未在意。後來,他回到檔口門前,才知道原來他就是「喜臨門」老闆——徐麟堂先生,人稱「徐伯」。他告訴我自己已九十有五之齡,令我驚訝不已。他皮膚白皙,聲調中氣十足,思維靈活,娓娓道來往事,記憶力極佳,完全不像一位年過九旬的「老友記」。

粵劇舞台上的「新羅品超」

鮮為人知的是,徐伯並非一開始便是代書人,而是一位粵劇演員。他十多歲才入行,比一般演員起步晚,訓練時格外刻苦。後來更拜師於有「廣東伶王」之稱的羅品超,因為外形、聲線、身高皆與老師相似,得「新羅品超」之名,在粵劇界嶄露頭角,戲迷遍及美加與星馬。

然而,外地戲棚演出因安全問題被禁止,令徐伯頓失收入,生活陷入困境。就在這時,一位戲迷朋友伸出援手——這位退休律師在雲南里開設「寫信檔」,邀請徐伯幫忙,憑着一手漂亮的字,徐伯就此開展人生新篇章。

代書報稅的黃金時代

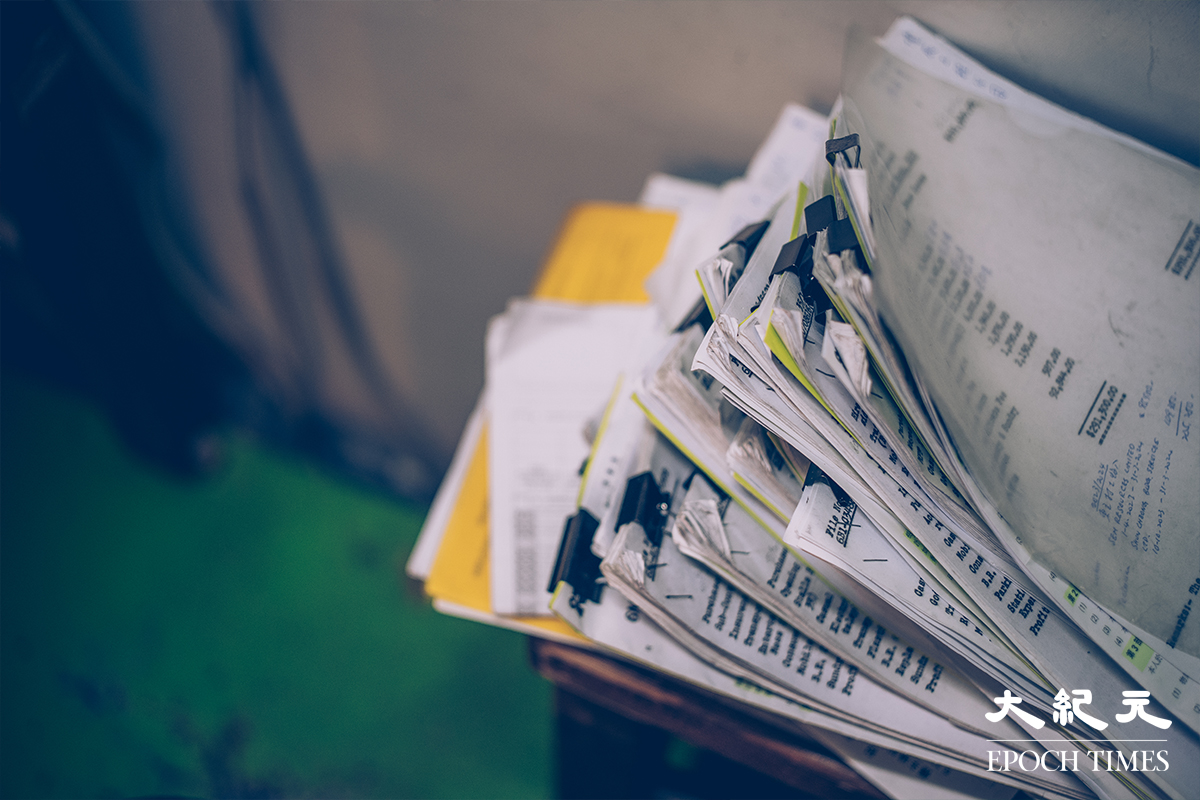

徐伯回憶,昔日寫信檔不單代書,更能撰寫法律文件、處理報稅,顧客多為基層人士:建築工人、夜總會小姐、自僱人士等。那時候,無論收入多少都要報稅,生意應接不暇。徐伯白天在檔口工作,夜晚若有粵劇開戲,依然重返舞台,一腳踏兩行,樂在其中。

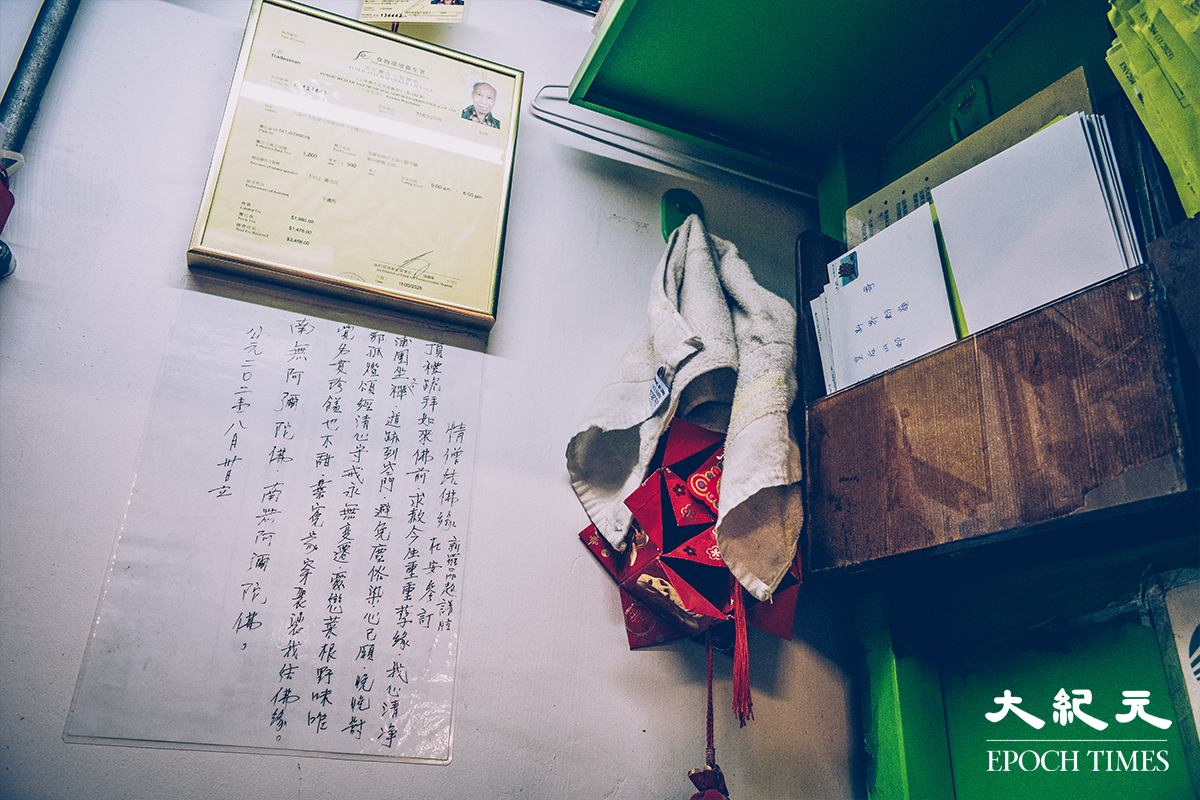

1972年,徐伯決定自立門戶,創立「喜臨門」。原來在七十年代,工匠(書信匠)牌照申請相當困難,每二十人才有一人可獲批。有一位民政署主任既是徐伯的戲迷,又知他在粵劇收入不穩,曾勸他申請綜援,但徐伯以「未到這地步」婉拒,希望靠自己闖出一條路。他認為只有取得牌照、擁有檔口營業,才能真正養家。當時幾位子女尚年幼,穩定收入對他極為重要。主任遂挺身而出,寫信向有關當局爭取寬鬆處理,徐伯最終成功獲得牌照,展開屬於自己的事業。他最初在雲南里營業,後來搬到油麻地街市對面天橋底,再到舊玉器市場,直至現時的臨時玉器市場。

「能屈能伸」人生哲學

七、八十年代「喜臨門」生意鼎盛,曾聘請四名員工應付需求。但隨着稅局對低收入人士豁免報稅,生意逐漸冷清。昔日數十檔的寫信檔,如今僅剩寥寥數檔,我多次來訪,發現在玉器市場內,仍然天天營業的,只剩徐伯一檔。他見證着行業由盛轉衰,卻依然每天準時開檔,堅守崗位。如今徐伯年事已高,雖然不能每日到店,但為了保持稅檔持續經營,他聘請了一個助理幫忙。

徐伯是一位有夢想、同時也誠懇面對現實的人。從粵劇舞台的掌聲,到代書檔口的案牘。在戲行風光時,他收穫無數掌聲;在失意時,他依然咬緊牙關扛起養家的擔子。昔日多少名噪一時的粵劇名伶,最終也不得不面對生活現實,捨棄舊日榮耀,另覓生路。徐伯正是如此,他用自己的肩膀和腰骨,撐起家庭責任。

在傾談間,他提議以「捨戲從文,資深粵劇藝人新羅品超,能屈能伸」為題。其實,這正是徐伯一生的座右銘。他的故事告訴我們,無論時代如何變遷,「能屈能伸」的精神始終管用,值得我們後輩學習。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores