曾經風光無限的中國銀行信用卡業務,正經歷一場前所未有的「寒冬」。數據顯示,今年上半年,14家主要銀行的信用卡貸款餘額合計蒸發近2,000億元。與此同時,不良率持續攀升,交易額全線大幅下跌,這背後折射出中國經濟增長乏力、居民消費能力下降的深層次挑戰。

信用卡業務規模「大縮水」 不良率攀升

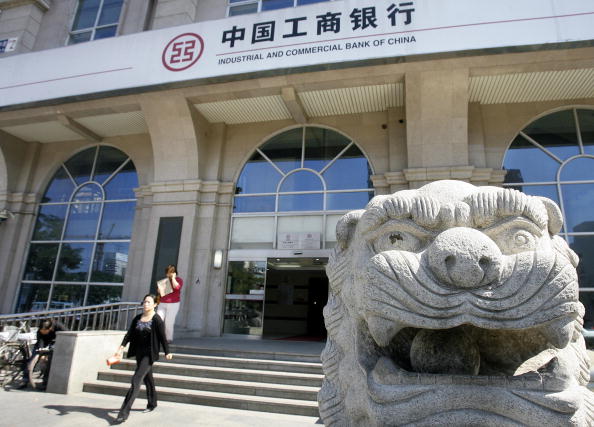

根據最新發布的銀行財報,在14家主要銀行中,僅有農業銀行、工商銀行、浦發銀行的信用卡貸款餘額較年初有所增長,其餘11家銀行均出現不同程度下滑。其中,中國銀行的信用卡貸款餘額下降幅度高達13.88%,平安銀行也下滑了9.23%,降幅驚人。

截至今年上半年末,這14家銀行的信用卡貸款餘額總計較年初減少近2,000億元,同比下降2.56%。這一數字標誌著中國信用卡市場告別了過去的增長軌道,正步入一個顯著的萎縮期。

更為嚴峻的是,信用卡交易金額方面,已公布數據的銀行普遍呈現大幅下跌。招商銀行信用卡交易額同比下降了8.54%,中信銀行信用卡交易量同比下降12.54%,華夏銀行更是下滑16.32%,光大銀行的跌幅接近30%,反映出消費市場整體的疲弱態勢。

在業務規模萎縮的同時,信用卡業務的風險指標也在同步惡化。工商銀行、建設銀行、農業銀行的信用卡不良率分別較年初上升了0.25%、0.13%和0.05%。

根據央行數據,信用卡逾期半年未償信貸總額已從2023年末的981.35億元,攀升至2024年末的1,239.64億元。

不良率的上升直接反映了持卡人還款能力的下降,這與當前經濟環境下居民收入增長放緩、就業壓力加大的嚴峻現實密切相關。

傳統信用卡市場正面臨年輕消費者的「用腳投票」。不少「95後」上班族表示,相比信用卡,他們更傾向於使用花唄、抖音月付、美團月付等互聯網支付工具。這些工具「小額可控」的特性,更符合年輕人謹慎消費的心理。

銀行困境加劇:權益縮水 推卡艱難

面對信用卡業務的萎縮,銀行陷入兩難境地。一方面,為控制成本,銀行紛紛削減信用卡權益;另一方面,卻仍需維持甚至增加發卡指標。

銀行一線員工普遍反映,辦理一張信用卡變得異常困難,不少員工不得不自掏腰包購買禮品來吸引客戶。北京等地甚至出現「辦12張信用卡送單車」的極端活動。

與此同時,信用卡本身的吸引力也在下降。貴賓廳服務取消、積分兌換門檻提高、年費減免條件收緊等現象屢見不鮮,這進一步削弱了信用卡對消費者的吸引力。

信用卡業務的全面萎縮,本質上是中國經濟當前面臨深層次挑戰的一個縮影。居民消費趨于謹慎、收入增長放緩、就業不確定性增加,這些因素共同導致了消費信貸需求的顯著下降。

招商銀行副行長兼財務負責人彭家文在業績發布會上坦承,信用卡交易量下行與當前整個消費市場增速尚未恢復息息相關,這間接承認了經濟復甦的乏力。

中國人民銀行數據顯示,2024年信用卡和借貸合一卡總量同比下降5.14%,人均持卡量也出現多年來的首次下降。這一趨勢的逆轉,標誌著中國消費信貸市場已從擴張期進入收縮期,預示著更廣泛的經濟增長壓力。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores