在當前資訊發達的網絡時代,人們可以輕易地接觸到海量的暴力內容,社交媒體上也在鼓吹暴力。專家表示,這正在扭曲人們對暴力的態度,這個問題很難通過自動化來解決。

雖然一直以來,暴力都是人類體驗的一部份,然而專家指出,如今暴力卻作為一種娛樂形式大量出現,這是一種前所未有的現象。

與電影和電子遊戲中虛構的暴力不同,社交媒體讓任何人都有機會看到真實的暴力,而且幾乎沒有年齡限制。此外,辛辛那提大學(the University of Cincinnati)媒體與新聞學教授、社交媒體內容專家傑弗里·布萊文斯(Jeffrey Blevins)解釋,社交媒體上的暴力通常以娛樂的形式呈現,充斥著輕浮、粗俗或憤世嫉俗的評論,並混雜著眾多被網絡用語稱為「腦殘」(brain rot)的隨機內容。

與此同時,佛羅里達大學(the University of Florida)媒體與傳播學副教授、專門研究社交媒體的安德魯·塞萊帕克 (Andrew Selepak) 指出,政見上的分歧導致社會上很大一部份人被視為次等人群(sub-human),導致人們受到暗示,認為這部份人應該遭受暴力對待。

雖然大多數社交媒體平台都會限制血腥或暴力內容,然而有些內容還是能繞過過濾機制,而那些遊走於平台允許範圍邊界的內容也仍然能夠繼續傳播。

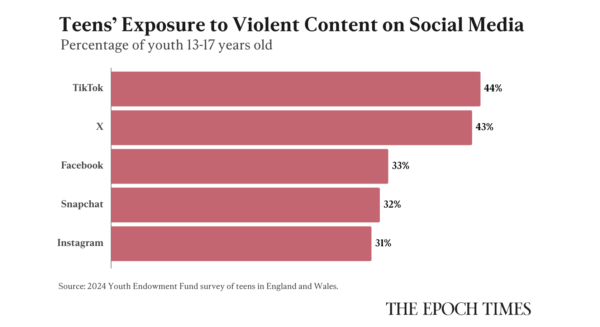

根據2024年青年捐贈基金(2024 Youth Endowment Fund)對英格蘭和威爾斯青少年所作的調查,在13至17歲青少年當中,約有70%在社交媒體上目睹過現實世界的暴力。在過去12個月中,TikTok用戶接觸暴力內容的比例最高,為44%。緊隨其後的是社交平台X用戶,佔比43%。不過,只有不到四分之一的受訪者表示使用過社交平台X。Facebook、Snapchat和Instagram等社媒平台情況也不容樂觀,青少年用戶接觸暴力內容的比例達到31%至33%。

布萊文斯表示,最近著名保守派活動家查理柯克(Charlie Kirk)遇刺事件「令人遺憾地成為一個耐人尋味的研究案例」。他指出,儘管平台有限制暴力內容的規定,然而,數百萬人仍然在社交媒體上觀看了遇刺事件現場極其血腥的影片。

太多暴力導致習以為常

多年來,學術界和新聞界一直在討論因在數碼媒體中反覆接觸暴力內容而導致的「脫敏」(desensitization)問題。

塞萊帕克認為,美國人總體上很幸運,在現實生活中只是偶爾遭遇個人層面的暴力。

「在現實世界中,我們不會每天經歷多次暴力事件;但是在社交媒體上,尤其是人們每天都花很多時間瀏覽這些平台,你可能會每天都有好幾個小時在反覆接觸暴力內容。」他說。

「除了戰爭參與者之外,人類歷史上從未出現過類似的情況。」

即使是那些在現實生活中接觸暴力最多的人,比如急救人員,也往往只是在暴力發生之後,而這種經歷使他們能意識到使用暴力的破壞性後果。

而在網絡世界中,塞萊帕克指出,人們很容易沉迷於觀看幾乎無休止的現實世界暴力畫面,卻對其後果懵然不知。

專家們一致認為,問題出在社交媒體平台使用算法為每個用戶提供個性化內容。一旦用戶偶然發現了幾個特定類型的影片,算法就會捕捉到這種明顯的偏好,並提供更多影片。即使平台限制暴力畫面,仍然有很多遊走於邊界的內容能夠通過審查,儘管這些內容依然令人不忍卒睹——而正是這些邊緣內容經常會在網上瘋傳。

「那些讓我們憤怒、心煩、令人心煩的內容,我們會花更多時間去消費、評論、參與。然而,根據社交平台的算法,這些內容會反而被更多人看到,因為它獲得了大量的參與度。」塞萊帕克說。

他指出,限制此類內容將影響到社交平台的利潤。

「平台盈利的方式,就是通過我們用戶花時間在平台上觀看廣告。」

而現實當中,暴力內容在某些情況下具有真正的訊息價值,這使問題變得更為複雜。

遺憾的是,算法沒有能力區分哪些是有價值的訊息,因為它們一開始就缺乏人類所特有的感知能力。

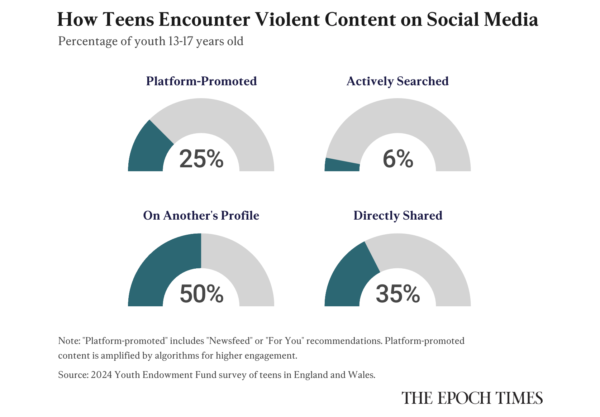

備註:「平台推廣」(Platform-Promoted)包括「新聞推送」(Newsfeed)或「為您推薦」(For You)內容。此類內容通過算法擴大覆蓋面,以提升用戶互動率。

「算法在處理內容方面確實很擅長,但顯然無法處理語境和倫理問題。」布萊文斯說。「它們不一定具備應有的道德準則。」

塞萊帕克同意這個說法。

「算法不一定關心我們在看甚麼內容。它只是想讓我們在這上面花時間而已。」他說。

衝突放大器

社交媒體不僅讓人們接觸暴力,也為暴力提供了便利。

在英國的一項調查中,16%的受訪者承認在過去12個月內參與過暴力行為,其中約三分之二的人表示社交媒體在其中發揮了作用,「包括由於在網上爭論而導致當面暴力、發表評論令衝突升級以及兒童在網上說出當面不會說的話。」

一篇題為「小事化大,火速升級:青少年對社交媒體功能如何將網絡衝突推向線下暴力的認知」(Small becomes big, fast: Adolescent perceptions of how social media features escalate online conflict to offline violence,03/2021)的論文基於對數十名主要為黑人青年的採訪發現,社交媒體上的「小事」(small)和「瑣碎」(petty)爭論很容易演變成現實生活中的嚴重衝突和肢體衝突。

論文指出:「青少年深切地意識到,社交媒體環境會令同伴之間的人際衝突加劇。」

「青少年上網通常並非為了和別人發生爭執。相反,他們敏銳地意識到,社交媒體是一個獨特的環境,可以放大和改變衝突的體驗。」論文寫道。

宣揚暴力

除了視覺上的血腥畫面之外,社交媒體也為暴力宣傳提供了平台。雖然專家們沒有點名任何特定的政治團體,但他們強調,儘管平台設立各種限制暴力的規定,此類內容仍然數量龐大。

「如果你對某種特定的意識形態、某個特定的群體或某種特定的現象感興趣,試一下創建一個新帳戶……輸入這些關鍵詞,看看算法會給你推送甚麼。」布萊文斯教授說。「你所看到的內容可能會讓你大吃一驚。」

專家警告,由於算法會不斷推薦更多類似的內容,使用這些平台的人們很容易產生一種錯覺,認為那些極端或邊緣的立場很正常,而且被普遍接受。

布萊文斯教授指出,現在還出現了一種新的現象,即懂得「阿諛奉承」(sycophantic)的個人人工智能聊天機械人,它們可以將用戶的某種信念強化到病態的程度。

社交媒體上還有一些內容並沒有直接鼓吹暴力,但間接卻為暴力提供了正當的理由。

塞勒帕克教授認為:「如果你使用Meta、YouTube、X以及TikTok,總能聽到這樣的論調——某一方是法西斯分子(fascist),是納粹(Nazis),是那些我們眼中人類中最邪惡的存在。」

「這種非人化的現象,以及這種反覆呈現這種非人化行為,使得人們更加有可能針對那些群體使用暴力,或接受針對對那些群體的暴力行為。」

態度改變

越來越多的研究揭示了社交媒體(至少是目前的形式)的負面影響,公眾對社交媒體的看法也在發生轉變。

根據美國疾病控制與預防中心(CDC)開展的一項題為「高中生頻繁使用社交媒體與遭受欺凌經歷、持續悲傷或絕望情緒及自殺風險的關係——美國青少年風險行為調查(2023年)」(Frequent Social Media Use and Experiences with Bullying Victimization, Persistent Feelings of Sadness or Hopelessness, and Suicide Risk Among High School Students — Youth Risk Behavior Survey, United States, 2023,10/10/2024)的調查,近80%的美國高中生表示他們每天使用社交媒體多次,近三分之一的人表示他們每小時使用社交媒體超過一次。

總部位於華盛頓特區的皮尤研究中心(Pew Research Center)開展的一項名為「關於青少年與社交媒體的10個事實」(10 facts about teens and social media,07/10/2025)的民意調查顯示,近一半的青少年承認,他們在社交媒體上花費了太多時間,而在2023年,只有約四分之一的青少年表達了這樣的看法。

此外,美國人總體上似乎越來越傾向於認為,孩子不應該使用手機,不僅是在課堂上,而且是在整個上學期間都不應該使用手機。皮尤研究中心的一項民意調查顯示,2024年,36%的美國人支持全天手機禁令,而到了今年早些時候,支持全天禁令的比例上升到44%。

原文:How Social Media Is Warping People’s Relationship With Violence刊登於英文《大紀元時報》。

本文僅代表作者本人觀點,並不一定反映《大紀元時報》立場。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores