上周,一家知名科學期刊發表了一篇奇特的文章,這篇文章短暫地登上了全國新聞頭條,隨後就又銷聲匿跡了。文章聲稱,造成全球暖化的罪魁禍首就是我們習慣於食用牛肉,而非雞肉,或者更確切地說,我們沒有多吃豆類和昆蟲。這項研究的所謂創新之處在於,將牛肉消費量與地理位置結合起來,從而可以告訴我們,在我們居住的郵政編碼區域內,吃牛肉這種不良習慣對氣候的破壞程度有多大。

報道這項研究的記者們提前拿到了研究報告,以便為讀者製作便捷易用的查詢工具。我們可以輸入自己的郵政編碼,看看我們所在的社區對全球氣候穩定行動的配合程度究竟如何。如果你住在繁華的大城市,那麼你可能會對隔壁吃牛肉漢堡的人導致了極地冰蓋融化這種說法感到震驚。

我知道這聽起來可能很荒謬。但請記住,這就是當今主流科學的認識現狀。這種現象就在我們身邊發生。我們可以在報紙上看到相關報道,也可以在廣播裏聽到。

我本人也花了一些時間閱讀了這項研究報告。作者們將聯合國最新的氣候模型與有關飲食習慣的研究地理數據相結合,然後製作了一個模型,推測我們的飲食習慣需要做出多大的改變才能最終阻止人為造成的氣候變化。

這其中的含意,當然是我們應該為吃的每一塊牛排或每一顆肉丸感到深深的內疚和懺悔,並且忘掉最近聽到的所有關於我們該多吃牛肉而不是少吃牛肉的說法。畢竟,科學家們都是這麼說的。

讀完那份研究報告後,我深入研究了聯合國氣候模型及其可能存在的問題。儘管幾十年來,這些模型不斷遭到駁斥和質疑,更不用說這些預測屢屢遭遇打臉,但要找到質疑這些模型的網站仍然不容易。這是因為那些對氣候模型提出質疑的人仍然被視為非主流的異見人士;畢竟,測量氣候的方法成千上萬,而且沒有任何證據表明人類活動造成的氣候變化與化石燃料和牛肉生產之間存在明顯的因果關係。

我突然意識到,這些研究成果之所以能發表,是因為它們能夠引起關注。這類寫作和研究更能獲得資金支持,但當人們站出來揭露真相時,相關資金就會停止流動。每當研究人員能夠巧妙地表達和呈現他們所推定的科學正統觀點,尤其是以一種優雅的方式呈現出來,他們的研究成果就能得以發表。隨後,職稱晉陞和更多研究經費也可能隨之而來。

這些事件之所以被公開報道,是因為它們符合某種政治目的。

這一切引出了一個問題:真的有人完全、真誠地相信這些研究是真實的嗎?在當今的科研和寫作領域,這個問題是不被允許提出的。衡量其價值的標準,在於論文是否能成功發表及其帶來的關注度。是不是真理這個問題,在這裏根本不適用。這並不是人們真正想要去探尋發掘的東西。

在如今這種流行的觀點中,真理是一種干擾。探尋真理阻礙我們達成共識,也妨礙我們完成工作。這種論調幾乎在所有大學校園裏都盛行,並影響著整個學術界。這正是科學的墮落,導致研究成果荒誕離奇,令人難以置信。然而,我們的公眾卻被引導去相信這些所謂的科研成果。

以這項關於牛肉的研究為例,它本質上是將複雜現象簡化為一堆只能在電腦屏幕上運作的分析模型。測量地球的溫度並非徒勞無功,但方法有很多種,而且每一項技術創新都必須以需要多次大膽推測的逆向重構的方式來達成。當有人把研究結果堆砌在一個因果假設之上,再加上對飲食習慣的測量數據時,他們所建造的,就如同想像中通天的巴別塔(Tower of Babel)一般,只是海市蜃樓而已。

2023年7月,新晉的2022年諾貝爾物理學獎得主、美國物理學家約翰‧克勞瑟(John Clauser)博士在2023年韓國量子大會(Quantum Korea 2023)上發表了一次演講。他警告,偽科學(pseudoscience)正在瘋狂蔓延。他指出,真正的科學正受到金錢和政治的侵蝕,最終以市場營銷取代了真理。

「對這樣的推銷者來說,對真理的感知就是真理。如果你能賣出去,那它就是真的;如果你賣不出去,那它就一定是假的。對真理的感知也是可塑的。如果你能賣出去,如果你想賣出去,而你又賣不出去,那也很簡單——你可以改變它。你可以改變真理。如有必要,你甚至可以將虛假的結果聲稱為自己觀察到的。」

他最後發表了一番措辭強烈的聲明,抨擊了我們這個時代最大的科學騙局(scientific hokum):

「如果你從事的是嚴謹的科學研究,它可能會把你引向政治不正確的領域。如果你是一位優秀的科學家,你就會勇於直面這些領域。我有很多例子,在此沒時間一一討論,但我可以自信地說,根本不存在真正的氣候危機,氣候變化也不會導致極端天氣事件。」

克勞瑟博士的這番話過去是、現在仍然是令人震驚、振聾發聵的。但是,你知道它引起了多少關注嗎?根本沒有多少人關注。一旦一種既定的正統觀念已然形成,即使是諾貝爾物理學獎得主,也無法打破既定的宣傳體系,為人們撥開迷霧,直指真相。

我們不妨再舉一個歷史上的例子:美國的禁酒令。人們通常認為,這項瘋狂的政策(1920—1933年)是宗教原教旨主義者(religious fundamentalists)與私酒販子(bootleggers)無意中結盟的結果。但這種說法忽略了一個關鍵因素:科學家。沒錯,幾乎整個科學界都支持這項政策。

不僅美國醫學會(American Medical Association,簡稱AMA)堅定不移地推動禁酒令,美國公共衛生協會(American Public Health Association,簡稱APHA)及其旗下期刊也功不可沒。該協會備受尊敬的創始人斯蒂芬‧史密斯(Stephen Smith)博士在1921年的一次演講中說:

「預防犯罪、疾病和人類痛苦最有效的措施之一是嚴格執行禁酒令,將酒精歸類為藥物,使其只能在醫生的嚴格處方下使用。雖然禁酒令尚未得到徹底執行,但我們已經開始聽到犯罪、精神疾病和暴力事件顯著減少的消息,而這些事件此前都是由於飲酒造成的。我預計,在嚴格執行禁酒令幾年後,犯罪率、疾病發生率和死亡率將大幅下降。」

事情就是這樣:幾千年來流傳下來的飲酒文化必須被徹底根除,以此來修復整個人類本性。這會出甚麼問題呢?結果全都出了問題。這項政策導致犯罪率上升,疾病增多,私釀酒和黑幫仇殺造成的死亡人數也隨之增加。這個國家嘗試了整整12年,政府最終才放棄。現在,整個事件普遍被視為一場愚蠢的鬧劇。

記住這個根源:這完全是一場科學鬧劇。當時人們認為已經找到了社會功能失調的根源,因此,政客們有責任消除它,讓國家變得更好,甚至變得完美。當時許多人就警告,這項新政策可能會引發可怕的後果,但他們的警告被置若罔聞。

現在,偽科學(fake science)問題日益嚴重。如果其後果僅僅是在印刷品上的錯誤傳播,那倒也罷了。但是現實世界的後果更為危險:工業文明的終結,以及倖存者健康狀況的急劇惡化。這才是我們目前面臨的真正問題。這絕非小事。因此,為了維護所有人的利益,我們必須遏制這種謬誤的傳播,並找到一條將真理和理性奉為圭臬的道路,以此作為區分事實與虛構的唯一標準。

作者簡介:

傑弗里‧塔克(Jeffrey A. Tucker)是總部位於德薩斯州奧斯汀(Austin)的布朗斯通研究所(Brownstone Institute)的創始人兼總裁。他在學術界和大眾媒體上發表了數千篇文章,並以五種語言出版了10本書,最新著作是《自由抑或封鎖》(Liberty or Lockdown, 2020)。他也是《路德維希‧馮‧米塞斯文集》(The Best of Ludwig von Mises, 2019)一書的編輯。他還定期為《大紀元時報》撰寫經濟學專欄,就經濟、技術、社會哲學和文化等主題廣泛發聲。聯繫方式:tucker@brownstone.org。

原文:When Institutional ‘Science’ Runs Counter to Human Reason刊登於英文《大紀元時報》。

本文僅代表作者本人觀點,並不一定反映《大紀元時報》立場。#

--------------------

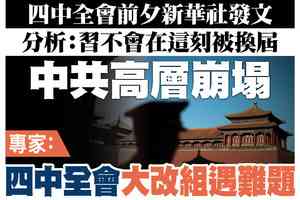

向每位救援者致敬

願香港人彼此扶持走過黑暗

--------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores