11月11日,紐約市舉行一年一度的退伍軍人節(Veterans Day,也稱為老兵節)遊行。今年的遊行格外有意義,因恰逢美國陸軍、海軍與海軍陸戰隊成立250周年。儘管當天體感溫度徘徊在華氏30度左右,寒風刺骨,但遊行仍吸引了數以萬計的民眾沿著曼哈頓第五大道觀禮,人們手拿著美國國旗向軍人致敬。

退伍軍人節的起源可追溯至1918年第一次世界大戰停戰協議生效的「11月11日上午11點」——象徵戰火停歇、和平到來。1919年,美國首次以「停戰日」(Armistice Day)名義紀念此日子,並於1938年正式定為聯邦假日,後來擴展為向所有曾服役的老兵與現役軍人致敬的「退伍軍人節」。

今年的遊行不僅延續了傳統,更是對美國軍事傳承的致敬。主辦單位「美國聯合退伍軍人委員會」(United War Veterans Council)表示,今年有超過280個隊伍、約2萬名參與者及25輛花車參加遊行。除了各軍種現役與退伍軍人外,還包括青年預備軍團、學校樂隊、老式軍車與多個民間志願團體。

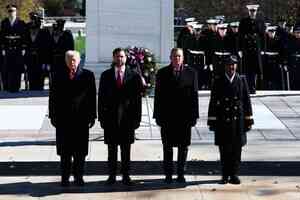

今年遊行的三位大會元帥(Grand Marshals)代表了美國陸、海、陸戰三軍。他們是:羅梅沙(Clinton Romesha):退役陸軍士官,阿富汗戰爭英雄,獲頒榮譽勳章(Medal of Honor);佩克(Stephen Peck):退役海軍陸戰隊員,現為無家可歸退伍軍人福利倡議者;蘇妮塔威廉斯(Sunita 「Suni」 Williams):NASA太空人、退役海軍上校,不久前剛從國際太空站返航,曾參與波音「星際客機」任務。

主辦人、美國海軍陸戰隊退役軍人奧托(Mark Otto)表示,「這三位大會元帥不僅是軍旅出色的代表,也持續在退役後服務社會,體現出我們對250年傳承的最高敬意。」

即將卸任的紐約市長亞當斯(Eric Adams)親自出席遊行,向退伍軍人致敬。遊行中也可見「紐約華裔美國退伍軍人會」與「台灣紐約榮光聯誼會」的代表,他們手持國旗向沿途民眾敬禮,成為隊伍中亮眼的華人面孔。

在現場,不乏以家人服役為榮耀的市民。華人梅先生(Stanley Moy)在現場接受本報訪問時表示,他的父親湯米·梅(Tommy Moy)曾在二戰服役,現已過世,「我今天來是為了向父親致敬,也向紐約華裔美國退伍軍人會的朋友們打聲招呼。」

另一位老先生迪巴科(Framed Di Bacco)駕著一輛特製經典老車參加遊行。車尾貼著標語:「紀念文森特·約瑟夫·迪巴科(Vincent Joseph Di Bacco),美國海軍,在1942年6月6日中途島戰役陣亡。」他告訴本報記者:「我的兄弟長眠於大海中,從未回家。我開著這輛車參加遊行,紀念他,也紀念所有犧牲的軍人。」

在曼哈頓第五大道的大風中,孩童舉著手中的國旗,與老兵們一同高唱國歌《星條旗永不落》。有人流下熱淚,也有人微笑拍照留念。這場歷經百年的傳統,既是對戰爭結束的紀念,也是一場跨越世代的感恩活動,它提醒人們,和平來之不易。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores