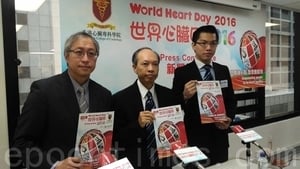

香港心臟專科學院一項調查發現,三分一受訪市民從未使用AI智能穿戴裝置,其中六成認為沒有需要,長者及慢性病患者等高危人士使用率亦偏低。

調查於今年9至10月進行,共訪問493名市民,並委託香港浸會大學社會科學研究中心分析數據。當中51%是41歲至60歲、26%是60歲以上、23%是40歲或以下。31%有受訪者有三高,7.3%心律不正、4.1%曾通波仔或搭橋、2.8%患冠心病。

調查發現,37%受訪者從未使用AI穿戴式裝置(例如智能手錶、智能手帶),逾半受訪長者從未使用AI穿戴式裝置,有心血管相關疾病的受訪者中,有41.8%從未使用AI穿戴式裝置。

在沒有使用AI穿戴式裝置的受訪者中,有60.5%自認「沒有需要」用。在60歲以上的未使用者中,31.3%認為「唔識用/技術太難」。

另外16%曾使用但現已停止。當中有近三成受訪者因認為「數據不準確/誤導」而停用這類裝置。分別有超過一成半因「技術難用/不懂設定」、「看不明數據」而停用。

裝置發出警號 逾半受訪者會向醫生查詢

調查亦發現,54.5%受訪者在裝置發出警號時會向醫生查詢,約三成曾因數據異常就診,顯示智能裝置可輔助醫生及早調整治療及預防心血管事件。

香港心臟專科學院院長徐健霖指出,AI智能裝置可隨時隨地追蹤心跳、血壓等關鍵數據,有助及早識別潛在問題,做到預防勝於治療。

香港心臟專科學院義務秘書暨世界心臟日2025-26健心跑聯席主席陳穎思醫生表示,利用AI穿戴式裝置持續監測心臟數據,可以實現即時預警、提供長期數據供醫生參考,以及提升健康意識與行為改善。尤其是心血管高危人士,例如長者及慢性疾病患者,帶來的好處理應最大,然而調查數據顯示,高危人士(長者、同時患其他心血管相關疾病)的使用率反而更低。

陳穎思醫又建議加強教育及支援,協助長者及慢病患者克服使用障礙,助市民及早識別風險、主動守護心臟。

香港心臟專科學院會董暨世界心臟日2025-26籌委會委員陳裕豪醫生指,研究顯示,智能裝置可提升運動參與率及服藥、回診等健康行為,尤其是慢性病患者及長者 。調查反映AI分析有助及早識別風險,協助醫生更準確調整治療及預防心血管事件。

調查顯示,AI異常提示偶爾會令部份使用者感到焦慮。陳裕豪提醒,裝置數據僅供參考,市民如有疑問應及早向醫護人員諮詢,切勿單靠裝置自行斷症或判斷,一旦發現異常,宜尋求專業意。

市民以用AI智能裝置助父親管理心臟病

Joey 的父親患有心房顫動(AF),亦曾出現心跳過慢情況,幾年前已植入起搏器以穩定心律。但單靠覆診期間做心電圖,未必足以全面掌握病情,在主診醫生介紹下,他們開始使用簡易便攜的「個人用心電圖測量儀器」,只需接駁手機即可隨時檢查心律情況。Joey的現時每日早晚都會自行測量心電圖,若出現心悸、心跳不規律等不適症狀,亦會即時檢查。每次覆診前,她都會協助整理數據報告交予醫生參考。

她分享,曾因紀錄顯示心律異常,讓他們能夠及早安排醫生檢查及調整治療方案,避免延誤。她坦言:「以前爸爸說不舒服,我們都不知多幾嚴重。現在有了數據,大家都安心好多。」除了心電圖,Joey 亦為父親配備了一款操作簡單的電子手環,能夠記錄心跳、步數及睡眠情況。@

--------------------

向每位救援者致敬

願香港人彼此扶持走過黑暗

--------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores