相傳,神界有一生命,因違反天規被貶入三界內低層。那靈不思悔改,卻心生妒忌,恨意滿滿,誓與上帝為敵。後來那生命又化作惡獸紅龍,指使世上的人褻瀆上帝,謾罵神佛,欲使人斷了神的庇護而不得安寧。

《聖經啟示錄》中記載:那大紅龍「七頭十角,頭上戴了七個冠冕」;為禍人間,迫害上帝的「羔羊」;「它的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一,摔在地上」;「大龍就是那古蛇,名叫魔鬼,又叫撒旦,是迷惑普天下的。它被摔在地上,它的使者也一同被摔下去」。經書中又有記載:「因為魔鬼知道自己的時日不多,就氣忿忿地下到你們那裏去了。」

那大紅龍嗜血賞紅,因妒生恨化生紅魔而禍亂人間。

歐洲的光照幫、法國大革命、巴黎公社、共產國際、十月革命等,皆受那紅魔的指使,其特徵就是無神論、紅色、殺戮、暴政、公有制、反人性……

《共產黨宣言》稱:「一個幽靈,共產主義的幽靈,在歐洲遊蕩」。公元二十世紀初,那幽靈飄向了古老的世界東方……

第一章 孫中山武昌起義 袁世凱奉旨出山

話說當年努爾哈赤南征北戰,東討西伐,終雄踞中國東北,以定滿清之根基。明崇禎末年,多爾袞領清兵入關,繼續征討四方,遂成就大清霸業。後經康乾盛世之文治武功,勵精圖治,國力日盛而譽滿天下。然自中清以來,朝廷抱殘守缺而盲目排外,官員貪腐敗壞而欺壓民眾,導致國力日衰,大清風光不再。後經太平天國、義和團之亂,國家越加衰敗,羸弱不堪。雖有曾國藩、張之洞、李鴻章等中興大臣之洋務救國運動,終因慈禧太后專權獨行而難成興國大業。及至甲午戰敗,又遭西方強列之欺凌,致國無寧日,民怨沸騰,而革命之聲此起彼伏。

光緒三十四年八月,民間紛紛傳說:有一顆彗星要在中國滑落。「彗星現、朝代變」,國人素信天人感應之說,莫非會有大事發生?不想僅三個月餘,慈禧太后、光緒帝兩日內先後駕崩。朝野皆驚詫:大清危矣!

光緒駕崩,宣統繼位。登基那天,小皇帝大聲啼哭,說這個龍椅不好玩,怎麼規勸也不肯坐上去。沒等行禮完畢,太監就把幼帝背走了,還邊走邊嚷:「完了,完了,回去吧。」眾大臣盡皆失色:這不是說大清完了麼!又是不祥之兆。

宣統三年冬,天降大疫於中國東北,傳播速度之快,疫情之重,史所罕見,僅半年時間死亡六萬多人。讖曰:大疫之後,必有大亂;大亂之後,必有荒年。此又大凶之兆。

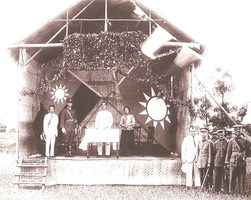

宣統四年,即公元1911年10月10日,武昌城槍聲驟起,卻是中國同盟會孫中山、黃興、宋教仁等發起武裝起義,即後世所稱「辛亥革命」。革命黨勢頭極迅,幾天之內連克漢陽、漢口,大有繼續北侵之勢。

孫中山,名文,字載之,號逸仙,於1866年生於廣東省香山縣(今中山市)。早年的孫中山立志於學醫,「孫博士」的稱呼即源於其醫生生涯。因觀國家「山河破碎」而放棄醫道,改「醫人」為「醫國」。1894年11月在美國檀香山成立興中會,1905年在日本成立同盟會,與黃興、宋教仁並稱同盟會三巨頭,後就任中華民國第一任臨時大總統,被後世尊為「國父」、中國民主運動的先驅。

中山先生的政治理念,一是自幼受反清復明思想影響至深,其革命目的以推翻清廷政府為要,提出了「驅除韃虜,恢復中華」之革命目標;二是因長期旅居海外,讚賞、接受英美等西方國家的民主、平等理念;三是提出了「三民主義」的治國理念,即民族主義、民權主義、民生主義。

為實現興中會、同盟會之抱負,自1905年始,孫中山、黃興等先後組織十幾次起義,但均已失敗而告終。但孫 、黃等矢志不渝,屢敗屢戰,於武昌再次向腐敗的晚清政府發難。

武昌起義開始後,湖廣總督瑞徽命清軍黎元洪率部駐守武昌城。但眼見起義軍來勢兇猛,瑞徽卻採取「走為上」之計,棄城逃之夭夭。黎軍亦無力抵抗革命黨軍,眾多清軍士兵加入革命黨隊伍。情急之下,黎元洪跑到部屬家中躲避。但起義士兵很快找上門來,並把黎元洪帶走。

黎元洪壯膽對士兵言道:「我平日裏待你們不薄,今日為何要與我為難?」

那些士兵卻說:「正因為你帶我們不薄,現在我們推舉你為鄂軍都督。湖北新軍是你建立的,現在新軍鬧革命,你不上誰上?」

黎聞言大驚:「這是反叛國家,要殺頭的」。

為首的士兵則言:「你若不上,現在就要殺頭,自己選吧!」。

黎無奈:「你們這是趕鴨子上架。我這條命,早晚會給你們玩掉」。就這樣,黎元洪糊里糊塗地成了革命黨,又糊里糊塗地被推舉為湖廣總督,搖身變為革命黨重要頭目。

至12日,革命黨已掌控武漢三鎮。

武漢失守,清軍告急,朝廷上下無不錯愕!隆裕太后急召御前會議,以商應對之策。那隆裕太后原是老佛爺的侄女,奉旨嫁於光緒。因屬政治婚姻,與光緒帝情素淡薄,極少同榻以沫,日久而生間隔。平時深居鍾粹宮而不喜露面,也不過問朝廷內外事端。自宣統即位以來,朝中大事亦交由載灃、奕劻、載濤等辦理。今國勢驟變,太后不得已而垂簾問政。

太后肅言道:「我大清祖上開疆擴土,威名致遠,至今基業已數百年。我等雖才能不濟,但江山斷不能毀於我等之手。」言畢,不由唏噓落淚。

攝政王載灃言道: 「匪患雖盛,僅限武漢一地,且屬烏合之眾。現新軍段祺瑞、馮國璋正在前線禦敵平叛,且已命蔭昌前去督軍」。 聽罷載灃之言,太后稍感心安。

總理大臣奕劻卻一言未發。奕劻乃皇族成員,乾隆第十七子慶僖王之後。雖對大清忠貞,恪盡職守,但性格溫和、生性唯諾而胸無大略。雖為總理,朝中大權卻掌在載灃、載濤等手中。但非常之際,奕劻卻知人善任,主張重用漢人,尤其欣賞袁世凱。今南方革命黨作亂,而軍中將領段祺瑞、馮國璋等出工不出力,竟抵不住南方雜牌軍之攻勢。若解當前危局,非請袁世凱出山不可。幾天前的國是會議,奕劻就提出讓袁世凱出山,但被載灃否決。

載灃乃光緒之弟,宣統帝之父。監國攝政後,排斥異己,大肆提升載濤、載詢等滿族親貴。因維新事變之故,對掌管北洋軍事大權的袁世凱極是不滿,先是解除其兵權轉任軍機大臣,又以其足疾為由,「著即開缺,回籍養疴」,將袁貶回河南老家項城。因載灃仍對袁世凱耿耿於懷,故否決了奕劻的建議,改命蔭昌前線督軍。

哪知蔭昌卻是花花公子一般,整日混跡於市儈聲馬之中,尤偏喜京劇,常邀名流名角府上相聚,偶爾自己也來段《定軍山》之類的唱段。如此沉迷於玩樂,必淫心而喪志,如何能領兵打仗。國家危難之際,竟用如此人物,大清真的是朝中無人了!果不其然,那蔭昌領旨去武漢前線督軍,馮國璋、段祺瑞等卻不聽其號令。不過十幾日,蔭昌便以「難以調動北洋軍官」為由,擅自跑回北平交旨。

太后再召御前會議,詢問平叛之策。此次載灃卻默不作聲。奕劻則趁機進言:「為今之計,當請袁世凱出山」。

那隆裕也想起了袁世凱。當初老佛爺在世時,曾囑:袁世凱忠誠可靠,且是治世能臣,可堪大用。太后遂同意奕劻建議,即刻下旨任袁世凱為湖廣總督,令其即刻南下督軍,平叛革命黨賊寇。

袁世凱,字慰亭,河南項城人,故人稱「袁項城」,是中國近代史著名人物,曾任中華民國第一任大總統,後復辟當了八十三天王帝而落下罵名。

此時的袁正賦閒在河南項城老家,每日裏陪妻妾子女們飲酒作樂、下棋玩耍,好不自在。別看袁世凱相貌平平:身材不高,體胖腰圓,屬於「腦袋大脖子粗」的類型,卻娶得一妻九妾,且個個皆有故事:

妻子于氏,生長子克定。于氏屬家庭包辦,且沒有文化,長相一般,難登官場禮義場所。有一次隨袁世凱接見外國朋友,對方過來與她握手,她竟背過手去拒絕了。此後袁世凱再也不讓其出入公開場合。但母以子貴,且作為「主婦」的存在,姨太太們對其也是明裏尊重。

在眾多姨太太中,袁世凱偏愛大姨太沈氏和五姨太楊氏。沈氏原為蘇州名妓,容貌嬌豔,又見多識廣,在袁世凱落魄之時,嘗資助其獵取功名。袁志決不相負,成名後納其為姨太太。後沈氏常隨袁世凱身邊以夫人自居。五姨太楊氏,雖相貌不出眾,但出身大戶人家,能言巧辯,頗有管家之才。袁讓她管理袁府整個家務。各房的傭人、丫頭,眾多姨太、兒女都得服從她的約束,全家上下都對她既敬且畏,就像是榮國府的王熙鳳一般。

六姨太葉氏更是出彩。袁世凱眾多兒子中,大公子克定和二公子克文已年長。克定志在繼承乃父為官之道,整日來往於王爺權貴之間,以撈取政治資本為要。克文則是「民國四公子」之一,常年遊玩於才子佳人、風流墨客、三教九流之間,對政治則索然無趣。因袁世凱家教極嚴,克文在外的一些韻事不敢讓父知道。有一次,克文向父請安,不小心懷揣一張相片落在地上。袁世凱問之,克文急切道:「我發現一女子,相貌秀麗端莊,想獻於父親大人。」袁世凱看過相片後,甚是滿意,遂納其為六姨太。其實,那位女子本是克文情人,急切之下送給了父親。不知克文此後見到六姨太是怎樣心情,是否舊情仍在。但如此捨己為父,亦算得上人世楷模了。當真是:生子當如孫仲謀,孝子莫過袁克文。

妻妾眾多,自是免不了爭風吃醋、說長論短之事。但袁深得進退有度、雨露均沾之道,諾大個家庭經營的和風細雨、互敬互愛,也著實不易。

除此之外,袁世凱共有十七個兒子、十五個女兒,二十二位孫子、二十五位孫女。人生能享此天倫之樂,自是人生贏家,又復何求!

但袁世凱是何等人物,怎能甘居田野,平淡餘生。幼年時期的袁世凱曾制聯:「大野龍方蟄,中原鹿正肥」,初顯其志。青年時期的袁亦發「大丈夫當效命疆場,安內攘外,豈能齷齪,久困筆硯間,自誤光陰也」之豪言。中年時期的袁世凱,投筆從戎,跟隨部隊前去朝鮮平叛。當下身先士卒,衝殺在前,擊斃叛亂首領,使得叛亂很快平息。領兵吳長慶親自為他寫戰功:「治軍嚴肅,調度有方,爭先攻剿,尤為奮勇。」之後,因「小站練兵」頗受軍機大臣李鴻章注目賞識,又經榮祿提拔,擴練 「新建陸軍」。維新事變中,原屬革新派陣營,但自知革新派難與慈禧太后抗衡,關鍵時審時度勢,抽身反向,方得保全,還成為慈禧太后倚靠的親信重臣。在操練陸軍之時,袁培植軍中一杆親信,如徐世昌、段祺瑞、馮國璋等,如今都是大清當下之軍政要人。你想,袁世凱正處胸藏錦繡、大志未酬之際,怎甘長久閒居。

空閒之餘,袁世凱曾作詩一首:

百年心事總悠悠, 壯志當時苦未酬。

野老胸中負兵甲, 釣翁眼底小王侯。

思量天下無磐石, 嘆息神州變缺甌。

散發天涯從此去, 煙蓑雨笠一漁舟。

詩中盡顯其夕陽老牛、伏驥千里之志。確如是,如今的袁世凱每天都在等待機會。對當前局勢,他自是瞭如指掌:

南方革命軍貌似強大,但派別林立,矛盾頗多,又缺乏物資,經過談判,尚可與之。而清廷權貴們尚看不清局勢:攝政王載灃妒賢嫉能,志大才疏,難有作為;慶親王奕劻少膽略而貪鄙,沒有處理危機、奠安大局的能力;隆裕太后性格寬厚,能納良言,但極少參政。況女流之輩,經驗不足,尚欠決斷之魄;朝廷內遺老遺少們,多胸無一計而又頑固自封,斷難放棄其榮華。

袁深知:在當前革命大潮洶湧之下,皇權已斷不可存,此乃大勢所趨。若南北定要爭執高下,則必生靈塗炭,於國不利,也於王室不利,更對他袁世凱不利。而保留清室而行君主立憲之政,似最為有利。

武昌暴動的第二天,正值袁世凱生日,不少清廷重臣前來為其祝壽。其中前來的楊度提及未來國家政體,直言中國最適合君主立憲制:中國實行了兩千年的帝制,忠君思想以及宗族意識、強權意識、唯上意識等根深蒂固。不僅普通民眾缺乏民主意識,上層社會同樣如此,就是那些革命者,也難知民主之根本。楊度斷言:若實行共和制,中國將會發生割據、戰亂和獨裁。

楊度之言果然不虛。到後來,中國還是實行了共和制。後來的北洋政府像走馬燈似的,你方唱罷我登場,施計連連,你爭我奪,戰火頻仍。此是後話,暫且不提。

袁世凱對楊度之言非常贊同,君主立憲之路也是其孜孜追求的東西。其實,百日維新後,慈禧太后已經答應諸大臣君主立憲之提議,並制定《欽定憲法大綱》予以頒布。當時的老佛爺對袁世凱非常信任,囑其忠於朝廷、完成君主立憲之大事。無奈老佛爺駕崩,朝廷權力中心發生偏移,立憲計劃遂擱置。想起當年老佛爺的囑託,袁世凱不由傷感落淚:沒有大清就沒有我袁世凱今天的榮耀,本人定當忠於大清,竭盡全力維護大清之榮光。

此時的袁世凱,忽接清廷命其南下督軍之旨。心中不由暗笑:真是忠臣難做,沒事攆回老家,有事封官回朝,早知今日,何必當初呢!但看到朝廷對自己湖廣總督的任命,袁更覺好笑:朝廷對當前局勢仍未得其要領。如此隔靴搔癢之舉,怎能解決當前之危機。但食君之祿,擔君之憂,既已接到任命,袁還是立即動身南下。

段祺瑞、馮國璋迎來老上司袁世凱,自是心中興奮。當即朝廷軍士氣大漲,即刻向南軍發動進攻。十日後竟把革命軍逐出漢陽、漢口,只剩武昌未被攻取。但此時的袁世凱卻露詭異之相:下令停止進攻。

隆裕太后、載灃等聽到前線捷報而正自高興,卻又聽到停止進攻的消息。急電訊袁世凱,並督促其立即進京覲見。袁當即回電:軍隊缺乏物資暫停進攻,自己足疾未癒難以進京。後朝廷幾次催促,袁均未置可否。其心中一定在想:給個總督就想讓我賣命,想得美!打仗容易,而且還能打勝,但我不打了!

此時的朝廷當局,才真正看出端倪:袁世凱在要挾。但用人之際,也只能遷就於他。當即派袁世凱的親信阮忠樞持詔前往勸說。袁世凱則藉機提出建議:

請授予獨立指揮權;募集一支自已指揮的軍隊;調集一批將領;軍咨府、陸軍部「不可遙為牽制」;設軍務處為中央統一機關;實行內閣總理制;要軍餉一千三百萬兩白銀;赦免革命黨。朝廷立即同意袁世凱建議。

1911年11月1日,隆裕太后召開御前會議,宣布解散皇族內閣,停止載灃攝政王之職,由隆裕太后直接垂簾聽政。同時下旨:「袁世凱授內閣總理大臣,所有派赴湖北陸海各軍及長江水師皆歸袁節制調遣」。

袁即得所願,即刻進京見駕。在養心殿和太后進行長談,把當下形勢一一告稟,並提出:皇權已斷難為,但將竭力促成君主立憲之實行。太后言道:「餘一切不能深知,以後專任於爾。」幾天後的會議,袁又向太后提出建議:載濤作為軍事主官,應南下督軍,以提兵將之士氣。想那載濤雖掌軍權,但資歷尚淺,胸無大謀,哪能指揮得段祺瑞、馮國璋、徐樹錚等軍事要員,當即主動交出軍權。

至此,袁世凱重掌兵權。

然而形勢有些不妙。11月8日,得同盟會之助,新軍第九鎮統制徐紹楨,於南京城宣布起義。12月2日,聯軍一舉攻佔南京城。至此,長江以南全部為革命軍據有。而山西、山東、東北等地亦現獨立之象。幸而有袁世凱坐鎮督軍,清軍士氣尚存,戰爭出現南北對峙狀態。

12月18日,袁世凱派出代表唐紹儀和南方代表伍廷芳開始和談,和談的基礎則是「君主立憲」。袁亦公開表示:「我袁家世受國恩,不幸局勢如此,更當捐軀圖報,只有為此君憲到底,不知其他」。由此可見,在袁世凱心目中,君主立憲制是堅決要實現的。

但君主立憲只是清廷政府、袁世凱等大臣們的一廂情願。前面講過,孫中山的重要革命思想既是「驅除韃虜,恢復中華」,十幾次的革命起義就是為了推翻滿清政府,建立歐美式的的民主國家。如今起義軍勢頭正盛,南方各省已群起響應,怎能允許「韃虜」繼續統治中華民族。況且,孫已啟程回國,黃興、宋教仁等正在翹首以盼,等待他主持大局。

可以說,孫中山回國,對本已苟延殘喘的清廷政府會產生重大打擊,亦使中國的「君主立憲制」改革變得不可能。

正是:

革命驟起多驚魂 世凱出山保乾坤

哪知天公不作美 歸國先驅第一人

如是曰: 古語講「天時、地利、人和」。如今的大清天出異象、災禍降臨,是不佔天時;不僅失去南方,東北、山東、山西亦現獨立傾向,失去地利;民怨沸騰、革命之聲此起彼伏,失去人和。有此三種,安得不敗?天運如此,非人力可為!#

(未完待續)

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores