曾經擔任生命教育工作多年的鍾慧沁(Edith)在台南創辦文藝小店「蝸篆居」,用自己擅長的廚藝烹出香港味道的私房菜與客人共享。但這不僅僅是一間滿足味蕾的餐廳,她更希望透過定期舉辦的文藝活動,透過文化和正能量的交流,吸引志同道合者關注社會發展議題,支持土地正義,且以實際行動推動永續發展的本地農業,將健康的理念傳播開來。

鳥語花香的大嶼山梅窩,綠樹成蔭,行走在鄉間小路上,聆聽汩汩流水從橋間流過的聲音,欣賞在路邊悠然吃草的黃牛,自然淳樸的氣息迎面而來。因熱愛自然而居住梅窩的鍾慧沁,卻在今年選擇了離開這片她深愛的土地,正式移民台灣開始了她的新生活,將香港的味道帶到台灣,更將那顆關注社會民生的心在台灣播種,盼透過獨自經營的小店「蝸篆居」,將好能量散播出去。她為甚麼移民台灣?勇於實踐夢想的她背後又有甚麼故事?

那瑪夏山區生死體驗 促夢想啟航

二零一六年九月的中秋節,慧沁休假,到訪台灣高雄那瑪夏山區,起飛前聽聞颱風「莫蘭蒂」吹襲台灣南部的消息,那瑪夏被封山。她到達台灣後已經解封,但她在山上安頓好不久,另外一個颱風「梅姬」吹襲的消息傳來,原住民好心提醒,萬一要半夜撤離,會通知她。離開那瑪夏前,她到附近小林村紀念公園走了一圈,這是零九年八月「莫拉克」風災(被稱為「八八風災」)吹襲中在一夜之間被掩埋的村落,此公園紀念遭土石掩埋的四百六十二位小林村村民。望著那一個個遇難者的名字,回想起自己的一段往事:九五年香港島南區深灣山泥傾瀉,她爸爸與友人合資的廠房也是一夜之間被毀,訴訟十年未果。這一幕幕都讓慧沁感受到生命的無常。

慧沁從事生命教育出版工作十幾年,對生與死的議題並不陌生,但二零一六的台灣之行,讓她從另一個角度思考生命:「死亡對我來說不可怕,但是死得值不值是重要的,生命本身是苦的,苦得值不值得是重要的。如果我生命是這樣長,還有甚麼是我想做而沒有做的呢?」慧沁思索著,回港後開始為自己心中未完成的夢想啟動了策劃。

移居台做廚娘 精選台作物港調料

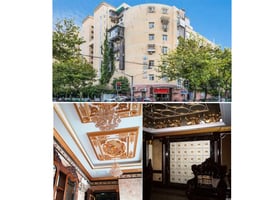

開一間私房菜餐廳,分享健康食材,與一班志同道合的朋友探討喜歡的書籍、電影、社會議題,擦出新的思想火花,是慧沁嚮往的生活方式之一。面對香港高昂的租金,她認為台灣更適合實現自己夢想中的生活,自二零一六年十二月起,她就開始尋找在台的定居地點,並著手準備移民手續。一年後,她在台南市區找到了心儀的店面,那是一幢很典雅的透天厝,下層可以做餐廳,上層則設舒適的文藝空間,以舉辦各類文化活動。

慧沁稱自己在台做「廚娘」,將文藝小店取名「蝸篆居」,取宋代毛滂的詞「泥銀四壁盤蝸篆,明月一庭秋滿院」之意境,寓意「將食材熬煮化成好能量再轉出給客人,也將外界的好的能量引進食材一併烹調」。餐廳的每一樣食材都精挑細選,使用台灣本地有機農產品及香港特有的本土調料。慧沁希望帶給客人最獨特、優質的飲食體驗,更希望透過這頓飯,令客人品嚐到本地農產品的味道,支持農業永續發展。

對品質要求頗高的慧沁也不惜工本裝修店舖,創立自己的品牌,無論從店舖裝潢、佈置與設計都頗費心思,以綠色及白色為主調,木製的檯凳,乾淨整潔的開放式廚房,茶具上繪有自創品牌logo(商標)。令人印象深刻的是餐廳掛有一個黃色的橫幅,上書「沒有人是局外人」。這句簡單的話,正是她的心聲,背後亦隱藏著她創辦「蝸篆居」的原因。

開創文化空間 吸引志同道合者

在港從事出版及生死教育行業大半生的慧沁,在工作之餘也持續關注香港人權、政治、社會議題。曾經在雨傘運動期間在金鐘前線表達自己的意見,也曾加入「守護大嶼聯盟」,假日期間會在社區帶領導賞團推動大嶼山的保育行動。香港日益惡劣的政治環境令她感到疲憊,但她並不灰心,相信能盡自己的綿薄之力發聲:「今日香港,明日台灣,我分享這個理念出去,做一個撒種的人,能種多少是多少。開這間舖,想透過自己的手藝,去支持土地正義這個概念。」

慧沁不是為了逃避政治而來到台灣,她清楚地知道,台灣面對的紛爭遠比香港複雜,而她相信香港對於台灣只是中共「統戰」的一個樣板,想以如今香港的情況告訴台灣人「一國兩制」的「成功」,更透過各種利益誘惑吸收不同界別的人。她希望能透過在「蝸篆居」未來舉辦一系列的活動中探討社會議題,與更多的有心人深入交流。明年一月,她計劃舉辦電影《十年》的放映會,並邀請嘉賓進行映後談,探討今日香港和明日台灣的議題。

自九月開業至今,「蝸篆居」每月都舉辦一場電影放映會,慧沁談及其實每次辦放映會參與者支付的費用暫時還無法令她收支平衡,還會虧本,但是她並不後悔:「可能有些人對我的私房菜不感興趣,那麼就以另一種方式結緣,我提供這個空間舉辦放映會,雖然虧少少錢,我就當是透過活動認識一班朋友。」

慧沁分享:「我以前做生命教育的出版,是撒種工作,你不知道種子在一個人心目中幾時發芽,幾時成長,變得有影響力。來到這裏,不要說裝修回本,我所有將來用來退休的錢都投進來了,心態就是活好當下。我可以和我身邊的人分享的內容,我盡力去做了。將來的憂慮留給將來。」

人情味濃 台南梅窩兩地一樣情

來到台南,慧沁表示有些許不習慣,一向住在香港郊區的她第一次居住在鬧市區,交通雜音及廟會的鑼鼓聲讓一向習慣雀鳥蟲鳴聲的她感到無奈,身體近期也出現了警告信號,耳膜內壓不平衡,甚至出現左耳短暫失聰的情況,肩頸亦不適,夜晚甚至會因抽筋痛醒。由於身體問題,她無法持續多日工作,目前「蝸篆居」只能維持周五至周一共四日的營業時間,並根據實際情況不定期調休。

在店休期間,慧沁十分感激鄰居的熱心幫忙,無私幫她收取信件。甚至鄰居還會主動用台語向客人推薦她的餐廳,詳細介紹她做的私房菜,甚至令客人誤以為餐廳也是他們家開的。慧沁曾問鄰居為甚麼那麼認真推介自己的餐廳,鄰居說:「你一個女孩來台灣,煮東西是真心的,看得出的,當然要大力介紹,要不別人怎麼識貨?」這番話令慧沁感動不已。

在民權路三段的生活,街坊之間的互信互助也令她想起了在梅窩生活的日子:「街坊們都很熱情,他們家人出去捉的魚啊、蟹啊,路過也都會分給我,很友善。我想起當時在梅窩也是這樣,鄰里之間關係很近,在街市買東西甚至可以賒賬,兩個地方的人情味都很濃。」

*********

2019年的腳步將至,慧沁的新年願望除了自己與家人身心健康外,還希望「蝸篆居」在新的一年能撐得住,讓更多有心人看見她的真心真意,透過她的小店與更多有心人連結,為台灣為香港的人權社會、未來的自由而努力。◇

------------------

📰支持大紀元,購買日報:

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column