與移民台灣的港人Gugina傾談,她開門見山地說:「我跟丈夫在台灣開茶餐廳,最大的心願就是將最正宗的港式味道帶給台灣人。」自2016年移民至今,他們先後在嘉義、台北居住,如今在台北西門町開餐廳「沙田冰室」,延續在嘉義開店時的理念,希望這裏是港人休憩的心靈驛站,也是讓台灣人體驗香港文化和美食的休閒空間。

步入西門町武昌街巷弄的沙田冰室,在門口就看到仿霓虹燈設計的一個招牌「香港人主理的茶餐廳」,小店的標誌是獅子山下的一杯奶茶。取名「沙田冰室」,是因為店主夫妻來自香港沙田,如今把兩人的回憶和收藏品帶到台灣,也是紓緩他們的思鄉之情。

環顧四周,小店每一個細微之處都散發著香港的氣息,恍如走入時光隧道,從獅子山下打拼的年代一直走到當下這一刻,透過一張張相片和一個個模型展現出來。每張桌子的檯號,正是一個個以手寫小巴牌呈現的本港地名,每天在店舖忙碌時看著檯號,就好像在香港的街道間穿梭。Gugina輕輕嘆了口氣,「我覺得,我們這一代人,以及現今的一批青少年,應該是最後一代屬於香港文化的香港人了,未來的小朋友們成長的環境,也不再是我們當年的教育了。」話鋒一轉,她又覺得還有希望:「我們離開香港的人,也應該要堅持,把香港的味道帶出來。」

學習港式奶茶工藝 開冰室與台灣客人分享

談及選擇移民台灣的原因,Gugina和丈夫Virgil都認為移民台灣門檻較低,那裏的天氣、生活環境比較適合長輩,攜帶父母移民,也要為他們著想。兩人過去從事文職、設計的工作,做與出版、編輯相關的事業,移民台灣後需要重新考慮謀生技能和發展方向。Gugina坦言:「我們來之前也考慮過開餐廳,我們是香港人,在台灣賣香港的食物也合情合理,主要我們自己也想吃,我們也知道甚麼的味道才是最正宗的。」

過去到外地旅行,夫妻二人都喜歡走訪不同地區的港式餐廳試食,在台灣生活的日子,他們也發現很多打著「港式茶餐廳」招牌的台灣餐廳,已經當地化了,很多的美食不再是地道的港式滋味。Gugina說:「我們不想隨隨便便做一些食物,上網自學一下,就跟客人宣傳是『正宗港味』,而是真的要研究過、做出來過了我們自己這一關的,才會推出市場。」

在籌備開餐廳前,Virgil和Gugina特別回港跟有近三十年港式奶茶製作經驗的陳子平師傅拜師,學習奶茶工藝。在香港學師的過程中,他們也因而結識到一班對港式美食充滿熱忱的朋友,離港後籌備開餐廳的過程中,彼此有不少支持。「做地道的港式奶茶最重要的是茶葉,師兄弟都建立起了一個很好的網絡,當我們需要時,他們都願意第一時間幫忙,我們的茶葉是由香港帶來的。」Gugina認為自家製的奶茶是小店的招牌,如今也在餐廳推出自家品牌的樽仔奶茶。在台經營餐廳兩年,客人對奶茶的評價都不錯。雖然台式奶茶是台灣人日常生活不可分離的一部份,偶爾到港式餐廳嚐嚐鮮,當地人同樣願意支持。談及奶茶製作的心得,她相信一切都沒有捷徑:「都是一路做一路學,不斷練習再進步。」

堅持「港味」不容易 台港飲食習慣大不同

理想和現實總有一些差距,夫妻二人在嘉義開餐廳「小鴻茶座」時,最初的菜式和飲品都依據香港典型茶餐廳設計。Gugina分享:「我們在嘉義開店,是住所附近唯一的一家港式餐廳。那裏的香港人很少,來幫襯的都是台灣人,在和他們打交道時,我們也體會到了兩地飲食文化的差異。」

她舉例,他們曾經嘗試過在店裏賣港式咖啡,但幾乎沒有當地人能夠接受港式咖啡的味道。她介紹港式咖啡的製作方法:「港式咖啡的製作方法類似做絲襪奶茶,要『撞啡』,即是將咖啡粉倒入茶袋,加熱水提煉出咖啡液,再搖動『撞啡』。我們的咖啡是要放在爐上煮的,味道和一般西式咖啡不同。」Gugina觀察到,嘉義人對港式咖啡普遍沒有概念,他們印象中的咖啡以美式咖啡為主,不習慣喝港式咖啡。但令他們比較欣慰的是,咖啡加奶茶組合成的港式飲品——鴛鴦,在台灣受到歡迎。「可能是鴛鴦的味道沒有那麼苦,味道比較獨特,所以我們的菜單上繼續保留著鴛鴦。」

Virgil和Gugina接獲了太多對咖啡的不滿反饋,無論他們怎樣解釋港式咖啡的做法和口味,都無法說服當地人對咖啡的固有概念,經過商量,兩人決定將咖啡下架。Gugina說:「這就是飲食習慣的差異,我們也不希望因為客人不接受而改變港式咖啡的做法,只能下架了。」

經營碟頭飯的過程,也讓他們看到了地方飲食文化的差異。台灣的便當有多項配菜,習慣是分開盛載,但香港的碟頭飯一般是飯和菜在同一個盤中盛載,搭配的方式不同,而且香港本地的碟頭飯一般配搭油菜,肉多菜少。曾經有客人點餐,送上餐點後第一句話就是:「為甚麼沒有菜?」令Gugina哭笑不得:「這就是正宗港式的做法呀!」為了不讓台灣的客人失望,他們決定在碟頭飯的配搭中增加沙律,看起來像一個套餐,有配菜,但擺盤方式不變:「我們並不想改變碟頭飯的擺盤,改變了擺盤方式,就不再是碟頭飯了。」

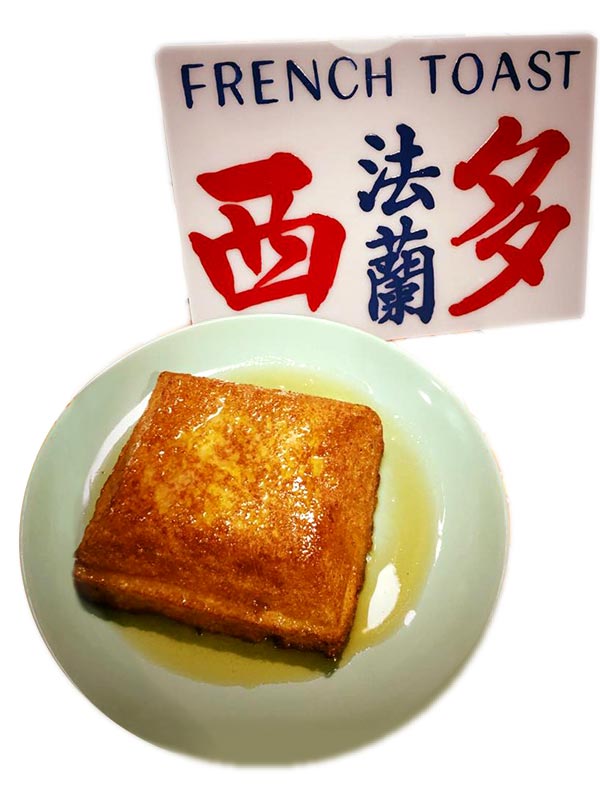

Virgil和Gugina離開嘉義,搬到台北居住後,餐廳也隨之搬遷,來到台北更名「沙田冰室」重新起步,如今的餐牌主要保留受歡迎的幾道菜式和飲品,如西多士、沙茶牛肉出前一丁、奶茶、檸茶等等,有了第一次開店的經驗,兩人取中保留台灣人可以接受的港式美食,並堅持製作正宗的港式滋味。

將香港記憶帶來台灣 與客人共享

曾經是設計師的Gugina愛儲舊物,如今開店正是展示她收藏品的好機會。很多客人喜歡在店門口擺放可樂櫃的位置「打卡」,這一櫃的可樂樽,有鐵罐、玻璃瓶,來自世界各地。店舖中的另一側牆面,整整齊齊排列著兩排黑膠唱片,都是八、九十年代流行的香港明星歌手出的唱片,如梅豔芳、徐小鳳、張國榮、Beyond等等。Gugina分享:「現在30、40歲的台灣人,可能都有記憶,這些都是陪著他們成長的香港明星,香港的電影、電視劇、流行曲,他們都會有共鳴。」她很喜歡的另一個布景,則是維港風光的相片為背景,前面擺放著尖沙咀鐘樓和各類交通工具模型。「每天看著這些場景,就感覺自己不曾離開。」

有時候,到訪小店的全是香港人,整個餐廳的人都在說粵語,更讓Gugina感受深刻:「好像回到家一樣!」當然她亦十分歡迎台灣人前來,感受香港的文化:「可以在這裏了解到更多昔日和現今的香港故事,特別是現在疫情期間,兩地還不能通關,去不到香港的台灣人,可以來這裏坐坐。」

*********

問及移民的日子是否如願,Gugina回應:「當然一切都要重新適應,每個地方都有它的文化,也要學會包容這裏的文化,你去英國、台灣,各地都有他們不同的特色,跳出在香港的舒適圈,重新開始,都是要講求平衡,大家要慢慢互相了解,互相認識,畢竟旅行和移民是兩回事。」能夠在台灣找到一個展示香港本土文化的地方,她仍感到幸運,希望未來亦有人欣賞,繼續把香港的故事講下去。◇

------------------

📰支持大紀元,購買日報:

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG:

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄:

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column