第六代山頂纜車27日正式啟用,吸引逾百名市民中環纜車總站外等候乘搭頭班車,有排頭位的市民於早上7時半到場。

纜車站職員在27日早上10時40分起,陸續給市民進站購票。乘客前往擴建後的纜車月台候車,秩序大致良好。首班車於早上11時16分開出,車上不少乘客都心情興奮,在纜車軌旁亦有不少市民圍觀拍照。

排頭位的蔡先生早上7時30分已到場輪候,未上車便已很興奮地表示,最期待新車的天窗設計,又希望能坐在車頭位置拍片,見證首班車開出。他在上車後形容車內光猛,通風還好。蔡先生乘搭首班車後,向記者形容這趟旅程「真係好正」。對於纜車加票價,他覺得乘搭纜車比巴士快很多,更可看到維港景色。雖然加價後乘搭次數可能會減少,但他認為新纜車啟用仍值得乘搭,「開幕初期都會有優惠,就趁呢段時間搭多啲」。

曾先生早上11時許從九龍灣過海乘搭新纜車,對新纜車感到新奇,認為車廂較上一代纜車寬闊,整體乘搭感覺不俗。雖然車內沒有冷氣,但當日有涼風,車廂內的溫度不算太高。對於纜車加價,他表示,理解纜車翻新工程龐大,纜車公司要平衡營運成本。曾先生說,由於不時會有外國親戚和朋友來港,即使日後加價,他仍會帶親朋乘纜車,體驗香港的特色,「加價後都值得嗰個票價」。

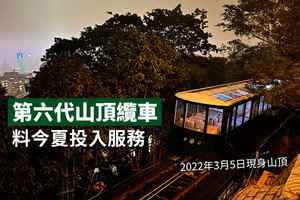

新一代纜車由瑞士製造,承載現代經典設計概念,車身選身用了標誌性綠色,以向早期第3及4代的纜車致敬。新車可載210人,載客量提升了75%,地板採用波浪原型設計,以增加乘客站立時的安全;新車車窗比以前大三成,車頂設有天窗,又設有22個向下山前向座位,讓不想坐「倒頭車」的乘客下山時,也能遠眺望維港景色。纜車上又增設4個輪椅和4個嬰兒車車位,以方便傷健人士及家長。

以往每逢繁忙時段,位於中環的纜車總站都會擠迫得水洩不通,總站擴建後的容納人數由420人升至1,300人,候車時間大減逾七成。另外,總站由入口到月台不設梯級,月台和車廂的地台亦高度一致。

山頂纜車將於今年10月31日起加票價,成人單程車票升至62元,來回票升至88元,分別升67.6%及69.2%;長者及小童票價方面,單程由14元加至31元,來回由23元升至44元,升幅分別逾一倍及九成一。

山頂纜車早於2018年底分兩階進行段提升工程,去年6月底起展開第二階段工程,包括更換動力、控制及訊號系統、纜索、軌道,以及翻新中環和山頂纜車總站,以配合載客量更大的新纜車,翻查資料,整項工程原預計共耗資6.84億元,原預計於去年黃曆新年前完工。◇

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores