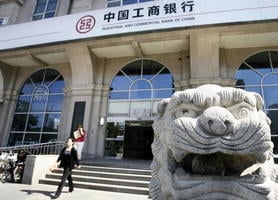

中國工商銀行等六大國有銀行近日相繼發布2025年一季度報告。報告顯示,受經濟下行壓力、淨息差持續收窄等多重因素影響,六大行整體業績表現不佳,營收與淨利潤雙雙下滑。

有專家表示,中國銀行業利潤下滑的背後,是與當前中國經濟整體疲弱密切相關,而美中關稅戰是主要推手之一。也有分析認為,此輪中國銀行利潤下滑是中國經濟結構性問題的集中體現。

六大行今年首季業績承壓 營收利潤雙降

根據一季報數據,工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、郵儲銀行共實現營收約9,102億元(人民幣,下同),同比下降139億元,降幅約1.5%;歸母淨利潤合計3,444.2億元,同比減少73.39億元,降幅約2%。其中,四家銀行營收呈負增長。工商銀行雖為唯一單季營收超2,000億元的銀行,但同比下滑3.2%;建設銀行營收降幅更為明顯。

在盈利方面,工商銀行和建設銀行單季歸母淨利潤同比降幅均接近4%,較2024年一季度降幅進一步擴大。中國銀行和郵儲銀行淨利潤分別同比下滑2.9%和2.62%。

台灣總體經濟學家吳嘉隆在接受《大紀元》採訪時分析,中國國有銀行業績普遍惡化反映了中國經濟深陷衰退的嚴峻形勢。

六大行淨息差全線下降 個貸增長乏力

《第一財經》綜合機構分析,一季度銀行業績承壓的因素主要包括:貸款重定價加劇淨息差下行壓力、資產擴張節奏放緩、所得稅率提升、撥備反哺支撐減弱以及非息收入波動加大。

淨息差是衡量銀行盈利能力的重要指標。2025年一季度,六大行淨息差全線下降,且均已跌至1.8%以下,郵儲銀行以1.71%位居最高,交通銀行則低至1.23%。

從貸款投放結構看,對公貸款仍是六大行信貸擴張的主要支撐,一季度增速均保持在5%以上。然而,個人貸款增長乏力。個貸增速低迷反映出居民消費需求疲弱,與當前經濟下行背景相呼應。

近年來,中國部份國有銀行對存戶提現額度實施嚴格限制,引發社會廣泛關注和存戶強烈不滿。此舉不僅給存戶日常生活帶來不便,也加劇了公眾對銀行流動性狀況的擔憂,存戶們質疑銀行內部是否存在資金鏈緊張或風險管理失當問題。

專家分析,提現限制可能與銀行應對不良貸款上升、流動性壓力加大的策略有關,但頻繁的限制措施無疑損害了公眾對銀行業的信任。

專家:銀行業績下滑背後是中國經濟結構性問題

台灣財經專家黃世聰則認為,此輪中國銀行利潤下滑的主要原因是中國經濟結構性問題的集中體現。當前,中國正處於減息周期,房地產市場持續走低,導致銀行淨息差大幅收窄,進而影響整體獲利能力。

吳嘉隆也表示,中國經濟當前面臨多重壓力:出口受限、房地產危機未解、地方財政吃緊、失業率上升,以及資本持續外流等,這些問題彼此交織,加劇經濟下行風險。

「銀行利潤下滑正是這些深層危機的直接反映,也預示著未來整體經濟形勢可能進一步惡化。」

黃世聰告訴《大紀元》,當前中國的銀行業績下滑主要仍屬國內因素所致,關稅戰的影響可能會在今年第二季度更為顯著。他建議繼續關注二季度數據,尤其是銀行利潤變化,以進一步判斷貿易戰對中國經濟的實質性衝擊。

分析:關稅戰是中國銀行業績下滑的主要推手之一

近期,美中關稅戰持續升級,關稅衝突對中國的經濟和就業穩定構成嚴重威脅,中國出口訂單大幅下滑。

最新經濟數據顯示,中國工廠活動降至一年多來最低水平。生產停滯的局面正在加劇,數以萬計的就業崗位面臨風險。儘管如此,中共當局被指刻意掩蓋經濟受創的嚴重程度。

吳嘉隆認為,中國銀行業利潤下滑與當前中國經濟整體疲弱密切相關,而美中之間持續的關稅戰也是主要推手之一。

他進一步表示,美國對中國商品大規模加徵關稅,嚴重壓縮了中國的出口市場。原本依賴美國的出口訂單大量減少,中國企業失去了重要的外銷渠道。

吳嘉隆說,在外銷訂單萎縮、產能無處安放的背景下,中國經濟陷入衰退已是不爭的事實。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores