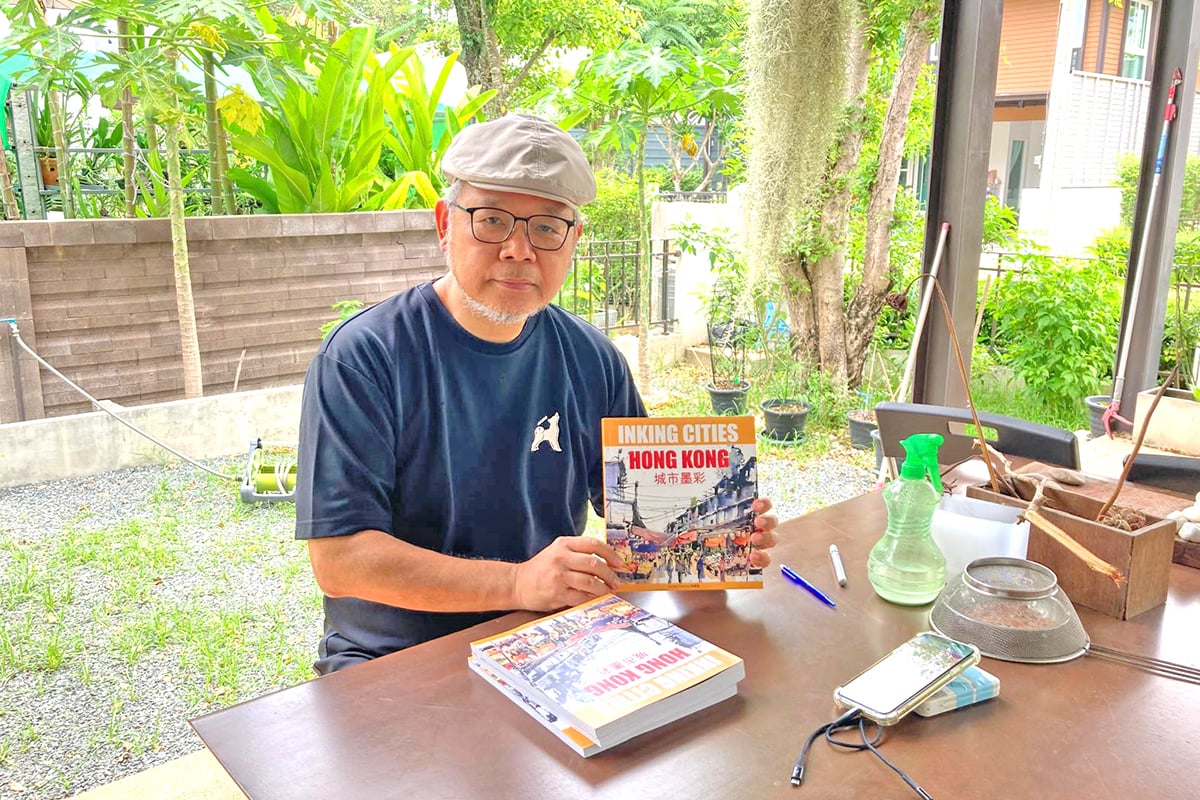

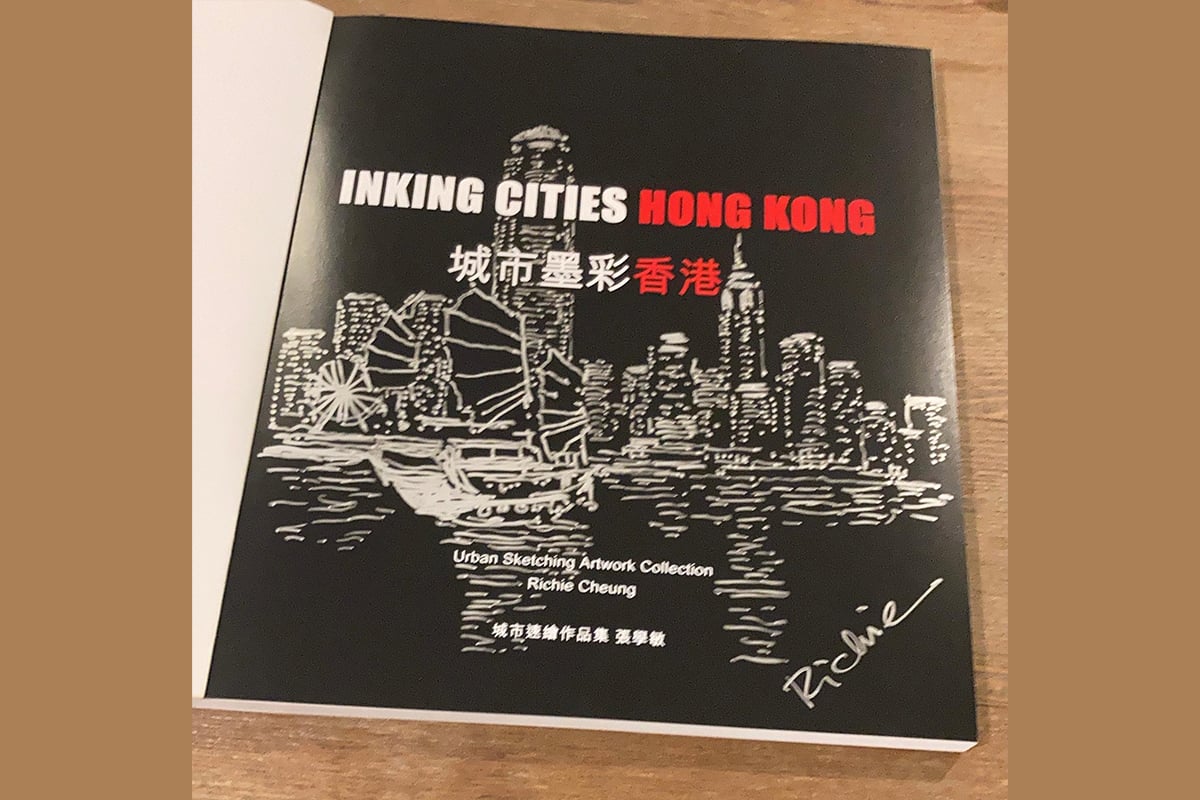

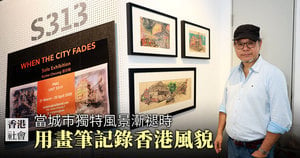

在這個城市以光速改變的年代,仍有人願意選擇停下來,用畫筆捕捉那些即將消失的風景。張學敏(Richie)正是這樣一位用心感受香港脈搏的速寫畫家。他的首部作品集《城市墨彩》(Inking Cities Hong Kong),由香港老牌出版社陳湘記圖書有限公司出版,以水墨速寫記錄民俗節慶、舊區村落,和那些細膩的人情故事,為消逝中的香港人事物留下寶貴的記錄。

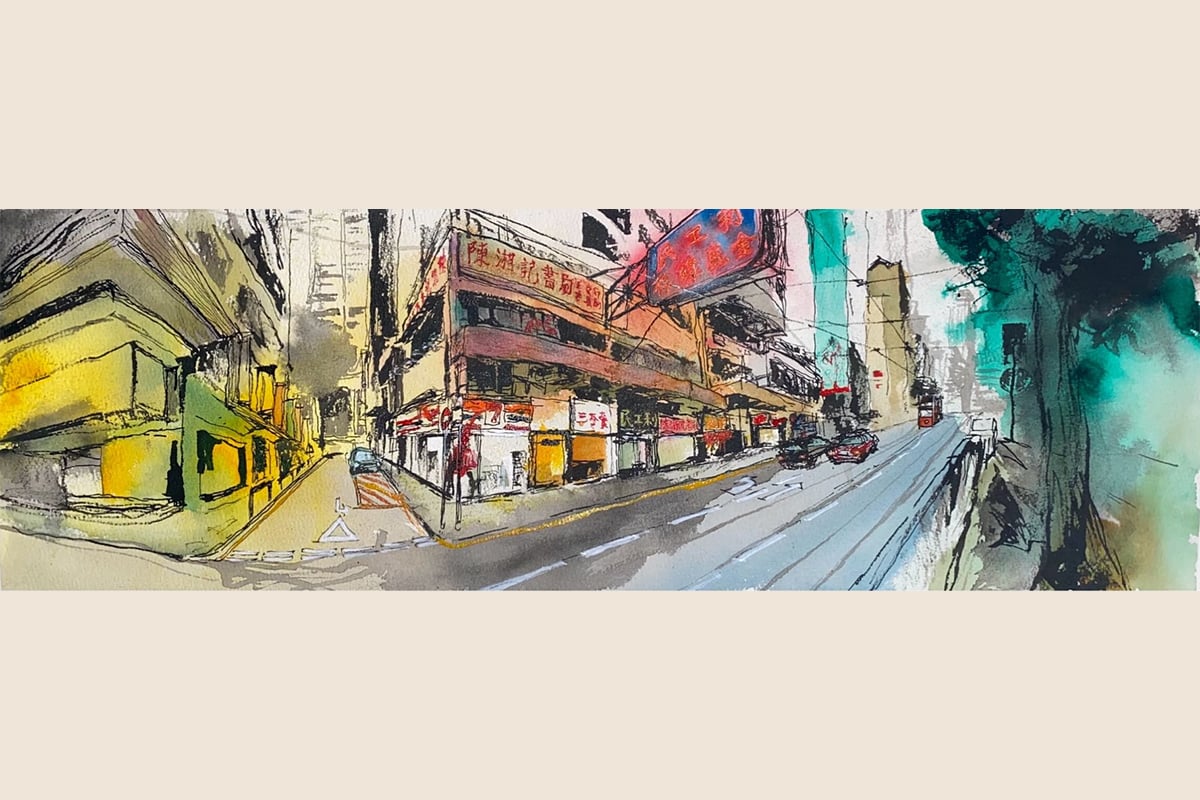

自2018年起,城市寫生成為張學敏的新愛好,他成為寫生團體「畫下嘢」的核心成員,「一到週末,我就提起畫具出發,畫得越多越好。」每逢空閒時間,他就帶上畫具在街頭巷尾作畫,足跡踏遍香港十八區,不僅走過了熱鬧的節慶現場,也來到城市中那些即將消失的角落——鐵皮屋、舊村落,以及瀕臨拆卸的社區。這樣的堅持,不單累積了豐富的作品,也讓他走進了許多平時難以接觸的村落與社群。

街頭巷尾作畫 難忘人情味

「拍照只是定格,畫畫則是將感受一併放進去。」張學敏說。他習慣靜靜坐在街頭,不急著畫,而是先用心去感受──光影的變化、空氣的味道、街坊的交談聲……然後才讓筆觸在紙上流動。

翻閱《城市墨彩》,彷彿與張學敏一起走入手繪現場,在他的筆下,每一幅畫作都隱藏著一段難忘的小故事。每一次現場作畫,都伴隨著獨特的記憶——有熱情款待的街坊、主動攀談的路人、默默送來桌椅的好心人,也有人細訴街坊的辛酸故事,甚至有人半認真地向他要求「付肖像權費」。這些點點滴滴,都成為他筆下畫作無可取代的情感底色。

有一次,他來到油麻地吳松街寫生,在熟食市場內的蓮成發吃過一碟美味的雞絲雙面黃,準備開始畫畫時,老闆江先生竟然搬來檯凳,送上一瓶水,還堅持不收飯錢。張學敏說:「江先生瘦瘦的、很勤奮又常帶笑容,不怕吃虧,對人很好。從此我和太太就成為這裏的常客,然而在付款上,基本上我和江先生都是各有堅持:我多付,而他少收。」這份因寫生而結下的緣份,即使多年後回想,仍覺溫暖。

畫筆記錄式微行業與工藝

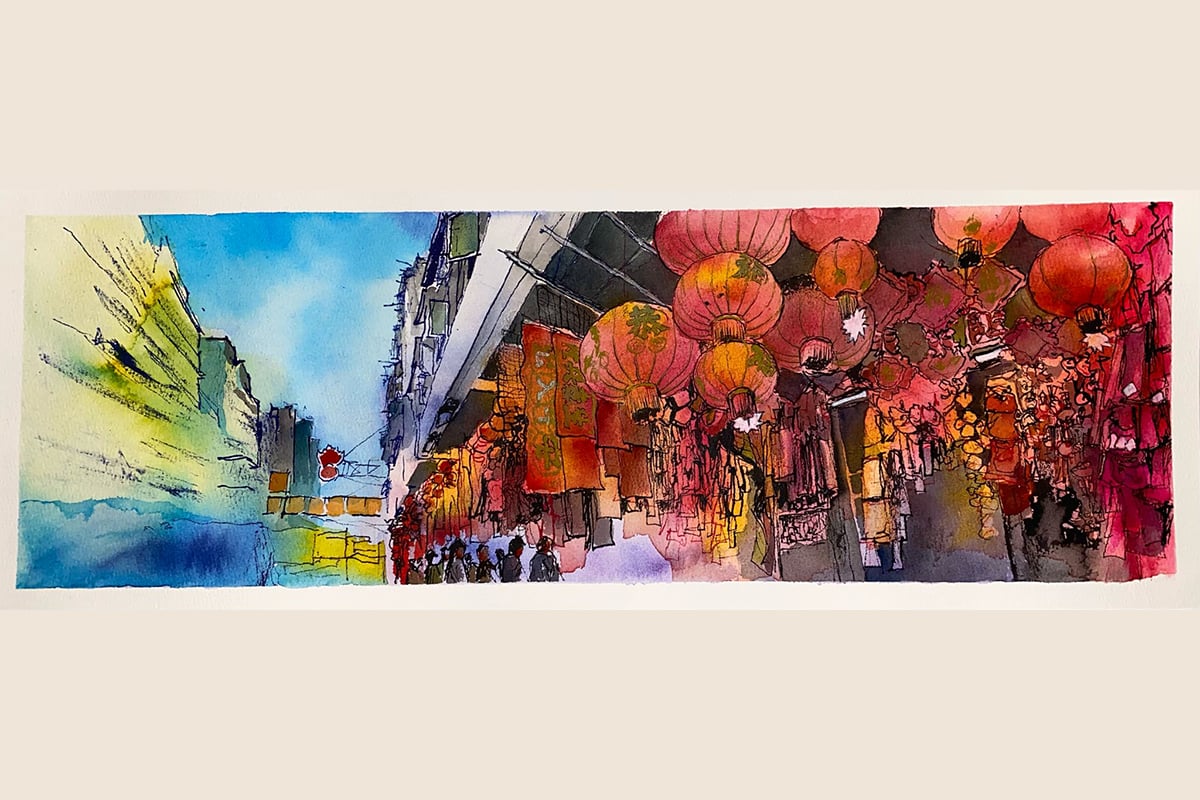

在張學敏眼中,香港的寫生地點無處不在,街頭巷尾皆藏驚喜。「我最喜歡的一張畫是深水埗的福榮街,這條隨著節慶變身的玩具街,新年時紅噹噹一片,中秋節時,掛滿各種燈籠和玩具。」福榮街的活力與轉變,正好呼應了香港這座城市的多變與生機。

在北角七姊妹道後街的平價米行,仍有散裝米出售,老闆娘低頭忙碌;在灣仔大王西街的小型五金維修鋪,保留著少有的工匠鐵器鑄造機。來到香港仔,「全記船排廠專門修理舢舨和小船,走進那裡,腳下是濕漉漉的木板路,頭上搭著棚架,狗在旁邊閒逛,水滴答作響,一切就像時光未曾推移過。」他感慨,隨著造船維修業的式微,這樣的地方也終將成為過去式,「至少,讓它在畫裡留住。」

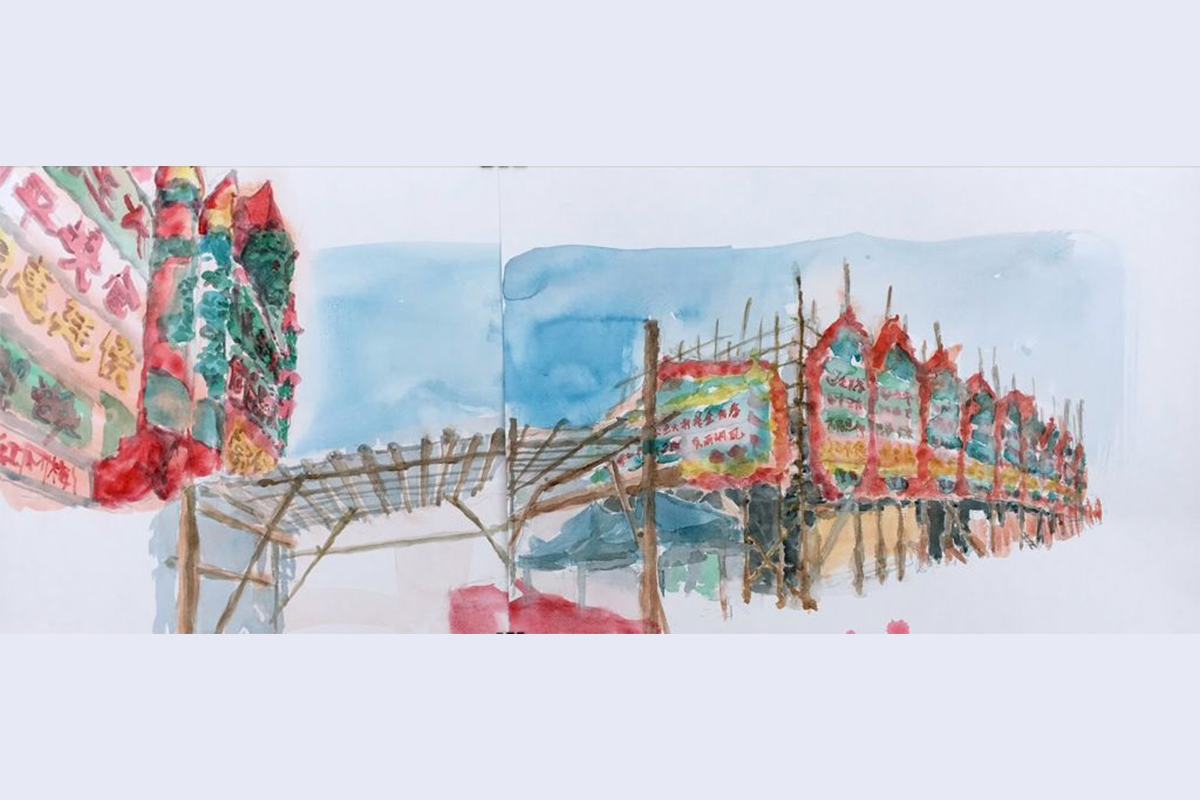

在眾多天后誕慶典活動記錄中,蒲台島無疑是最令人震撼的一站。「那裡的戲棚真的誇張,從懸崖凹凸不平的地面搭建起來,有三、四十呎高!」張學敏至今仍難掩興奮。蒲台島的戲棚由著名棚藝師傅陳煜光團隊負責搭建,一竹一繩,全手工在懸崖峭壁上打造,堅固又壯觀。

「如果不是陳師傅這些人繼續做,這些棚很快就會消失。」隨著越來越多地方改用鋁架,傳統竹棚工藝正面臨被取代的命運。張學敏深知,這些由雙手搭建出來的建築,是香港文化中不可或缺的一部份。

而支持《城市墨彩》出版的陳湘記書局,本身也是一段老香港故事的延續。這家書局由陳湘於1946年創辦,最初從書攤起家,後來成為香港知名的武俠小說發行中心,代理過司馬翎、古龍等名家的作品。如今由第二代經營,既有出版也賣文具,默默在灣仔兩家小店中繼續書寫歷史。

「陳湘記是我的同學家族開的,所以這次合作特別有緣份。」張學敏微笑道。從老書局到舊行業,他用畫筆在城市最細小的角落,點起了一盞溫柔的燈。

這些老行業,或許會在不久的將來消失,張學敏不只是作畫,也記錄下了一個時代的印記。

與時間賽跑 趕在舊村清拆前畫畫

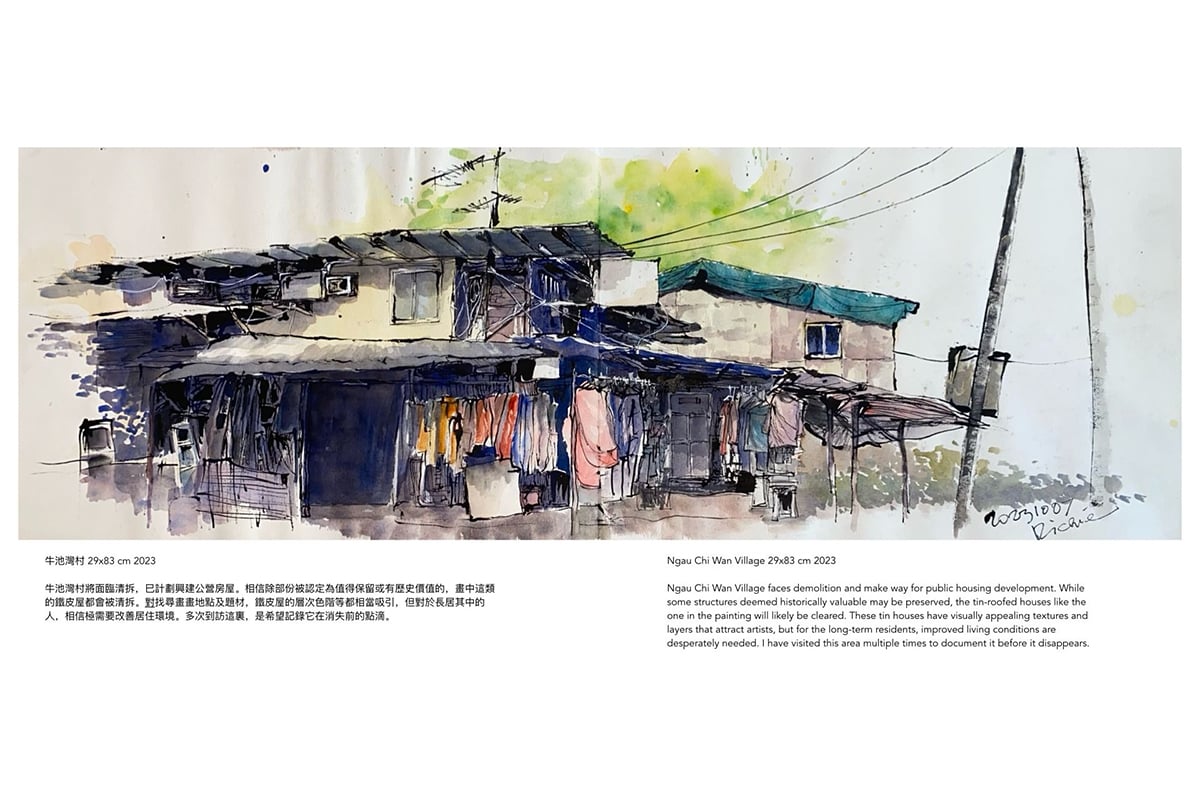

「很多鐵皮屋其實早已被標上編號,只是還未正式拆除。」張學敏解釋。這些地方的存在彷彿一場與時間的賽跑,他筆下畫得最多的地方,包括牛池灣、茶果嶺和油麻地果欄,每一處都是即將成為歷史的地景。

牛池灣村落一帶,靜謐之中帶著滄桑。「那裡的環境真的惡劣,樓與樓之間密密麻麻,空氣流通也很差。」但正因為鐵皮屋的結構複雜、線條繁多,對畫家而言,反而是絕佳的描繪對象。「線條多,就很好畫。」他笑說。

即將清拆的茶果嶺,從昔日的石礦場到形成村落,這裡見證了由盛轉衰的過程,除了密集的鐵皮屋外,還有熱鬧的天后誕,這些都是張學敏筆下的重要題材,他希望這段歷史和民俗,都能被後人銘記。

根據香港房屋協會計劃,觀塘花園大廈逾半世紀的花園大廈也將清拆重建,書中的最後一張畫就是花園大廈的一角。畫面中,仰望高空,只見密集的建築在天空留出一個圓圈。張學敏說:「這張畫,我一邊畫,一邊記住當時看到的那片藍天,心情特別開心。」也許舊區消逝的歷史巨輪我們無法阻擋,唯能抓住的,是記錄當下那一刻的心情和場景。

戲棚內不褪色的童年記憶

畫著畫著,張學敏也畫回了自己的童年──那段在金錢村度過的純真歲月。「小時候住在金錢村,每逢大王爺誕,村裡都會搭棚、擺盆菜。」張學敏微笑著回憶,「只要拿個碗,就能到棚下分到一大碗美食,熱鬧得不得了。」戲棚旁小攤販賣著橙色豬大腸、車仔麵、糖蔥餅,也成了他記憶中永不褪色的味道。

搭起來高高的戲棚,不只是戲班子的舞台,也是孩子們的遊樂場。「我們在棚底鑽來鑽去,黑漆漆的,就像探險一樣。」沒有手機和遊戲機的年代,一碗糖水、一根棉花糖,和一晚在棚下穿梭的冒險,就是他們最簡單也最幸福的快樂的童年。那些生活往事浮現眼前,也隨著張學敏的畫筆,一點一滴地回到了紙上。

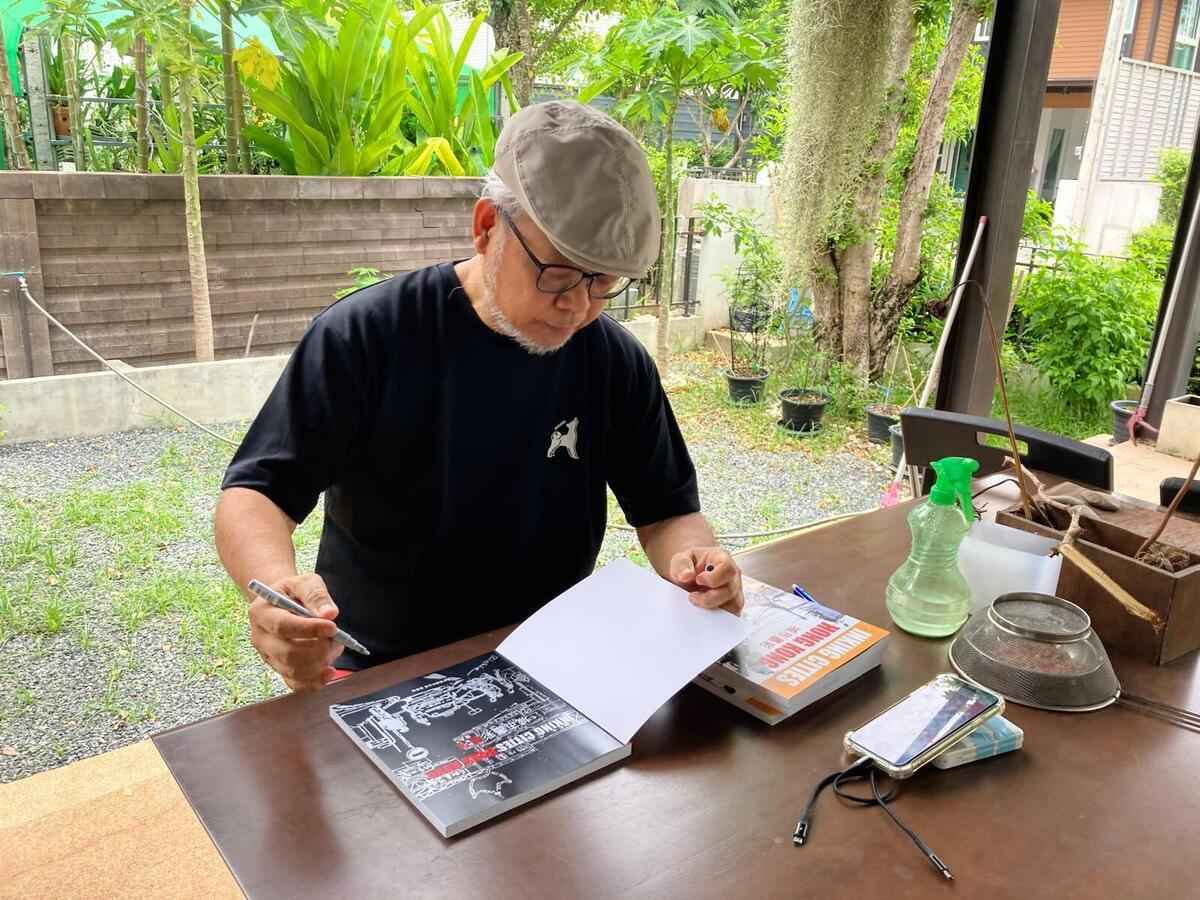

如今已經退休、移居泰國的張學敏分享:「出版《城市墨彩》是我的一個心願,我也希望這本書獨特一些,對於給好友的書,在書的扉頁我還會親筆畫上不同的香港主題畫作,希望大家拿到後有一些驚喜,也更有收藏價值。」#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores