由前考評局歷史科經理楊穎宇創立的社交媒體專頁「教育刺針」今日(18日)發文指,有公民與社會發展科教科書使用「英國侵佔」、「特區政府致力保存傳統文化」等字眼,反映「仇英現象」進一步加劇,企圖改造青少年思想。

帖文指該書由雅集出版社出版,作者是漢華中學助理校長、佛山市政協委員嚴志峰。書中多次出現「香港被英國侵佔」字眼,例如「在英國侵佔期間,香港政府不干涉華人保留原有的宗教信仰、習俗和生活方式」、「香港被英國侵佔和管治上百年」等。

「教育刺針」批評該寫法是情緒宣洩,概念混淆不清;「侵」和「佔」是兩個不同概念「侵」(invasion)只是一時,長時間管治便是「佔」(occupation)或「治」(administration)。

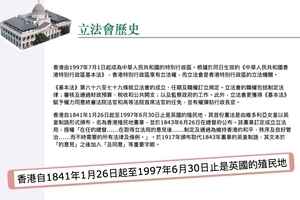

關於當年的「不平等條約」,在簽署時按當時的國際慣例立約、換約,甚至有主權移交儀式。以《南京條約》為例,1842年8月29日於南京簽署,1843年6月26日在香港換約,即締約國將已簽署的國際條約經國內批准程序後,由雙方代表互換文本,標誌着條約對雙方都有約束力。

代表中國的全權大臣耆英,在港期間接受英國政府鳴放17響禮炮、檢閱英軍、設宴款待英國在港官員、誇讚英國女士雍容華貴;《南京條約》前言甚至提到「欲以近來不和之端解釋,息止肇釁,為此議定設立永久和約」。

帖文強調,「在英國侵佔期間」的邏輯不能只適用於英國。例如,秦始皇設三郡,即南海郡、桂林郡、象郡,這是中原或華夏政治勢力正式進入百越地區,所以便有了今天「香港自秦代以來是中國版圖的一部份」的說法;按照「在英國侵佔期間」的邏輯,很明顯是通過「侵佔」達成,若硬要說「在英國侵佔期間」,那麼1841年以前的香港便應該說「中原/華夏政權侵佔香港二千多年期間」。

有網民留言駁斥教科書「特區政府致力保存傳統文化」的說法,質疑現在有很多學校已放棄以廣東話教中文,「冇英國佬,香港一早比共匪搞死咗」;亦有人慨嘆「香港細路好可憐,從小就開始被洗腦」。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores