紐約的大都會藝術博物館正在舉辦一場精彩絕倫的展覽:「卡斯帕‧大衛‧弗里德里希:自然之魂」(Caspar David Friedrich: The Soul of Nature),展至2025年5月11日。本次展覽為觀眾提供了一次難得的機會,欣賞這位德國浪漫主義藝術家在美國創作的超過75幅繪畫和素描作品,其中包括從未在美國展出過的一些傑作,例如《霧海上的漫遊者》和《海邊的僧侶》。這些畫作與美國博物館收藏的弗里德里希的全部五幅畫作一併展出,為觀者帶來豐富而壯闊的視覺組合。

這次展覽正值弗里德里希誕辰250周年。相關慶祝活動於2023年和2024年在德國拉開帷幕。柏林國立博物館(Staatliche Museen zu Berlin)舊國家美術館(Alte Nationalgalerie)、德勒斯頓國立藝術收藏館(Staatliche Kunstsammlungen Dresden)和漢堡美術館(Hamburger Kunsthalle)都收藏了令人印象深刻的弗里德里希的作品。如今,這些博物館的部份珍品已移至大都會藝術博物館,參與美國首次以弗里德里希為主題的綜合展覽。

德國浪漫主義的藝術情懷

弗里德里希(1774—1840年)出生於波羅的海沿岸小鎮格賴夫斯瓦爾德(Greifswald)。他在家鄉學習藝術,之後在丹麥哥本哈根學院進修,最後定居德勒斯頓。他的作品多以風景和海景為主,也有城市景觀的描摹。

在四十餘年的創作生涯中,弗里德里希頻繁地在德國各地寫生旅行,捕捉自然風光,為他在工作室的創作提供素材。他曾是柏林藝術學院和德勒斯頓藝術學院的成員,於1824年被授予德勒斯頓藝術學院的教授職位。

弗里德里希的藝術體現了浪漫主義關於人類對於自然世界情感反應這一原則的最高境界。他的作品貫穿著關於孤獨、神秘、渴望、靈性、情感和個體的沉思。畫家通過光影、構圖、色彩和透視來探索這些主題。他的許多畫作都蘊含著崇高的概念:美麗和宏偉與危險及恐怖的交融。

在今日享有繪畫盛譽的弗里德里希,直到1808年才開始舉行作品展覽。有趣的是,在此之前,他以繪圖員和版畫師的身份而聞名。大都會藝術博物館的展覽按時間順序和主題排列,因此觀眾最先看到他早期的紙上作品。人們可以發現,從一開始,這位藝術家就在嘗試不同的視角、構圖和主題。

1803年至1808年間,弗里德里希在德勒斯頓和魏瑪(Weimar)展出的水墨畫作品廣受好評。此次展覽中的《阿爾科納與初升的月亮》(View of Arkona With Rising Moon)便是其中代表之一,創作於1805年至1806年。畫面呈現了精緻的靜謐。博物館評鑑道:「水面上閃爍的倒影連接著前景和地平線,凸顯了弗里德里希對空間深度的驚人壓縮技巧。」畫中瀰漫著一種孤獨感——岩石旁空蕩蕩的船隻更凸顯了畫中人物的缺失。

神秘的「背影」圖像

《海邊的僧侶》(Monk by the Sea)創作於1808年至1810年,乃是弗里德里希早期油畫的範例,具有強烈的感染力和衝擊力。作品濃縮了藝術家對於個人與廣闊壯麗的自然之間情感聯繫的探究。

如同他的許多作品一樣,畫家運用了背影(Rückenfigur)圖案。從背後描繪人物營造出一種神秘感,並且引發觀者的思考。在畫中,僧侶的形象象徵著神秘的洞察力。弗里德里希將此畫描述為:呈現「不可知的來世……未來的黑暗!這永遠是一種神聖的直覺,只有在信仰中才能被看到和認知。」這幅作品獨具匠心,刻畫了無限孤獨,在柏林展出後引起轟動,並被普魯士國王購得。

天體主題貫穿於弗里德里希的創作中。他的一些著名畫作描繪了月亮和晚星(金星的另一個名稱)。在浪漫主義時期,這些天體被認為是死亡、重生、命運和希望的象徵。弗里德里希運用光線和地平線進行繪畫,創造出超凡脫俗的浩瀚景象。

弗里德里希創作了三幅描繪兩個人物在月光下的畫作。其中《凝視月亮的兩個男人》(Two Men Contemplating the Moon)由大都會藝術博物館收藏,正在展出。雖然他的作品經常表現單一孤獨的人物,但也有一些畫作包含人物群像。事實上,弗里德里希本人非常友善:他擁有一群充滿活力的藝術家朋友,他還熱情地邀請妻子和孩子進入他的工作室。《凝視月亮的兩個男人》是其中一幅描繪多人的畫作,據推測,弗里德里希可能就是畫中的一個人物。

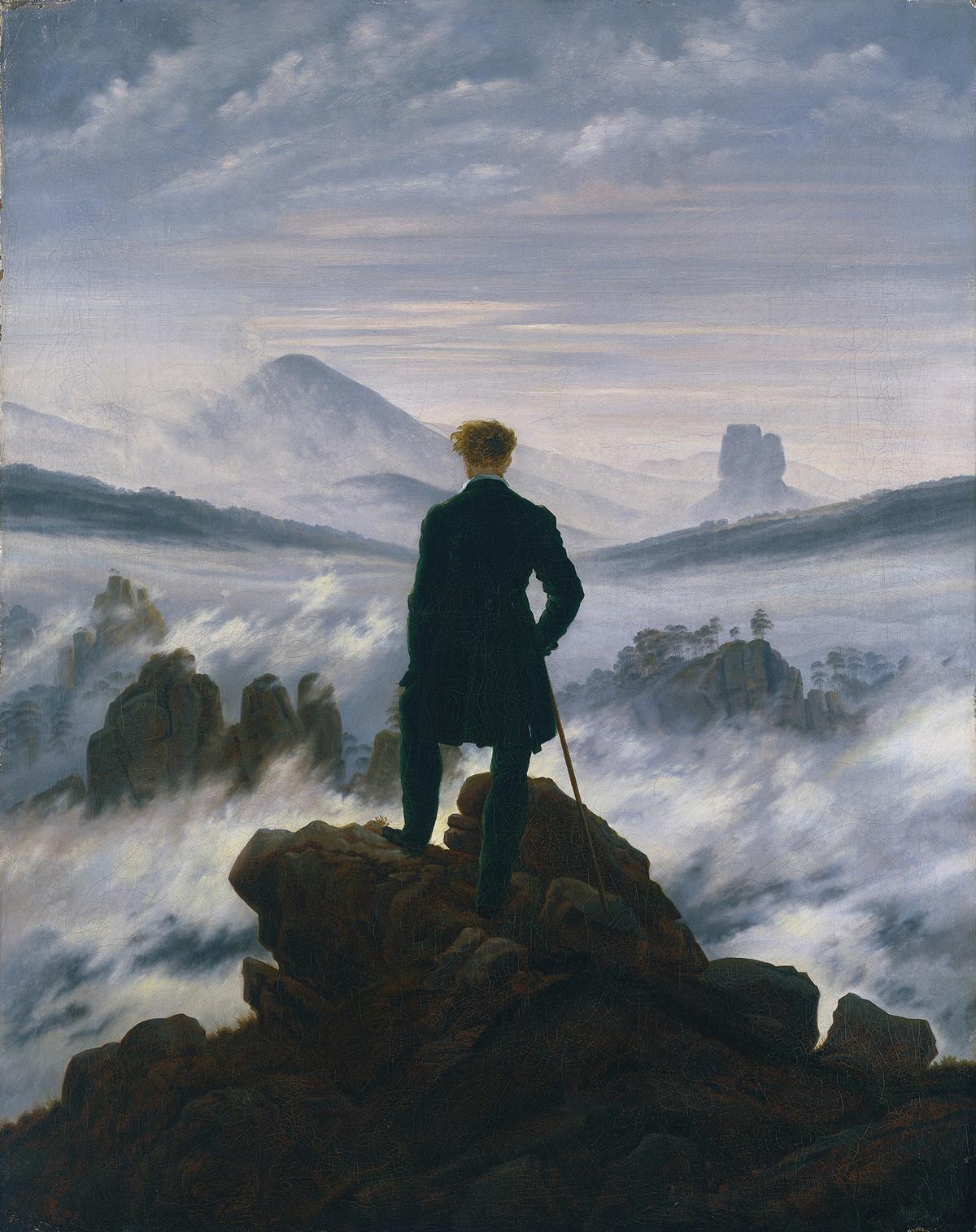

「卡斯帕‧大衛‧弗里德里希:自然之魂」系列的主角是名作《霧海上的漫遊者》(Wanderer Above the Sea of Fog)。它可以說是整個浪漫主義運動中最著名的作品,描繪了公眾意識中不可磨滅的崇高境界。在現場親眼欣賞,著實令人心潮澎湃。

畫中的男人背對觀者,俯瞰著一片神秘的遠景。每一個細節都令人著迷——男人的綠色天鵝絨西裝、每一塊岩石峭壁的紋理,以及描繪雲、風和霧的筆觸。山脈是浪漫主義繪畫中永恆的元素,而弗里德里希是一位經驗豐富的徒步旅行者。在畫中,弗里德里希借鑑了他在德勒斯頓東南部陡峭山巒的草圖,將不同的地點融合在一起,並調整比例,創造出了《霧海上的漫遊者》中的自然景物的架構。

弗里德里希的最後作品

弗里德里希在其職業生涯的早期取得了成功,但是他的畫風在19世紀20年代末30年代初逐漸失寵。晚年,他的健康狀況不佳:1835年,畫家中風,從此無法繪製油畫。不過,他的靈感依然源源不斷,使其得以精湛的技藝從事淡水彩畫的創作。

展覽尾聲的傑作是《哈茨山洞》(Cave in the Harz)。這幅令人眩目的作品大約完成於1837年,其所描繪的可能是薩克森州的一個古代墓室。在弗里德里希的晚期作品中,死亡主題逐漸升溫。在創作過程中,弗里德里希一直堅持藝術手法的實驗,他始終沒有添加天空或地平線,而是採用極度聚焦岩壁的構圖來探索紋理、空間和光線。

在大都會藝術博物館的展覽中,弗里德里希的素描和油畫都令人著迷。它們展現了大自然如何能夠引導人們通往神聖未知的世界。它們鼓勵觀者踏上探索和發現的旅程。弗里德里希神秘莫測的藝術作品令觀者沉浸其中,激發反思,啟發人們重新審視與欣賞自然。

「卡斯帕‧大衛‧弗里德里希:自然之魂」在大都會藝術博物館展出至5月11日。欲了解更多訊息,請訪問metmuseum.org。

原文:「‘Caspar David Friedrich: The Soul of Nature’ at The Met」刊登於英文《大紀元時報》。

作者簡介:米歇爾‧普拉斯特里克(Michelle Plastrik)是一位藝術顧問,居住在紐約。她撰寫的文章涉及藝術史、藝術市場、博物館、藝術博覽會和特別展覽等一系列主題。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores