「我相信上天的安排,很多人生決定看似出於無奈,其實是時勢所推,即使當下不如所願,但後來再看,結果往往出乎意料地好,彷彿早有安排。」回看70載的風雨人生,美籍華人容錦愛感慨道。

二十世紀中葉的中國大地,風雨飄搖,曾經懷抱大學夢的容錦愛,如何在父親被打成「右派」、文革肆虐、下鄉勞動的重重困頓中,鍛造堅韌意志,一步步踏上偷渡澳門、最終前往香港、美國求學的驚險旅程?

來到美國後,她才發現祖父曾經在密西西比的小鎮留下令人感動的善舉,整個小鎮的居民都在紀念他,甚至州長為其特別簽署表揚狀。而容錦愛的兩個兒子,也在美國學有所成,成為頂尖專業人士。容家四代人的故事,正是美籍華人遠離家鄉,白手興家的縮影。

從天跌落地 父親容華升理想幻滅

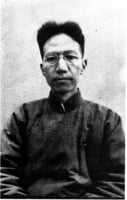

「我爸爸這人,就像我爺爺一樣,是個好心腸的人,甚麼事都願意幫人。」容錦愛這樣回憶父親容華升。那是一段充滿信念與錯付的歲月。父親身為嶺南大學的高材生,本有機會赴美深造,但懷抱「建設新中國」的熱血理想,他毅然選擇留在大陸,參與僑聯工作,還加入了當時的民主黨派義工黨。文筆出眾的他,曾在抗戰勝利後榮獲中文與英文寫作獎項,被同僚邀請撰寫「幫助共產黨提意見」的大字報。

誰料風向突變,「反右」運動席捲而來,當初那些誠心建言的字句成了罪證,而他因拒絕出賣他人、拒絕羅織無辜之名單,也拒絕指控黨內高層,反被打成「右派」,從此跌入谷底。從「保你上天」的僑聯幹部變成「罪人」,容華升瞬間被排擠、失業,文革期間更遭批鬥、遊街、夜半囚禁。家中一夕間一貧如洗,唯靠祖父容永協在美國辛勤賺錢,輾轉寄回廣州接濟才得以生活。

怒海逃亡 三姊妹的絕境突圍

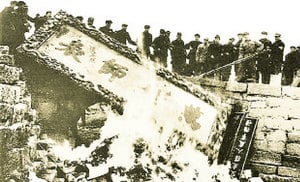

容錦愛家中有6兄弟姊妹,50年代後期,靠著朋友幫助,容錦愛的母親帶著三個更年幼的子女申請到香港定居,作為長女的她和兩個妹妹留在中國,當時正值「上山下鄉」運動,當時在讀高中的容錦愛,幾乎每一科都獲得第一名,渴望讀書的她卻被迫離開廣州大城市,到農村勞作,每天餓著肚子過著最底層的生活。甚至最小的妹妹尚在讀小學之時,也遭強制下鄉勞動。看著滿目瘡痍的生活,她下定決心:「反正都快死了,不如一起逃去香港。」

1971年5月,她帶著兩個妹妹,踏上生死未卜的偷渡之路。她們不敢走守衛森嚴的深圳路線,只能繞道澳門。一邊是共產黨的封鎖與槍口,一邊是怒海與不確定的未來。「不是說你今天想走就可以走,所有東西都要準備好,也要有人願意幫你,連這都很難。」她們在山中走了五日,險些掉入懸崖,又躲過搜捕,最終投奔怒海,兩日後抵達澳門,再輾轉抵達香港,與母親和弟妹們團聚。

「我們不是為了追求甚麼夢想,只是為了活下去。」她說。三姊妹的逃亡,猶如一頁動盪歲月的縮影,在血與汗、絕望與希望之間劃出一道堅毅而不可抹去的軌跡。

「雲霧罩吉澳山,雨過大鵬灣;出師身未成,你魂斷魄散;不惜犧牲性命,去將自由拼;我永記往事,淚似飄飄雨;酹酒向海訴舊情,情深誼長;同為理想,今生不悔嘆。」今年6月,「逃港罹難知青」拜祭活動上,已故卒友袁家倫譜曲並演唱的《五月祭》的歌聲,在美東新澤西恆福陵園上空迴盪,容錦愛也不由淚眼婆娑,回想起當年的逃港經歷。她和家人每年都參與拜祭活動,銘記當年為了自由而失去生命的知青同伴。

香港中轉站 美國獲新生

來到香港後,容錦愛一家在太子一帶的花墟居住,重獲自由的她學習非常努力,嚮往著大學可以出國留學,祖父也寄望她能夠去美國讀書。她自小對工程學(Engineering)感興趣,但由於母親的勸說與當時的就業環境,最後選擇了藥劑學(pharmacy)作為大學專業。在香港讀了一年大學預科,她考了TOEFL和SAT,拿到成績後開始申請美國的大學。

當時有一間費城的藥劑學院(Philadelphia College of Pharmacy and Science,現名University of the Sciences in Philadelphia),被稱為「美國第一間藥劑學校」,非常吸引她,但容錦愛並未第一時間被這所學校錄取,而是收到路易斯安那州一間學校的錄取信,她當時求學心切,就先報了名,後來才收到費城學校的通知,她在路易斯安那州讀了一個學期後,才轉學到費城學習藥劑學。

她指出,自己是該校最早來自中國大陸的學生之一,當時美國駐港澳總領事館的官員因為少見大陸學生留學而特別友善,甚至辦公室全體人員出來與她道別。她也回憶,學校可能出於對中共政權的反感而對她特別照顧。在路易斯安那求學時期,她因為報名時間接近截止,無法選擇理想的體育選修課,只能修「體能訓練」(conditioning)。儘管她個子嬌小,卻因曾在大陸鍛鍊體能而跑贏全班。「教授看到我氣都不喘,他最後讓我不用考試,直接給我A等成績。」

在求學過程中,她提到曾在香港、路易斯安那與費城三地就學,其中部份課程的學費已經在前段教育中抵免。她在費城只被要求補修一門西方文明(Western Civilization)的課程,授課老師Miss Anna非常喜歡她,課堂上常談歐洲文化藝術,兩人興趣相投,她也因此輕鬆取得高分。

初到美國時,語言障礙是她面對的第一道牆。她請求教授允許她用錄音機錄下上課內容,課後再反覆聆聽學習。幸運的是,室友是當地人,主動幫她查字典、解釋單字,甚至在她感到獨居恐懼時主動搬來與她同住,「她真的幫了我很多,還會帶我回家過周末,美國人真的很好。」

容錦愛對美國教育與社會充滿感激,特別提到自己在中國大陸生活時批鬥式的生活讓她感覺備受歧視,但在美國第一次感受到「自己是人,是有人權的個體」。她對美國人的包容、尊重與幫助懷有深深的感恩之情。

在美國求學充份發揮了她的才能,她不僅在學術上取得成就,也在異鄉找到了理解與尊重,她在美國生根發芽,結婚生子,打開了一扇新的大門。她的兄弟姊妹都是專業人士:藥劑師、醫師、工程師、科學家⋯⋯她說:「我們的一切,都源於這塊土地給予機會。」

密西西比小鎮神秘人「JOE」

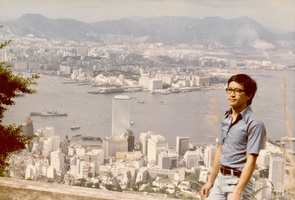

在容錦愛珍藏的相簿中,有一張珍貴的合照,那是她離開香港前與爺爺容永協的合照。爺爺在她的印象中是一名生活簡單的慈祥老人,在1967年退休後,從美國回到香港度過晚年,從來不過多與子孫透露在美國的生活,容錦愛也未曾多問。爺爺在1981與世長辭,享年87歲,他的遺體葬於南加州。直到他離去,家人們都沒有詳細了解他在美國時的經歷。

直到1997年,一張容永協年輕時在雜貨店的照片出現在美國電視節目上,才讓容家震撼不已。當時,容錦愛的表哥趙帝恩(Sam Chiu)在一間電視媒體公司工作,他負責的一檔新聞節目主題為華人移民赴密西西比河三角洲發展的故事,那時候他在他的祖父及父親珍藏的20多張照片中選出了三張舊照片,其中一張是1930年代的合照,站在雜貨店中間的正是容永協,兩側是來探望他的表兄及表侄,那間雜貨店原來承載著瑞納拉若(Rena Lara)小鎮一段感人的歷史。

在節目播出後,表哥鼓勵容錦愛到密西西比的小鎮「尋根」,沿著昔日足跡,尋找容永協在小鎮內開設雜貨店如今的樣貌。

1998年的暑假,憑著表哥的舊照片和地址線索,容錦愛和先生帶著兩個兒子駕車密西西比州小鎮尋找那間消失多年的雜貨店舊址。沒想到這張照片引起當地老一輩居民的軒然大波。

「Joe!我認識他,他是個很好的人。我們好久沒有他的消息了,如果我父母還在世,你們可以得知更多他的故事。」這張歷經滄桑的黑白照,助瑞納拉若鎮的居民打開了記憶之門,容錦愛一家人在一間釣魚店的店主處連結到不少當地的長輩,原來她的祖父在小鎮是一個頗為知名的人物「Joe」,密州的一個參議員傅尼斯(Vernon Delma Furniss)就是他當年的好朋友,從傅尼斯口中,容錦愛才知道了更多祖父的生平經歷,也因為她們一家的到訪,瑞納拉若鎮才揭開了這位善心華裔移民的秘密。

華裔面孔的「聖誕老人」

1920年代,容永協自中國廣東漂洋過海,在加拿大打拼,後來聽聞遠在密州的舅父定居南部,他便決定獨自南下,買下了瑞納拉若鎮一家叫「JOE」的小雜貨店,開始他37年的異鄉人生。他以親切、有信用和低價贏得所有人的信任。

容錦愛找到1998年擔任密州州參議員的傅尼斯,他一家幾代人都住在瑞納拉若鎮,1930年代時他才十來歲,他回憶道:「我們全鎮每家每戶無不受過Joe的幫助和恩惠,是他在30年代經濟大蕭條時救了我們!後來我家開加油站,本錢都是他贊助的。」

30年代正值美國經濟大蕭條時代,瑞納拉若鎮的農戶為棉花種子、肥料和生活費捉襟見肘,常常連水電費也付不上。容永協的雜貨店的收入較為穩固,但他從不獨享財富,面對身邊農戶的經濟困境,他慷慨伸出援手。他毫不猶豫讓每家人賒賬,春夏給予農資、秋收再還賬。對於真的付不起的家庭,他從不追討。他沒有複雜的賬本,客人只在紙條上註記,他亦不記恨,秋收季節,有能力便歸還,沒有能力,就默然讓債務逾期。對鎮民而言,這信任比金錢重千倍。

鎮上的黑人家庭Mrs. White提到:「若無Joe,我們全家都餓死了」,回憶往事,她不禁淚流滿面。「我家兄弟姐妹共17個,每年春天,我父母都去向Joe借錢買棉花種,但從未還過錢,Joe也從來未追討過。」

還有居民回憶,有一次鎮上有個8歲的小孩失蹤了,Joe的小店就變身為「尋人指揮部」,24小時燈火通明,並供應飲品和食物,直至把小孩尋回為止。

「JOE」的名字,在瑞納拉若鎮傳開了,每逢聖誕,他不只是店主,更像鎮上的聖誕老人,送禮、送暖心。他為每一個貧困的家庭準備聖誕禮物,並確保他們一定會收到。

美國版「一飯之恩」 贈送金錶退休禮物

容永協在小鎮生活了37年,但小鎮居民對於這位「聖誕老人」的身世卻所知甚少,大家只知道他叫做「JOE」,沒有人真正知道Joe從哪裏來,也沒人問過他將往何處去,但大家都知道,他是一位不計較金錢、不計較回報的朋友,一個充滿善心的雜貨店老闆。

他在1967年宣布退休,為了表達心意,全鎮居民自發集資,送上一隻寶路華(BULOVA)名牌金錶,背面刻著「瑞納拉若鎮的朋友們1967年致贈」(From Your Friends Rena Lara 1967),並在他工作多年的雜貨店門口舉行一場簡樸溫馨的歡送派對。那不是一場告別,而是一場沉甸甸的情感告白:「謝謝你為我們做的一切,希望你永遠記得這個小鎮,正如我們永遠記得你。」

即使Joe離開多年,鎮上還有不少家庭仍記得他那筆從未討回的賒賬與恩情。這位退休後就杳無音信的善心華人,一直是小鎮居民心中充滿感恩的對像。1988年,瑞納拉若迎來建鎮百周年,Joe已離開21年。當地報紙《Clarksdale Press Register》連續刊出兩篇深情報道,《Joe仍然生活在瑞納拉若鎮》(Joe’s still a giant in Rena Lara)與《瑞納拉若鎮居民希望Joe仍然使用著我們贈送的手錶》(Rena Lara folks hope 」Joe」 still using watch),期盼他仍然健在,依然每天看著那隻金錶,記得曾與他朝夕相處的這群朋友。

也許是懂得感恩的小鎮居民的心意感動了上天,10年後,容氏後人前來「尋根」,才真正揭開了Joe的秘密,雖然他們很遺憾地得知Joe已經在1981年與世長辭,但至少得知他並非孤獨終老,而是在親人環繞的香港家中道別,也讓這些老朋友們安心了。

在與容錦愛一家認識後,參議員傅尼斯決定為這位善心的華裔前輩做一些事,他於州參議院通過第599號決議案表彰容永協,密西西比州州長穆士格洛夫(Ronnie Musgrove)簽署表揚狀,定2002年7月27日為密西西比州「容永協日」(Willie JOE Yung Day),紀念這位為小鎮的歷史作出巨大貢獻的華人。後來瑞納拉若鎮訂定每兩年七月最後一個星期六慶祝回鄉日,亦是該鎮的「容永協日」,舉行歡慶儀式,邀請容氏後人前來參與。該活動一直持續到2020年席捲世界的Covid-19疫情才暫停。

「一飯之恩,永誌不忘。」如今,這傳奇仍代代相傳,照亮這個小鎮。容氏第三代都已到古稀之年,第四代也多數已在美國受教育長大,成為專業人士,在各自的社區中為美國社會付出,將這份來自祖輩的善意延續。他們的曾祖父留下的不僅是一個金錶或紀念日,更是一種價值:平凡人,也能以善意與信任,撰寫超越族裔、超越時代的故事。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores