導語

傳統中醫認為,五臟不僅掌管生理機能,也與情志、四時節氣相關,一臟失衡可能牽動全身。本文將探討中醫對五臟的日常養生,並因應時節,推薦適合現代人的日常調養湯劑。另外,「藥補不如食補,食補不如心補」,心神調養也同樣關鍵。

中醫將肝、心、脾、肺、腎稱為五臟。五臟不僅是現代醫學認識的內臟,而是以內臟為中心的能量系統。五臟對應著五行——木、火、土、金、水,也對應著季節——春、夏、長夏、秋、冬。

我們說「一年四季」,但中醫將一年分為五個季節,夏季分為夏與長夏,夏季的前半段需養心,到了夏秋交際之時(8月前後)則需著重養脾。台灣桃園慈航中醫診所醫師李應達在接受《大紀元》採訪時,介紹了適合夏天養心、養脾的湯藥。

夏季養心湯劑——生脈飲

李醫師說,夏季大量出汗,容易出現心悸、疲倦、口乾舌燥、無力等症狀,中醫稱為「氣陰兩虛」,可適度服用經典中醫方劑「生脈飲」,以補氣養陰、養心提神。

中醫將身體的能量分為陰陽兩種,陰如同水,可以滋潤身體;而陽如同火,可以溫熱身體,讓人充滿動力。如果流汗太多,人體就會缺乏津液,這時需要服用一些養陰的藥材幫身體補充津液;同時炎熱的夏天也會讓人感到全身無力,這時需要補氣。

生脈飲是由三味藥材——人參、麥冬、五味子組成。其中,人參能補氣、強心。研究發現,人參皂甘對於心血管功能有多方面的作用,包括調節血壓、血脂,保護血管內皮細胞等。李醫師說,夏天適合服用西洋參(粉光蔘),預防中暑的效果比一般人蔘更好。

麥冬滋陰、生津。研究表明,麥冬提取物通過增強內源性抗氧化能力,對心肌缺血損傷具有顯著的保護作用。而五味子則有「斂汗」作用,能防止過度流汗導致的脫水與耗損。

生脈飲傳統製法用量為:人參(或西洋參、黨參)8克、麥冬10克、五味子3克。加水約1,000ml,煮半小時,以水煎兩次、分兩次服用。

他也提醒,中藥方劑需依時節與體質調整應用。例如「生脈飲」適合夏季養心補氣、防止流汗過多;但若在冬季服用過多生脈飲則未必合適。

四神湯健脾祛濕功效顯著

夏季氣候濕熱,加上人在夏季經常吃冷飲,可能會讓消化系統受損,在中醫看來是傷及脾臟。中醫的脾臟,是指脾臟、胰臟、脾經、胃、肌肉、口唇等構成脾系統,主運化、統血,輸布水穀精微,為氣血生化之源,人體臟腑四肢全身,都依賴脾臟以濡養。如果脾的功能受損,一方面導致消化不良、食慾不振,同時也會令身體的代謝廢物堆積,出現水腫,稱為「脾虛生濕」

對此,李醫師推薦經典中醫方劑「四神湯」,對腸胃虛弱或免疫力低下者尤其適用。傳統四神湯由淮山(淮山)、蓮子、芡實與茯苓四味藥食同源食材組成,皆性平味甘,具有健脾益腎、收斂止瀉之效。常見變化版本會加入薏仁,增強利濕作用。

研究已經證實,茯苓中的多醣成份可調節腸道菌叢與增強腸黏膜屏障功能,有效改善抗生素引起的腹瀉,改善免疫與代謝調節。

另一項研究發現,淮山中提取的一種水溶性多醣體,對於抑制發炎和保護腸道具有顯著效果。

李醫師表示,四神湯的作用不止於促進消化,更與全身健康都有關係。

「腸胃跟九竅很有關係。」李醫師說,中醫將兩眼、兩耳、兩鼻孔、口與尿道、肛門稱為九竅。「吃四神湯去掉腸胃的濕氣,你就會耳聰目明,大小便都更通暢。」

他也強調,四神湯具有雙向調節的作用,肥胖的人吃了之後能消水腫、促進代謝,而瘦弱的人吃了之後能增進食慾,促進消化吸收;腹瀉的人吃四神湯能減少大便的水份,而便秘的人吃了則能促進腸胃蠕動。

四神湯特別適合腸胃功能虛弱或反覆感冒的兒童使用。李醫師說:「許多孩子腸胃不好、容易疲倦,甚至經常感冒、咳嗽,這其實與脾胃虛弱或免疫功能不穩定有關,這時飲用四神湯可以作為很好的日常調養方式。」

四神湯是台灣知名的夜市小吃,市售的四神湯常與豬腸一同燉煮,增添風味與口感。不過李醫師提醒,豬腸並非必要成份,若不喜歡內臟類食材,也可改用排骨或雞肉作為湯底,不僅味道更清爽,也較容易讓兒童接受。「這樣的調整是為了提升服用意願,不會影響方劑本身的調理效果。」

四神湯食譜

材料:薏仁30克、茯苓25克、芡實60克、蓮子60克、(乾)淮山30克。

做法:將材料洗乾淨後,用水浸泡20分鐘。所有食材一起放入鍋中,加入1,500毫升清水,先用大火煮沸,再用小火煮1小時左右,至食材軟爛即可。

中暑的中醫急救

服用上述湯藥有助增強體力,預防中暑。一旦發生中暑的時候,中醫利用穴位針灸、推拿來急救,往往很快見效。

李醫師強調,中暑不僅導致頭暈、疲倦、噁心等表層症狀,更可能影響心臟健康,甚至危及生命。

李醫師分享了他近來醫治的一個中暑患者。患者表示頭暈、全身疲倦,在為患者把脈後,發現氣血明顯虛弱,且胃腸功能也極差。

李醫師採用中醫急救處置法,包括刮痧、拔罐以及中藥。刮痧是用光滑的玉石等工具刮擦皮膚,而拔罐則是用加熱、抽氣等方法在罐內製造負壓,吸附在皮膚上,起到快速調節氣血運行的作用。

李醫師在患者肩部的肩井穴位置刮痧,患者立刻感到頭部輕鬆,原本的頭痛也明顯緩解。在治療後再次把脈,患者的脈象由原本的虛弱無力迅速回升,猶如引擎重新啟動,顯示身體機能已明顯改善。李醫師說:「這充份證明,中醫不僅能用於慢性調理,在急性症狀處理上亦具即時療效。」

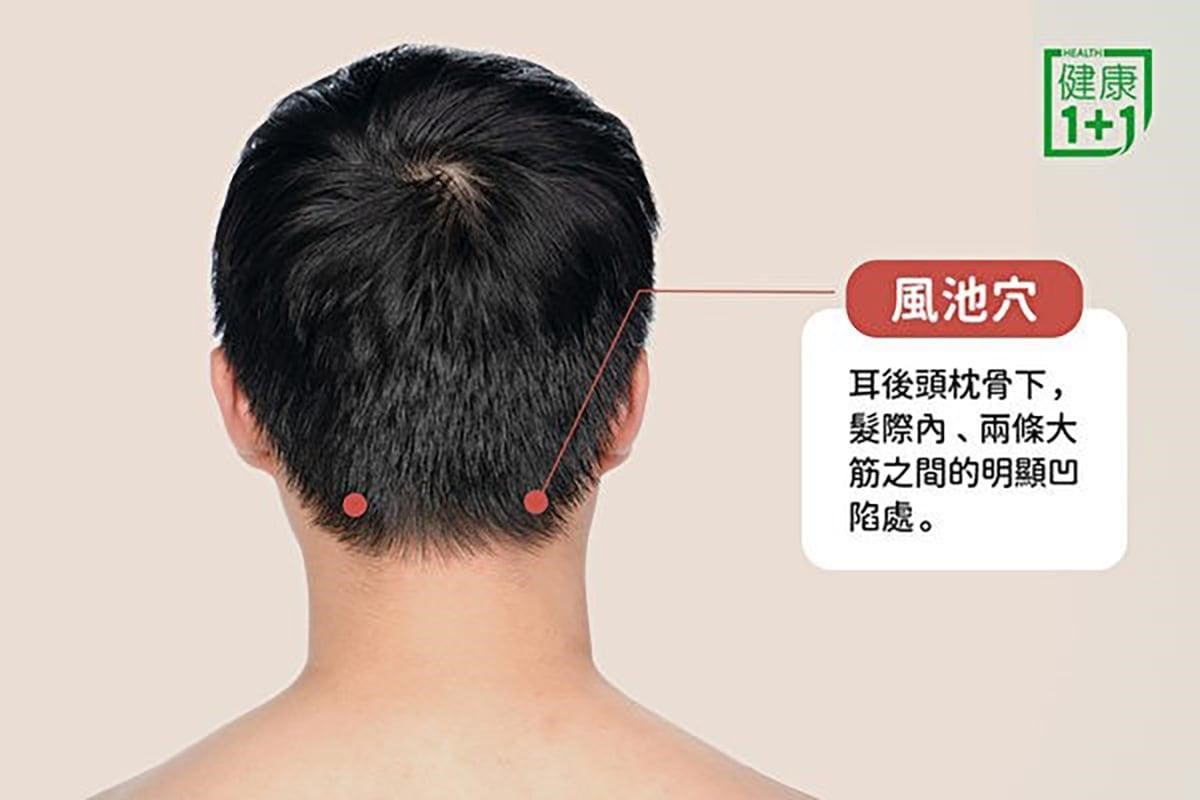

除肩井穴外,常用於急救的穴位還有頭頂的百會穴、和後頸髮際線稍上的風池穴。在無法使用針具的情況下,可以透過推拿與按壓進行應急處理。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores