55歲的王先生是台灣一家科技公司主管,平時很健康,生活習慣良好,從不需要看醫生,唯一的小毛病是偶爾打嗝。有一天他下班時,突然想打嗝卻打不出來,隨後他在乘車回家的途中大吐血後昏倒,經緊急送醫檢查,才發現他胃癌已是第三期。

另一位50多歲的患者排便正常,但常微帶一點出血,最初醫生以痔瘡治療。後來他排便出血稍微嚴重,進行大腸鏡檢查後,發現直腸有一個大的腫瘤。

以上是台灣新北市立聯合醫院消化內科主治醫師陳鴻運遇到的兩個胃腸道癌症病例。陳鴻運在新唐人《健康1+1》節目說:「其實很多疾病早期有症狀,只是這些症狀我們都不以為意。」

《美國醫學會雜誌》今年刊登的一項研究顯示,胃腸道癌症在全球及美國年輕人中均呈上升趨勢。根據2022年的全球數據,早發性消化道癌症以大腸直腸癌最常見,其次是胃癌、食道癌和胰臟癌。

消化道癌症的症狀

陳鴻運表示,消化道的早期癌症通常都是沒有症狀或是症狀非常輕微的,通常是胃酸逆流、腹部脹氣、消化不良、吞嚥困難,或者體重減輕、貧血等。

80多歲的文奶奶常感覺胸痛、呼吸困難、頭暈、疲倦,家人帶她去看心血管疾病,七、八年以來症狀始終未見改善。陳鴻運看了她的健康資料,發現她貧血嚴重,建議她做胃鏡檢查,才發現她已是胃癌末期,胃癌已大到佔據了幾乎半個胃,而且不斷地在流血。接受安寧照護一年左右,文奶奶不幸離世。

陳鴻運分析,七、八年前她患上胃潰瘍,出現胃酸逆流和上腹疼痛,但上腹痛和胸痛很難分辨,她因此形容自己是「胸痛」。因未獲適當治療,胃潰瘍進展到胃癌,胃癌出血導致貧血,症狀是呼吸困難、頭暈、臉色蒼白等。

陳鴻運說:「當出現胸痛、臉色蒼白時,第一時間去看心臟可能沒有錯。問題是當你治療一段時間都沒有改善的時候,我們是不是要想一下有其它的可能性?如果想到其它的可能性,也許就不會耽誤到這麼嚴重才發現。」

另外一個貧血的案例是一名約70歲男性。當他走進診所時,陳鴻運發現他的臉白得像紙一樣,推測他有貧血,但對方稱完全沒感到任何症狀。檢查結果發現,他貧血嚴重,血色素不足正常人的一半,盲腸上有一個大的腫瘤。這個腫瘤被及時拿掉後解決了問題。

腫瘤早發現 內視鏡手術具優勢

陳鴻運說,如果能夠早期發現癌症,患者就有更多的選擇,例如不一定選擇切除部份器官的外科手術,而可以選擇內視鏡手術。內視鏡手術的傷口在腸胃道裏,沒有表面傷口,住院時間短,康復快。

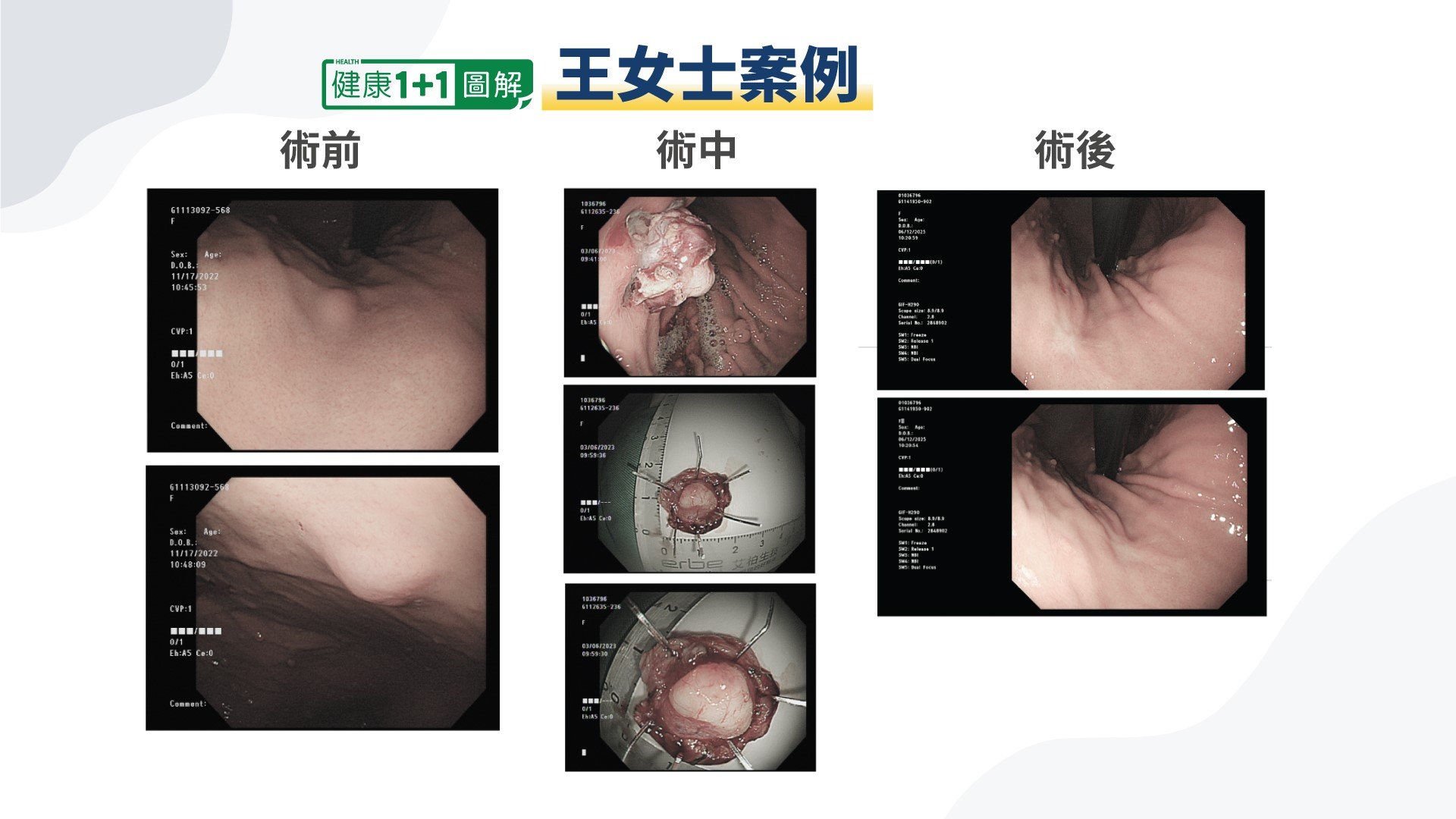

60歲的王女士在健檢時發現胃黏膜下有個腫瘤,她很煩惱是否要做手術切除,擔心做外科手術,就要犧牲一部份胃。有醫生建議她先觀察,等到腫瘤長大到有癌變風險再切除。最終,王女士在陳鴻運建議下選擇了內視鏡手術。

陳鴻運使用了一種像是熊爪的器械,叫作Padlock Clip defect closure device(鎖扣式缺損閉合器),這種器械可以即時關閉創口,加速傷口癒合。他說:「我用熊爪的方式把腫瘤下面的傷口先關好,然後我再把上面的腫瘤切下來,這個病人第二天就出院回家了。」

陳鴻運表示,化驗後發現這是一個間質瘤。間質瘤是臨床上需要特別關注的腫瘤,有些間質瘤沒有長得很大,早早就轉移出去了。由此可見,內視鏡手術在及時阻斷癌變風險方面具有優勢。

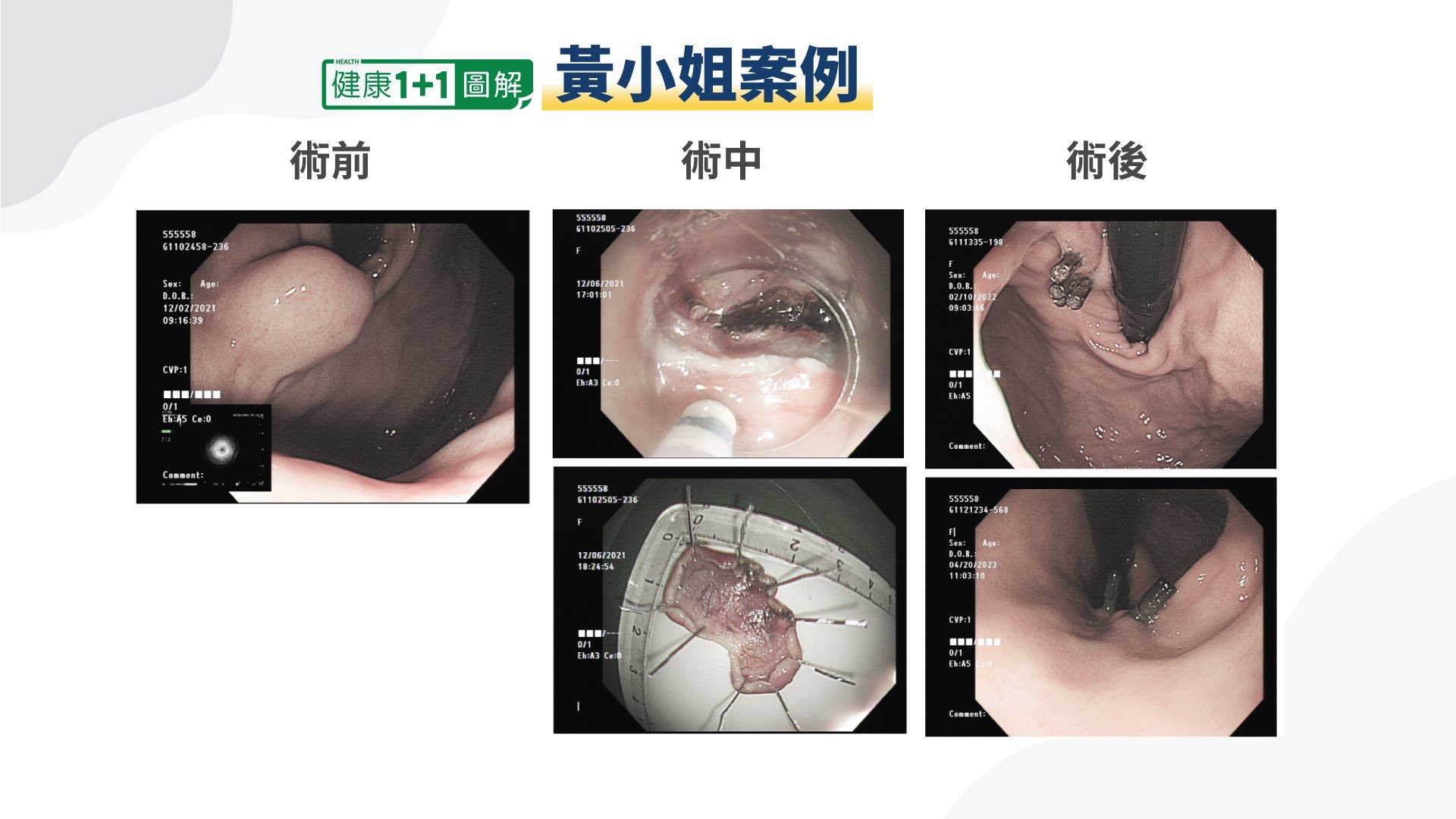

另一個案例是40歲的黃小姐,她是陳鴻運同事的女兒。她檢查發現食道與胃交接的地方有一個很大的腫瘤,如果做外科手術可能要切掉很大一部份胃。她的父母每天焦慮到以淚洗面,「女兒還這樣年輕,早早就把胃切除,以後的生活品質會怎樣呢?」由於腫瘤較大,內視鏡切除的難度較高。好在手術順利,傷口恢復很好,化驗發現是平滑肌瘤,並非危險較高的間質瘤。

及時檢測截斷癌變

陳鴻運提醒,隨著技術進步,早期癌症的診斷已經很容易。他建議從四十幾歲開始,每10年做一次胃鏡和大腸鏡,如果是罹患胃癌機率比較高的族群,例如華人,建議縮短到5-10年間做一次胃鏡。如果有息肉的病史,可請教醫生做檢查的時間。如果有消化道癌症家族病史,建議在父母罹癌的年紀前幾年開始做相關檢查。

「任何的癌症,它都是從良性的細胞慢慢演變成惡性的,這是需要時間的,有的需要長達十年,所以我們其實有充份的時間去截斷它變成癌症的路。」陳鴻運說。

引發癌症的疾病

除了及時檢測之外,陳鴻運也提醒,一些引發消化道癌症的風險因素是可以改變的,例如胃酸逆流會增加食道癌的風險,幽門螺旋桿菌感染會增加胃癌的風險,這些疾病都需要及時治療。

幽門螺旋桿菌通過飲食傳播。陳鴻運說:「如果發現感染幽門桿菌,與我生活非常密切的家人、朋友也要一併治療,否則治療好了又會被家人、朋友傳染。」

改變飲食及生活習慣

「其實癌症是可以預防的。」陳鴻運說,除了少數的基因突變,改變生活及飲食習慣可以降低罹患多種癌症的風險。

1)避免高鹽和加工食品

研究發現,大量攝取食鹽,胃癌風險增加25%;大量攝取醃製食品,胃癌風險增加28%。

2)少吃烤肉

肉類經過高溫加工(煎炸、燒烤)會生成致癌化學物質。

此外,最新一項研究顯示,紅肉中的鐵可以重新啟動端粒酶(一種延伸DNA染色體末端的酶),從而促進大腸發生癌變。

3)多吃蔬果、膳食纖維

研究顯示,攝取水果、蔬菜和纖維總量越高,患大腸癌風險越低;攝取水果越多,患上消化道癌症的風險越低。

4)不抽煙、不酗酒

研究顯示,吸煙和大量飲酒是導致胃癌的因素。

5)規律運動

一項薈萃分析表明,中高程度的體力活動可顯著降低消化系統癌症的整體風險,不同癌症的降低率可能有所不同。

6)維持健康體重

另有證據顯示,腹型肥胖會增加消化系統癌症的發生率,腰圍較大的人,消化系統癌症的風險增加48%。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores