9月22日爆出,美國著名投資家巴菲特(Warren Buffett)清空了中國電動車巨頭比亞迪的所有股票。9月19日,中國智能電動車龍頭之一的小米汽車因安全原因召回11萬輛SU7。陸續發布的2025年上半年企業年報更披露出,中國10間上市自動駕駛車企有8家虧損……這些接連不斷的壞消息預示著中國電動車行業可能在走向泡沫破滅。分析認為,當電動車泡沫走向破滅時,沒有贏家,當中對消費者是「百害而無一利」,並列舉了三大害處,最後一害處「細思極恐」。

「泡沫」是「政治需要」造成

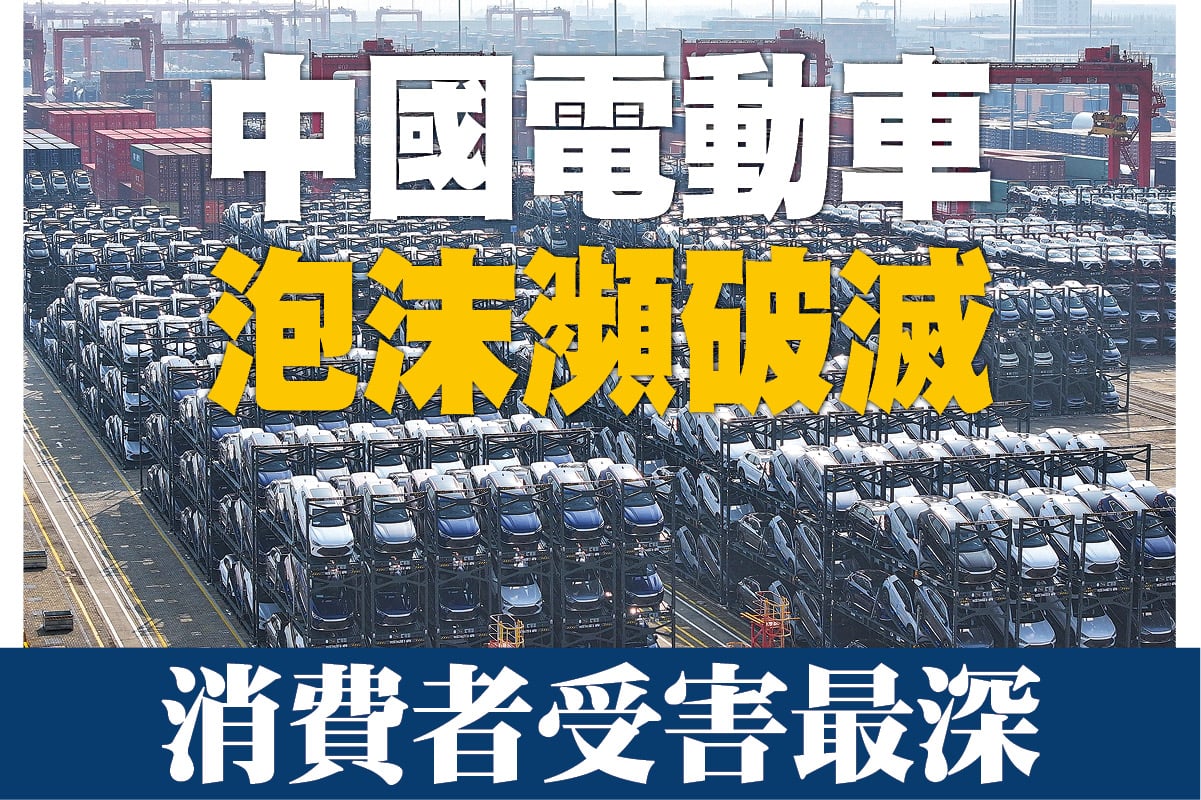

據路透社的一項調查,中國本土品牌的汽車產量已經遠超本國市場的吸收能力。

中國汽車工業協會的數據顯示,2024年中國全年汽車產量和銷量分別達到3,128.2萬輛和3,143.6萬輛,年度增幅分別為3.7%和4.5%。其中,被稱為「新能源汽車」的電動車產量和銷量分別達到1,288.8萬輛和1,286.6萬輛,年度增幅34.4%和35.5%,佔汽車新車總銷量的40.9%。

路透社調查報告顯示,中國車企「努力追趕政府制定的生產目標,而不是消費者需求。這使得幾乎所有車企都難以盈利」。

中共政府在2017年推出了一項計劃,要求中國車企到2025年年產汽車3,500萬輛,並特別鼓勵生產電動車。2024年的數字已經接近這一目標。

2017年計劃令中國在2018年時湧現出至少487間電動車製造商。但是到2024年,這個數字已經減少到129家。這顯示出,中國電動車行業的泡沫漲得快,也消失得快。

旅美經濟學者黃大衛告訴《大紀元》,中共大力推動電動車的主要政治目的是作為「跟歐美國家進行碳排放、氣候談判的一個籌碼」。

黃大衛說:「中共為其政治目標而提供『補貼、優惠』,地方政府『為了經濟增長、就業、財政收入等也是拚命去推動這個生產』,『車企更多是按照政府政策去運行』,沒有一個是『按照市場需求來匹配的』。」

地方政府將汽車業代替房地產業

過去幾年,隨著中國房地產業的衰落,許多地方政府也把汽車產業當作一個替代型經濟支柱。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田對《大紀元》表示,中國電動車行業是因中共的「政治需要而出現的」,「中共為了刺激經濟,全力鼓動電動車的生產」,一下出來幾百家電動車企業「都是為了獲得中央政府和當地政府的補貼和優惠的土地」。

他說:「這基本上是一窩蜂而上的『大躍進』式的、浪費式的生產。」

中國電動車泡沫幾乎無解

今年8月底到9月初在四川成都舉行的國際車展上,國產Audi新車以五折的「腰斬價」速賣,一汽的七人座SUV更以四折價出售。

中國車市的「內捲」和價格戰已經進入第三年,顯示產能過剩的嚴重後果仍在繼續,且沒有好轉的跡象。

台灣大學經濟系教授樊家忠對《大紀元》表示,中國的經濟計劃「非常的供給導向,它不是按照市場導向來做的,這其實就是中共在發展經濟時的一個特色」,也就是「計劃經濟」。

「生產過剩就是計劃經濟的產物。」樊家忠表示,中共「從來就沒有想要真的走市場經濟那一套」,而堅持計劃經濟「對一個集權政府來講,它幾乎可以掌控所有的生產資源,那當然對它的權力集中是有幫助的」。

在經濟下滑和消費不振的壓力下,中共更傾向於計劃經濟政策。樊家忠說:「它唯一能夠衝GDP的方式,就是從供給面著手,所以它儘量地讓生產,即使企業不賺錢,它也希望企業能夠按照計劃多生產,那GDP可以維持到一個水準,不至於GDP下降速度太快,那市場的失業問題可以稍微減緩一點。」

樊家忠認為,雖然車市從體量上不如房地產在GDP中的佔比,但是「汽車是個比較敏感的產業」。

中國房地產在高峰期,其對經濟的總體貢獻(包括上下游產業)可達GDP的25%~30%。但是隨著樓市衰落,這個數字也在下降。

對於汽車業,有行業人士認為其2023年的總產值已經接近GDP的10%,成為一個新的「第一經濟支柱產業」。

儘管與房地產泡沫相比也有不同的特質,「但是車市在供給面主導,然後是嚴重的失衡,嚴重的『內捲』和價格競爭這樣的發展過程中,一樣會走向泡沫化。這其實是計劃經濟所帶來的一個非常容易發生的風險。車市是一個非常典型的例子」,車市泡沫也是「中國經濟危機的一個縮影」。

如果中共繼續進行計劃經濟,樊家忠認為,包括電動車泡沫在內的中國經濟問題都是無解的。他說:「原則上是沒有甚麼方法解決啦。這個『內捲』的問題就是它一手促成的嘛,就是太嚴重了,它又希望拉回來一點,結果就是顧此失彼,這就代表計劃經濟在處理各種供給需求不均衡問題的時候,它非常地沒有效率啊。它一直處理不好,主要是這個問題。」

樊家忠表示,從短期來看,車市「內捲問題會繼續下去,失衡問題會持續一段時間」;從中長期來看,「中國車市大洗牌避免不了會出現,嚴重倒閉也會出現」;經過一個「劇烈重整過程」後,作為長期結果,「車市一定會回到一個新的均衡點,但這可能是非常久的事情」。

據全球顧問公司AlixPartners的一項研究預測,到2030年,中國電動車品牌可能只會剩下15家。

電動車消費者會受害最慘

在中國電動車行業中,誰受益了?當電動車泡沫走向破滅時,誰又是輸家呢?

黃大衛表示,從短期來看好像是有許多贏家,但從中長期來看,全都是輸家,特別是消費者會是受害最慘的。

他進一步解釋,對於中共政府,短期之內「它可以跟歐美國家進行所謂的碳排放談判,讓歐洲跟美國在碳排放問題上對中國有所忌憚」,但是歐美最後會發現,這只是一個「新能源騙局」,所以從長期來看,中共「跟歐美國家談判籌碼的計劃也會落空」。

對於地方政府,短期內贏得了財政收入,但是長期來看則「造成了地方債務的巨大風險跟浪費,同時也令應該用於改善經濟基本面的可用手段都浪費在一些扭曲的市場調控方面」。

對於大品牌車企,短期來看,他們「可能會利用政策來獲得更大的發展空間」,但長期來說,「只有個別龍頭企業真正能夠在這大浪淘沙下存活下來,但它依然要承受巨大的市場風險跟市場的內捲。」

對於絕大部份的汽車經銷商和中小型汽車廠商,「他們雖然在短期之內獲得一些補貼,但是中長期來看,當他們面臨大量的增加庫存跟生產的時候,他們根本就賣不出去,會產生滯銷,現金壓力大,最後結果是導致大規模的破產。」

對消費者來說,他們中很多人相信了中共「訊息單一的宣傳」,「傻乎乎地就去購買」,以為撿到便宜,其實得到的反而是「非常大的傷害」。「第一個,電動汽車並不安全;第二個,電動汽車的折損率跟車價折舊率非常高;第三方面,電動汽車其實是一個巨大的監控器,……還可以作為一個『人造死亡』『人造意外』的製造器,所以對消費者來說是『百害而無一利』。最終來說,輸家最多最慘的是消費者。」黃大衛警告。

他又補充,如果有真正的贏家,那只能是中共統治階層中的一些政客。

謝田也表示,如同房地產業背後真正獲益的是中共的紅色權貴及其家族一樣,也是這些人在電動車「泡沫升起的過程中獲益了」,「現在他們已經離場了,已經賺得盆滿缽滿走人了,剩下的問題就留給了社會大眾」。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores