吉安‧洛倫佐‧貝尼尼(Gian Lorenzo Bernini)創作的真人大小大理石雕塑《阿波羅與達芙妮》(Apollo and Daphne),佇立在羅馬博爾蓋塞美術館(the Galleria Borghese),俯視著參觀人群。雕塑呈現古羅馬詩人奧維德(Ovid)的作品《變形記》(Metamorphoses)中的故事,水仙女達芙妮(Daphne)為了逃避阿波羅的追求,變形為月桂樹的精彩畫面。

阿波羅是古希臘神話中十二位奧林匹亞天神之一,他被丘比特金色的愛情之箭射中後,一見到河神佩紐斯(Peneus)的女兒達芙妮,便遭慾望吞噬。相反地,達芙妮被丘比特排斥愛情的鉛箭射中,她純潔的心靈拒絕男士的愛慕,急忙躲避阿波羅瘋狂的追求。經過一番激烈的追逐,阿波羅終於追上達芙妮,他踩著她的雙腳,喘息間夾雜著達芙妮飄逸的長髮。達芙妮因追逐而疲憊不堪,望著父親(河神)的波濤,懇求道:

「父親,請幫幫我吧,如果您奔流的河水

充滿美德!請保護我,大地之母!

摧毀那傷害我的美麗,

或改變那毀滅我生命的軀體吧。」

祈禱還沒結束,仙女達芙妮的身體就開始變得動彈不得,上半身被薄薄的樹皮包覆,雙腳被蜿蜒的樹根扎進泥土,臉頰被樹葉掩蓋,頭髮變成顫抖的樹葉,手臂化為擺盪的樹枝。

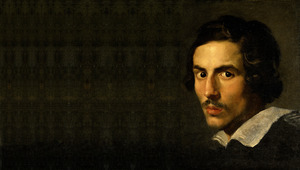

1622年,貝尼尼應樞機主教西皮奧內‧博爾蓋塞(Cardinal Scipione Borghese)的要求開始創作這座雕塑,當時貝尼尼才23歲。在此之前,貝尼尼才剛完成作品《被劫持的普羅塞皮娜》(The Rape of Proserpina),被贈予樞機主教盧多維科‧盧多維西(Cardinal Ludovico Ludovisi),緊接著博爾蓋塞就委託這位年輕的雕塑家創作《阿波羅與達芙妮》。

這座高聳的雕塑讓我們欣賞到大理石豐富的紋理和不同的拋光程度,而這種多樣性卻能與整個藝術作品協調一致。雕像垂直的螺旋姿態將我們的目光帶向畫面的頂端,達芙妮的手指和秀髮正變形成月桂葉。大理石材質的月桂葉薄如紙片,在陽光的照射下,呈金黃色。

手藝精湛的貝尼尼如實還原奧維德用文字所描繪的景象。阿波羅與達芙妮身上的細節尤其引人注目,例如,泥土裏的捲鬚將達芙妮牢牢紮在地上時,腳趾甲與根部的過渡狀態表現流暢。雕塑的動態感吸引參觀者環顧四周,感受它在空間中展開的敘事。

我們以水平視角望向兩人的下半身,可見阿波羅邁步時雙腿的動作,以及右腳牢牢踩在地面的姿態,這些都能讓人明確感受到他強大的慾望。達芙妮的雙腳像是超越神力般,飛昇到土堆上,可想而知,這明顯是片刻前,達芙妮的祈禱獲得的回應。她扭曲的身軀猶如跛行卻並非是因為阿波羅在後追趕而令她全身緊繃,反而像是有股力量讓她的雙腳似定錨般扎入地面,還有拉扯她捲曲的頭髮,變形成一簇纖細的枝葉。

細薄的月桂樹皮從土堆中升起纏繞達芙妮,將她包裹在柔軟的樹皮中。當包覆著達芙妮光滑肌膚的粗糙樹皮成為目光焦點時,我們同時也欣賞到作品最精采的部份——阿波羅觸碰到達芙妮的瞬間。但為時已晚,阿波羅的手來不及攬住達芙妮柔軟的腹部,只碰到新生的月桂樹皮,卻唯有食指尖與達芙妮的肌膚接觸。這一細節看似阿波羅幾乎將達芙妮追到手,但最終卻只是他得不到回報的單相思。

從此以後,阿波羅將月桂樹奉為勝利的象徵。在達芙妮變身後,阿波羅說:

「雖然你無法成為我的新娘,

但你將被稱作我所選定的樹,

哦,月桂女神!你的綠葉,將永遠環繞在我的額前,

環繞於我的箭筒與里拉琴之間;

所有羅馬英雄都將以你為冠。」

在德爾斐(Delphi)阿波羅神廟舉行的皮提亞運動會(the Pythian Games)上,達芙妮的葉子被編織成冠冕、花圈和花環後授予運動員。當我們談到桂冠詩人或諾貝爾獎得主時,我們實際上是採用古希臘和羅馬的傳統,即授予桂冠給功勛卓越的個人,以表彰他們的成就。

波提切利的《春》(Primavera)

另一件展現「變形」主題的藝術作品是桑德羅‧波提切利(Sandro Botticelli)於1480年代初,以蛋彩油性顏料(或稱坦培拉,tempera)繪製於楊木畫板上的《春》。這幅畫比貝尼尼的雕塑《阿波羅與達芙妮》早了一百四十多年。當時,作品《春》是贈予美第奇家族的禮物,畫裏描繪九位古典神話人物,聚集在一片橙樹和月桂樹林間:由右到左分別是:西風之神齊費羅斯(Zephyr)、春天女神克洛里斯(Chloris)、花神芙勞拉(Flora)、維納斯(Venus)、在維納斯頭上飛翔的丘比特(Cupid)、美惠三女神(the three Graces)和信使之神墨丘利(Mercury)。

學界對這九位人物為何同時出現在畫中,始終沒有單一定論。雖然沒能找到串連這組角色的神話故事,但可以確定的是,當時佛羅倫斯的知識界深受文藝復興的「新柏拉圖主義」(Renaissance Neoplatonism)吸引,麥第奇家族也是其中之一。《春》受到奧維德《節日曆》(Fasti)的啟發,同時也受到羅馬詩人盧克萊修(Lucretius)與意大利古典學者暨麥第奇宮廷詩人波利齊亞諾(Poliziano)的作品影響。

畫面右側的西風之神齊費羅斯伸手抱住春神克洛里斯的上半身,同時克洛里斯從嘴裏吐出精美的花朵,飄落至遍滿花卉的草地上。雖然畫中的綠色植披因顏料久經歲月而變暗褪色,但經辨識後,畫作仍可找出多達500種植物,其中有138種花卉確定為真實品種。這顯示波提切利描繪花朵非常精確,甚至可能參考了當時的植物標本集(herbaria)。

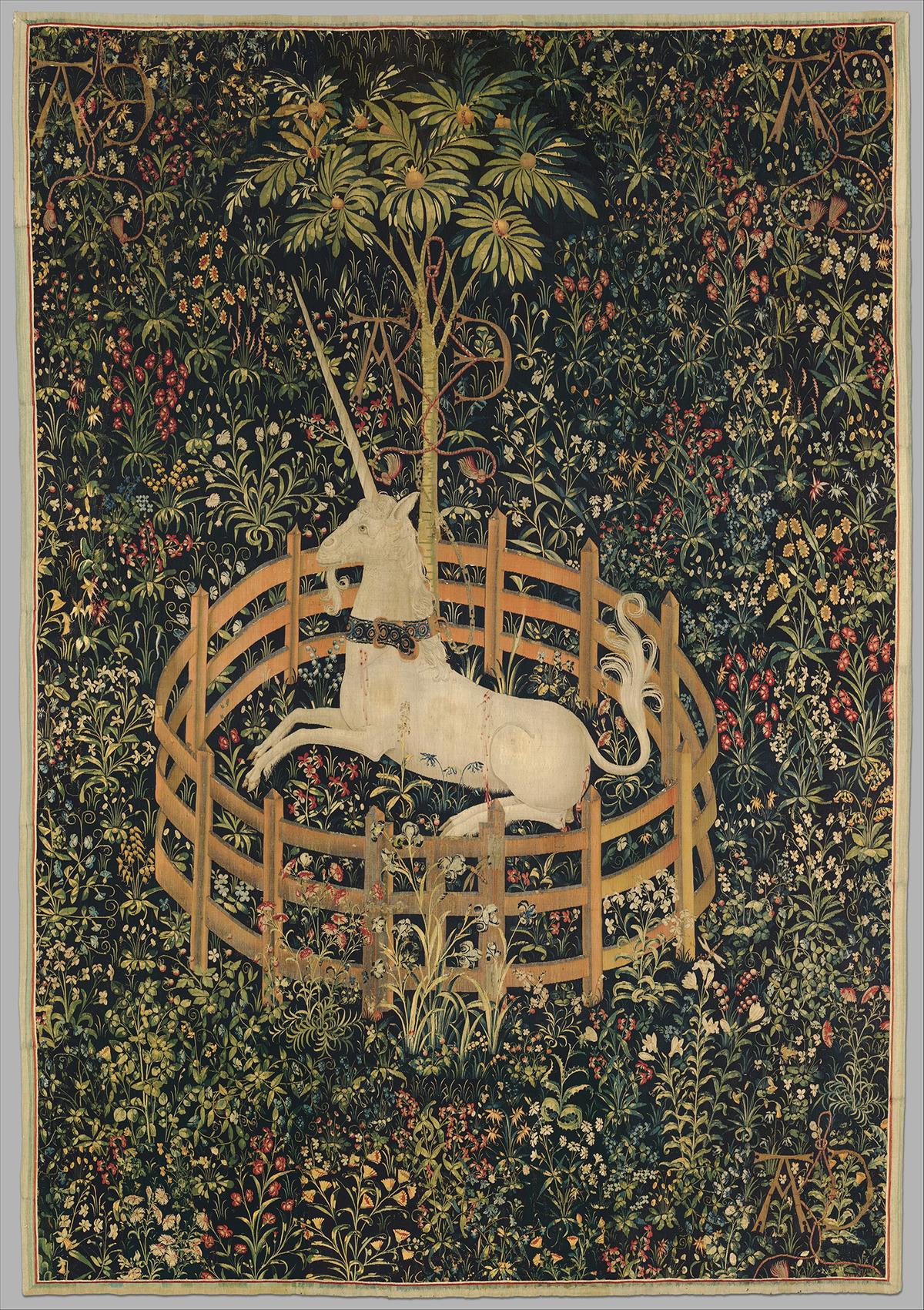

藝術史學家也指出,《春》在視覺上與中世紀晚期佛蘭德或法國的「千花」(millefleur)掛毯有明顯相似之處。這類掛毯以深綠色為背景並灑滿繁花綠葉,經常裝飾於15世紀末至16世紀初的宮殿中。

根據奧維德《節日曆》第五卷的描述,齊費羅斯在成功追求克洛里斯後與她共結連理,並將她化為春之女神、花之女王芙勞拉:

「然而,他為了彌補先前的粗暴,給予我新娘的名分。在婚姻中,我無所抱怨。我沐浴在永恆的春天裏;歲歲年年總是最豐盈,樹木永遠枝葉繁茂,大地永遠滿布牧草。田野裏的是我的嫁妝,我擁有豐饒的花園,微風輕拂,泉水潺潺滋潤其間。我的丈夫以名貴的花卉填滿這座園圃,並宣告:『女神啊,你就是花之女王。』」

在波提切利的畫中,芙勞拉身穿布滿花卉的洋裝,眼神向外直視觀畫者,同時將紅與粉的玫瑰灑落在維納斯面前。花卉以近乎科學般的精確描繪,從克洛里斯口中吐出落至地面的花朵,與芙勞拉衣裙上的花卉紋路幾乎分不出差異。芙勞拉的姿態端莊、優雅、成熟,與她的前身克洛里斯那種柔弱被動的身影,形成鮮明對比。

畫面中央上方,可見蒙著眼的丘比特,盤旋在母親維納斯之上,弓箭瞄準美惠三女神,分別代表生育、美麗與歡樂。信使之神墨丘利背對眾人,似乎全神貫注在揮舞權杖,驅散飄浮的雲霧。對於這幅耐人尋味、充滿爭議的畫作,最常見的詮釋,是對婚姻與生育的禮讚。雖然在一開始,齊費羅斯對克洛里斯的追求像是一種強迫的結合,但最終孕育出一段締造永恆春天之美的婚姻。

原文:Transformation in Bernini and Botticelli’s Masterpieces刊登於英文《大紀元時報》。

作者簡介:

大津‧麻里(Mari Otsu),擁有心理學與藝術史學學士,以及人文學科碩士學位。曾在紐約藝術學校Grand Central Atelier完成古典繪畫技巧和油畫課程。也曾在哈佛大學吉爾伯特實驗室(Harvard University’s Gilbert Lab)、紐約大學特羅佩實驗室(Trope Lab)、西方人際感知實驗室(期間擔任實驗室經理)以及史密森尼美國藝術博物館(the Smithsonian American Art Museum)等地實習。

本文僅代表作者個人觀點,不一定反映《大紀元時報》的立場。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores