一、負耒開篇:耕讀文化的源起

耕讀文化在中國源遠流長。其根源可追溯至先秦農耕文明:農忙時「負耒而出」,以汗水養家;農閒時「橫經而入」,以讀書修身。

這種「出則耕,入則讀」的生活方式,不僅維繫了農桑與書香,也塑造了中國人安身立命的精神底色,對五千年文化的延續產生了深遠影響。

二、從農耕到禮樂:文明的心脈

耕讀文化的萌芽,可追溯至先秦時代。《左傳》有言:「見惡如農夫之務去草焉」,以農耕喻修身;西漢揚雄更曰「耕道而得道」,將農耕上升為體悟宇宙與生命之「道」的途徑。

自漢魏而下,耕與讀的結合愈益成為士人理想。諸葛亮在南陽「隴畝躬耕」,以鋤代筆,蘊養治國之思;陶淵明「種豆南山下」,在鋤草與讀書之間,找到自由與真意。至宋仁宗推行「勸耕勸讀」,而使「農而好學」蔚然成風。於是,耕與讀,不僅是個體修養之途,更成為家國秩序與社會流動的紐帶。

清人王永彬在《圍爐夜話》中云:「耕所以養生,讀所以明道,此耕讀之本原也。」前者關乎生計,後者關乎修為與道義。勤耕者知節儉,勤讀者明禮義。正因如此,耕讀之風由一家之業,化為一國之氣,滋養了鄉土中國的生命氣韻。

三、躬耕與高致:諸葛亮、陶淵明與蘇東坡

自諸葛亮、陶淵明而下,「躬耕」與「讀道」遂化為人格理想,成為文人精神的原鄉。

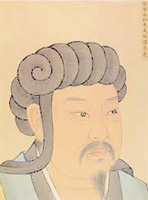

諸葛亮出山前在隆中「隴畝躬耕」,養就從容之心與治國之思,即所謂「未出茅廬,已知天下三分」。他的智慧,不在書齋,而在田野的清明與寂靜之間。他高臥隆中、超然物外的安然與深思,正是「淡泊明志,寧靜致遠」的寫照。

陶淵明辭官歸隱後,寫下「種豆南山下,草盛豆苗稀」,以一鋤一書成就「歸園田居」的詩意人生。對他而言,歸隱非退,而是歸真——在松風竹影間,他找回「自然之我」,開創了文人田園的心靈傳統,也為後世留下以耕讀自守、以恬淡養性的典範。

蘇東坡的耕讀人生,更添幾分人間煙火。貶謫黃州後,因無俸祿,他自辟荒地五十畝,築「雪堂」,號「東坡居士」。勞作雖苦,他卻怡然自得,在《江城子》中吟道:「夢中了了醉中醒,只淵明,是前生。走遍人間,依舊卻躬耕。昨夜東坡春雨足,烏鵲喜,報新晴。」

他在黃州「自耕其田,自養其心」,於困厄中開出一片精神的田園。

他們三人皆以耕啟智,以讀明志。在世俗之外,自守一方心田;在勞作之中,不失精神的高致。

四、當代迴響:在喧囂中重尋寧靜

步入現代社會,工業與訊息的浪潮讓人漸行漸遠於土地,也淡忘了「讀以明道」的初心。耕讀文化的式微,並非它陳舊,而是我們遺忘了它的靈魂。

「倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱。」在物質豐盈的時代,更需精神的自省與心靈的自足。今日之「耕」,未必在田疇,而在於人生與事業的勤勉中;今日之「讀」,也未必為功名,而為修心養性、涵養氣度。耕,是與生活的連接;讀,是與靈魂的對話。即使不能「帶月荷鋤歸」,也可在晨光中散步,於靜夜燈下讀書;或遠足山林,或泛舟湖上——只要心有寧處,皆是田園。

真正的耕讀,不止是謀生的方式,更是安頓靈魂的智慧:讓人從浮躁中找回專注,從喧囂中重獲寧靜。從這種意義上說,當代的耕讀是一種「性命雙修」——修命即耕,修性即讀。唯有如此,方能在滾滾塵世中,守住內在的清明與從容。

五、橫經歸心:耕讀之道的永續

「出而負耒,入而橫經」,是古人生活的常態,也是精神的象徵。它提醒我們:真正的豐盈,不在外物,而在心靈的安然。

耕,是與大地對話;讀,是與天理晤談。兩者相合,便成就了中華文化千年不滅的底色——一種根植於泥土的智慧,一種流淌於典籍的溫度。

在今天重提耕讀,並非懷古,而是回望來路,從先民的生活中汲取安頓身心的力量。

正如古訓所言:「耕讀傳家久,詩書繼世長。」

願人人心中有田,處處皆可耕讀;

願在塵世喧囂中,仍能守住那一方靜土。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores