紐約大都會美術館裏的瑰寶,實在是多得如過江之鯽。所以,我只能和朋友們分享冰山之一角。

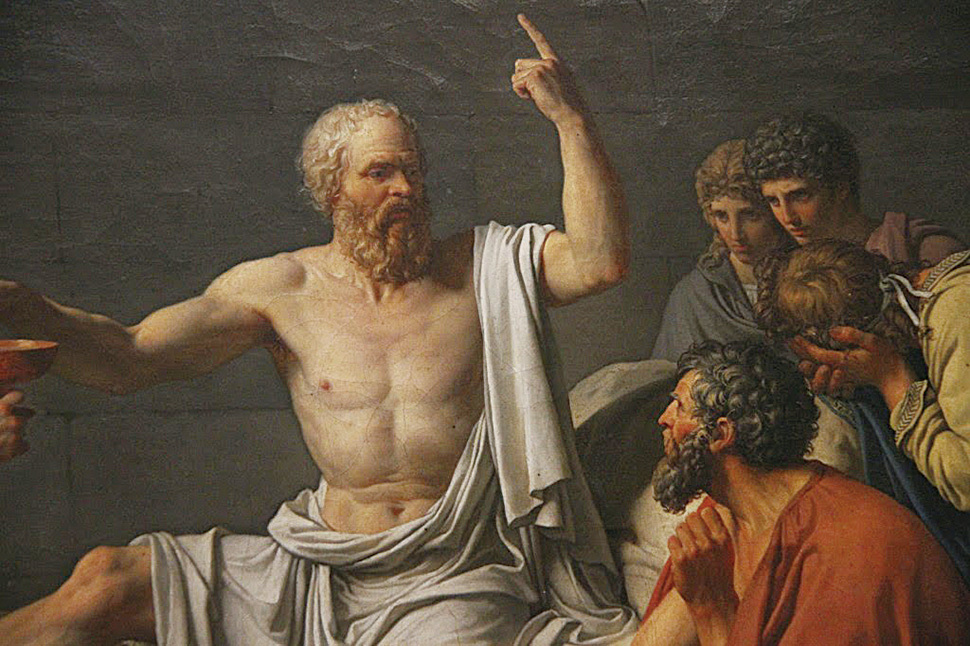

我這一次造訪大都會美術館,大部份的時間都用在觀賞歐洲從文藝復興到十九世紀的繪畫。其中第一張遇到的名畫,是法國「新古典主義」大師Jacque-Louis David(中文常翻譯成「大衛」)所繪的《蘇格拉底之死》。

歐洲的繪畫在意大利文藝復興時期,達到古典主義的高峰。但是隨後的矯飾主義(Mannerism)、巴洛克(Baroque)、和洛可可(Rococo)時期,則逐漸走向了華麗和繁複。 所以在十八世紀末、十九世紀初之際,出現了一個回復到古典主義的穩重莊嚴的風潮,被稱為「新古典主義」(Neoclassicism),而畫家大衛則是這個運動裏的佼佼者。 其實在同一個時期,在音樂的領域裏也有一個相應的風潮。但是因為音樂過去的發展,並沒有像繪畫的發展那樣,有一個顯著的古典時期。所以和繪畫「新古典主義」相應的音樂風潮,只被稱為「古典主義」,而沒有加上「新」的字樣。像海頓、莫札特和貝多芬,都是音樂「古典主義」的大師。

這幅畫的主題《蘇格拉底之死》,在西方的哲學史上是一個重要的事件。根據蘇格拉底的學生柏拉圖的記載,蘇格拉底在被古希臘雅典的公眾宣判喝毒藥處死之後,不但沒有趁機出走,反而坦然就義。而且在喝毒藥之前,向他的門徒們闡釋他為甚麼要選擇從容就義。他的論點,對西方的生命哲學產生了很大的影響。而大衛的這一幅畫,就是在描繪這重要的一刻。

這幅畫的構圖並不繁複,是以半裸的蘇格拉底為軸,而以他的右手和他的視線形成一個三角形。那位遞毒藥給蘇格拉底的青年,和幾位哀痛的門徒,則成了這個三角形的其它兩點。而且,畫裏的用色也相當內斂。這兩方面,都顯示出大衛當時想要脫離洛可可浮華風格的努力。另一方面,大衛也善用了顏色,來反映畫中人物的心靈狀態。 除此之外,背坐在畫面左端的柏拉圖,也因為衣著淡色,所以雖然顯著,但是並沒有很突兀地干擾到三角形的主構圖。

中國繪畫和歐洲繪畫之間,有一個有趣的差別:中國繪畫除了早期的漢、唐時期,和受到西方影響之後的清朝及晚近,其它時候都是「重山水而輕人物」。而歐洲繪畫則是反其道而行:重人物而輕山水。我相信歐洲繪畫的這個傾向,或多或少受到了蘇格拉底和柏拉圖大力倡導「人本主義」的影響。◇

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores