在一趟驚濤駭浪的飛行中,乘客皆面露驚恐,惟獨一位白髮長者神情淡定,手中高舉一杯紅酒。旁人驚問:「你死過嗎?」他輕描淡寫地答:「我活過。」這一句瀟灑的回應,恰恰寫照了他一生無懼生死、瀟灑如風的態度。他是蔡瀾——作家、電影人、美食家,亦是香港「四大才子」之一。

隨著蔡瀾在6月26日辭世,四位才子終於在天上重聚。金庸、倪匡、黃霑、蔡瀾——他們才情各異,但一樣瀟灑;他們或縱橫武俠,或馳騁科幻,或詞曲傳世,或談笑風生,用一生寫下香港文化最輝煌的篇章。他們的離去,標誌著一個香港文化黃金年代的謝幕,也留下了無數關於風骨、情義與智慧的傳奇篇章。

蔡瀾:活得通透 死得優雅

1941年出生於新加坡的蔡瀾,自小生活在戲院樓上,深受電影與文學薰陶。16歲隻身赴日學習電影,從此展開浪遊世界的人生篇章。1963年,22歲的他定居香港,加入邵氏電影擔任製作經理,十多年後升任嘉禾電影副總裁,在八、九十年代監製過幾十部電影,共創港產片的黃金時代。

為了不被導演捆綁,他選擇擔任監製,他笑言:「可以同時玩五、六部電影」。這種「貪玩」的本性,延伸至寫作與飲食。他出版超過200本著作,旅行、美食、笑話、哲學、人物傳記,每一種類型都有⋯⋯他還主持深夜清談節目《今夜不設防》以風花雪月、人生經歷為主,間中論及時事,因經常邀請女明星作嘉賓,有酒有才子又有佳人嘅組合之下,當年亞視的節目風靡一時。他亦創辦食品品牌、開設食店。晚年更成為「米芝蓮級」的食評家,其足跡遍布世界餐廳。

2023年失去摯愛妻子後,他選擇住進維港畔的酒店,由八人團隊全天候照料,每月開支超過50萬港元。他曾說:「有錢不用,跟窮人無異。」既懂享受,也不忘儲備,以防未來。「如果賺100元,但全部花光,便會變成窮鬼。如果賺100元花20元,你便是吝嗇鬼。」

他看透財富與生死,從容淡定。至倪匡離世,亦依諾不哭——「倪匡一死,別人問我有否傷心事,我不說。我和倪匡互相答應對方,我先死,你不要哭;你先死,我不要哭。」所以,在2022年,倪匡離世的時候,他真的沒有哭,仍然笑著生活。

2025年6月,蔡瀾於睡夢中安然辭世,享年83歲。

倪匡:寫盡宇宙 笑對死亡

1935年,倪匡出生於上海,年少時曾任軍人,後來因政治因素流亡香港。他曾做過雜工、讀夜校,最終以筆為業,自喻「世界上寫中文最多的人」。1958年,他在《工商日報》發表第一篇小說,正式入行。之後加入《真報》,由低做起,曾任記者、編輯、主編。

他筆下的《衛斯理》系列涵蓋科幻、玄學、哲思,為華語文學開闢異想天地。筆耕橫跨40年,直至2004年最終篇章《只限老友》出版,他才宣布正式停筆。倪匡曾經說過,「以前從來不講靈感,坐下就寫。但寫到《只限老友》,第一日寫不到,第二日都寫不下去,就知道我的靈感已用盡啦。」

倪匡亦是電影幕後功臣,執筆超過300部劇本,包括《唐山大兄》、《精武門》等等,成就港產片黃金年代,並獲香港電影金像獎終身成就獎。

經常笑臉迎人的他,對死亡的看法,與蔡瀾一樣咁豁達。他對生死早有定見:「我覺得死亡是必然的事,我覺得人死不用傷心,人一定要死,所差的是早或遲,早或遲只差數十年,相對於宇宙的時光,數十年算得上甚麼?根本是一剎那的事。」

2019年,倪匡被診斷皮膚癌後,他選擇不治療,「與病同歸於盡」。2022年,倪匡無聲離世,留下風趣與智慧。

倪匡最記掛的一位老友,就是十多年前去世的好友——黃霑。2004年黃霑因病離世,並沒有通知他見最後一面。倪匡估計,黃霑舊病復發時完全不告訴他,因為他太顧及自己的感受,不希望他不開心。

黃霑:以歌入詩 以情度世

黃霑,1941年生於廣州,逃難來港後於港大中文系畢業,擅寫詞、亦筆耕不輟,字數累積過千萬。他與顧嘉煇的「煇黃」組合,被譽為「香港詞壇教父」,寫過超過1000首歌曲,寫下《上海灘》《獅子山下》《滄海一聲笑》等膾炙人口之作,成為香港粵語流行樂壇的奠基者。這些歌詞,不僅詩意十足,還很貼近生活,深刻反映香港人的心聲和社會情懷。

他才氣橫溢、幽默灑脫,涉足影視、文學與主持,卻也曾歷經人生低谷。90年代因負債陷入絕境,一度萌生輕生念頭。最終因母愛挽回,發奮還債,終於東山再起。

黃霑曾在訪問中說:「我媽媽救了我,因為我捨不得她,我覺得我不可以把痛苦留給一個如此疼愛我的人,那是我媽媽,我沒有跳,沒有跳就要生活下去,生活下去怎樣呢,很簡單,就是拼命去做,還錢。」

2004年11月,黃霑因末期肺癌離世,享年63歲。他曾感慨:「人不能超越死亡,但李白的詩仍能穿越時間。」而今,黃霑的詞,也早已超越時間,長存人心。

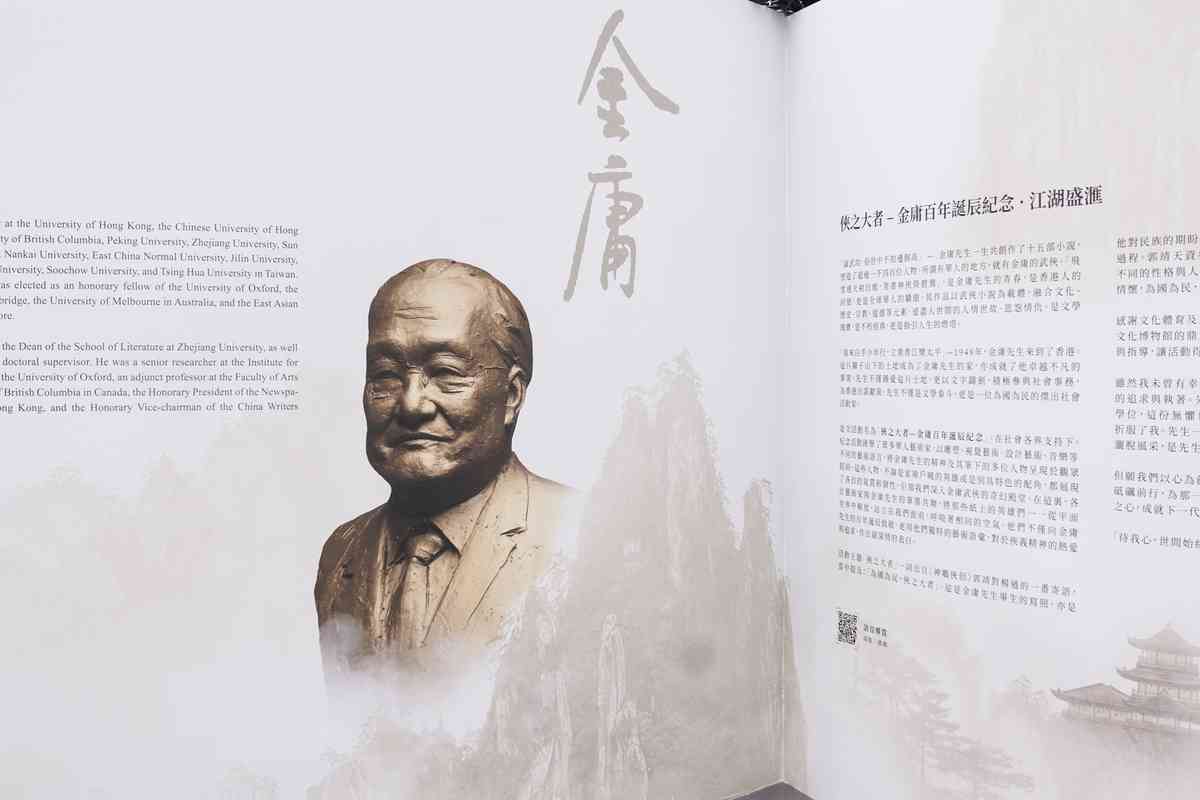

金庸:筆下江湖 照見人心

金庸,原名查良鏞,1924年生於浙江,自幼酷愛經史子集,少年時已展文采。1948年來港任職報社,1959年,他創辦《明報》,並將發展成為報業王國。

為何金庸會突然開始創作武俠小說?這要追溯至1954年,澳門舉行的一場轟動一時的擂台比武——太極拳大師吳公儀對戰白鶴派陳克夫。該場比賽吸引了上萬名觀眾,引發社會對「武林」與「江湖」的熱烈討論。

當時在《新晚報》任職的金庸,目睹同事梁羽生所撰武俠小說《龍虎鬥京華》連載大受歡迎,於是他亦以「金庸」為筆名,開始連載其首部武俠小說《書劍恩仇錄》,並迅速聲名鵲起。其後,他陸續推出多部經典作品,直至1972年完成第十五部作品《鹿鼎記》後,便決定封筆,不再創作武俠小說。

關於封筆的原因,金庸曾作出以下解釋:「我現在自己研究學問、研究歷史。寫小說……我覺得對自己是一種負擔。」

金庸筆下的江湖世界情感真摯而豐富,成功塑造出眾多膾炙人口的經典角色,如郭靖、黃蓉、楊過、小龍女等,深受讀者喜愛,並影響了數代華人。

他憑藉深厚的歷史素養與獨特的文學筆觸,將中國歷史、哲學與武術巧妙融合於小說之中,使其作品蘊含濃厚的中華文化底蘊。自1980年代起,金庸的武俠小說逐漸成為國內外華文文學研究的熱門領域,多次舉辦國際學術研討會。他的作品更被中國大陸、台灣、新加坡及香港等地的教育機構選為語文教材的範例。

金庸於2018年辭世,享壽94歲。儘管他已離世,其作品與思想至今仍於華人世界廣泛流傳,被譽為「當代華人文壇巨匠」。他的文學成就不僅止於武俠小說,更成為華人文化的重要象徵。

一個傳奇時代的落幕

金庸用劍筆築江湖,倪匡用奇想闖宇宙,黃霑用詞曲寫人心,蔡瀾用風趣活人生。香港四大才子,以筆為劍,以人生為戲,塑造出一個屬於才子、屬於香港、屬於華人的文化盛世。他們不懼死亡,因為他們早已活得夠精彩。

如今,他們已在天上重聚,或論文史,或談風月,舉杯暢飲,不問生死。而我們,只需翻開他們留下的字、看過的畫面、聽過的旋律,便能再次遇見他們的靈魂。

四大才子不在了,但他們的精神,永不謝幕。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores