美國政府近日正式宣布撤銷台積電南京廠等外資半導體企業的「經驗證終端用戶」資格,標誌著美國對華半導體出口管制進入更嚴厲階段。財經專家分析指出,此舉影響深遠,這意味著從過去的「綠色通道」變成了「逐項審批」的繁瑣流程,外資或撤離,中國廠商面臨斷供,並將推動美中科技戰升級。

VEU計劃終結 外資廠商「綠色通道」將成為歷史

美國商務部工業與安全局(BIS)於9月2日發布重磅新規,宣布全面關閉「經驗證終端用戶」(VEU)計劃。這項措施將在120天緩衝期後,於2025年12月31日正式生效,直接波及台積電南京廠、三星電子以及SK海力士在華所有生產基地。

VEU計劃曾是外資半導體廠商在華營運的「特殊通行證」,允許它們免許可引進美國先進設備和核心技術。

根據最新規定,這些工廠今後進口任何美國設備都必須逐案申請許可證。值得注意的是,美國商務部明確表態:將優先批准維持現有產線正常運轉的申請,但堅決拒絕任何涉及產能擴充或技術升級的項目。

「這是堵塞出口管制漏洞的關鍵一步。」美國商務部次長凱斯勒(Jeffrey Kessler)在官方聲明中強調,「我們必須糾正那些讓美國企業承受競爭劣勢的政策缺陷。」

專家:科技博弈邁入新戰略階段 管制影響深遠

台灣知名財經專家黃世聰9月4日在接受《大紀元》專訪時說,「這意味著從過去的『綠色通道』徹底變成了『逐項審批』的繁瑣流程。」他形象地比喻道,「就像從高速公路被迫改走羊腸小道。」

黃世聰進一步解釋了管制的技術焦點:「美國的管制主要瞄準14納米以下的先進製程產品,這正是略微先進但具有重要戰略價值的技術節點。」

對於中美科技競爭的未來走向,黃世聰判斷:「中美之間的戰略博弈正在進入一個全新階段——半導體博弈時代。美國試圖將半導體技術武器化,而中國也可能以稀土資源作為反制手段。雙方的角力恐怕會進一步白熱化。」

在談及尋找替代供應商的現實困境時,黃世聰坦言:「半導體產業的核心零組件供應商高度集中在美國,因為美國技術構成了管制的核心依據。許多看似來自其它國家的產品,實際上都內含美國技術成份。」

美國禁令對南京廠供應鏈的深層影響

台灣南華大學國際事務與企業學系教授孫國祥從技術營運角度分析。「VEU資格取消後,台積電南京廠所有受美國管制的關鍵工具、零組件、化學材料都必須單獨申請出口許可。」

他對《大紀元》指出,「這意味著設備維護、技術升級、產能擴充的節奏可能顯著放緩,整體供應鏈成本將不可避免地上升。」

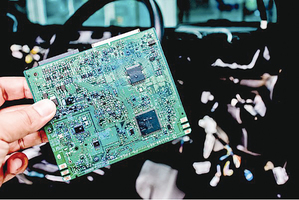

孫國祥對南京廠的技術定位做出了描述:「該廠以16、12納米和28、22納米製程量產為主,雖然不屬於最尖端的先進製程,但在汽車晶片、通訊器件和消費電子SoC領域仍有穩定需求,屬於具有重要商業價值的中階製程。」

他進一步分析了管制措施對營運的深層影響:「VEU取消將嚴重限制相關技術節點的擴產時機、升級速度和營運可預見性。」

台灣制定全方位產業支持策略 影響相對可控

面對美方突如其來的管制升級,台積電迅速發布回應聲明,確認已收到官方通知並正在積極評估相關影響。公司承諾將與美國政府保持密切溝通,全力確保南京廠營運的連續性和穩定性。

台積電南京廠專注於16納米製程晶片生產,是該公司在中國大陸唯一涉及BIS管制範圍的製造設施。從產能佔比來看,南京廠僅佔台積電全球總產能的約3%,影響程度相對有限。

台灣經濟部長龔明鑫周三(3日)回應媒體說,南京廠產能佔比很小,台積電受到的直接影響明顯較輕。相比之下,三星在華產能佔其全球總量約兩成,SK海力士更是高達四成。

龔明鑫指出,BIS同步取消三星和SK海力士的VEU資格,說明此舉並非針對特定企業的「精準打擊」,而是美國全面加強半導體管制的系統性措施。

面對美國加徵關稅和技術管制的雙重挑戰,台灣政府已制定全方位的產業支持策略。經濟部長龔明鑫透露,「立法院三讀通過的特別條例將為產業界提供至少930億元新台幣的特別預算支持,另外還有200億元的機動資金可供緊急調用。」

截至9月1日的最新統計顯示,各項支持計劃已顯現積極成效:金融協助申請案達100件,研發升級轉型項目236件,通路行銷布建項目接近300件。

美方管制或成談判利器 專家:外資撤離 中企斷供

黃世聰從戰略角度分析了此次VEU調整的動機。「這項措施與即將到來的232條款調查密切相關。」他分析道,「美國針對半導體產業的232條款調查可能會導致新的關稅措施,這次VEU調整很可能是提前布局的『先手棋』。」

232條款是美國基於國家安全考慮發動的貿易調查機制,未來可能對半導體產品徵收差別化關稅,不同國家和產品面臨的稅率可能存在顯著差異。

黃世聰進一步推測美國的談判策略:「特朗普政府可能想要複製此前對輝達的做法,對銷往中國的晶片徵收20%的『安全費用』,然後將此作為與中國進行戰略博弈的重要籌碼。」

孫國祥從企業經營角度提出了更為嚴峻的長期預警。「如果單一許可申請演變為『推定拒絕』的常態化操作,關鍵保養零件長期無法及時獲得,導致生產良率和交期承諾無法達標,那麼繼續營運的機會成本將超過關閉或轉移的損失。」

第二個情況是商業的門檻,當管制措施導致企業毛利被侵蝕至無法覆蓋合規風險溢價時,「理性撤離將成為不得已的選擇」。這種判斷為相關企業的長期戰略規劃提供了重要參考。

最後是聯盟跟政策的門檻,他說,如果美日、荷蘭等盟國在工具跟零組件上形成更緊密一致的全面審核,再加上黑名單擴張,同時在對華外資廠區的科技轉移風險採更嚴格的標準,三星、海力士、台積電等對在中國的投資續流的誘因就會下降。中國方面則面臨斷供。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores