借助日本國立天文台在美國夏威夷建造的昴星團望遠鏡(Subaru Telescope),天文學家在宇宙初期的「垂死」星系中發現超大質量黑洞。這提供了關鍵證據,證明超大質量黑洞在塑造最早和成長最快的星系方面發揮了重要作用。

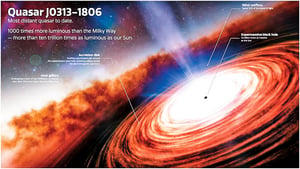

「昴星團望遠鏡」網站在9月17日發布的新聞稿中指出,天文學家利用昴星團望遠鏡的廣域巡天能力在遙遠的星系中發現了兩個活躍的超大質量黑洞或類星體(quasar,指遙遠星系中極為明亮的核心,它們由超大質量黑洞提供能量)。

天文學家隨後藉由美國太空總署(NASA)的韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)在近紅外光下的卓越觀測能力對J2236+0032和J1512+4422這兩個類星體進行研究。這兩個類星體位於129億光年之外,在宇宙大爆炸9億年後就存在了。

星系中心存在著超大質量黑洞,其質量從太陽質量的幾十萬倍到幾百億倍不等。這些黑洞在活躍時會吸積周圍的物質,釋放出巨大的能量,形成極為明亮的類星體。

(編者按:黑洞通常分為恆星質量黑洞和超大質量黑洞。恆星質量黑洞是大質量恆星在生命末期因重力坍縮而形成的黑洞;而超大質量黑洞則位於星系的中心,被認為是在星系形成的早期階段形成的,並通過吸積周圍物質不斷增長。)

天文學家發現,星系的質量與其中心黑洞的質量之間存在著強烈的相關性,這表明星系和黑洞在宇宙中共同成長,此一過程被稱為「共同演化」(co-evolution)。但這種共同演化的開始時間和方式尚不清楚。為了了解其早期階段,天文學家需要觀察早期宇宙中遙遠的星系,並將其恆星的影響與黑洞活動區分開來。

由日本國立天文台和東京大學等機構的研究人員組成的國際研究團隊不僅偵測到J2236+0032和J1512+4422這兩個類星體的明亮光線,還意外探測到了來自其宿主星系恆星的中性氫(或稱中性氫原子,它是在宇宙中最早形成的元素之一)吸收線。

對這些吸收線的詳細分析顯示,這些星系近期形成的新恆星非常少,這表明幾億年前曾爆發過一次大規模的恆星誕生,此後星系的生長速度減慢或幾乎停止。這種劇烈的變化可能是由中心黑洞發出的強烈輻射引起的。

J2236+0032和J1512+4422的宿主星系是迄今已知距離最遠的此類星系之一。這些宿主星系的質量巨大,分別包含相當於600億和400億個太陽質量的恆星。

這項研究的主要報告撰寫人、早稻田大學高等研究所的尾上匡房(Masafusa Onoue)博士說:「在宇宙大爆炸後不到10億年的時間裏,在宇宙中發現如此成熟的星系,完全出乎意料。更令人驚訝的是,這些『垂死』的星系中仍然擁有活躍的超大質量黑洞。」

先前的研究表明,超大質量黑洞的活動可以抑制其宿主星系的生長,並驅使星系從活躍階段轉向靜止階段。這項發現捕捉了這個過程,為了解早期宇宙中星系和黑洞複雜的生長歷史提供了新的線索。

上述研究成果於8月11日發表在《自然-天文學》(Nature Astronomy)期刊上。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores