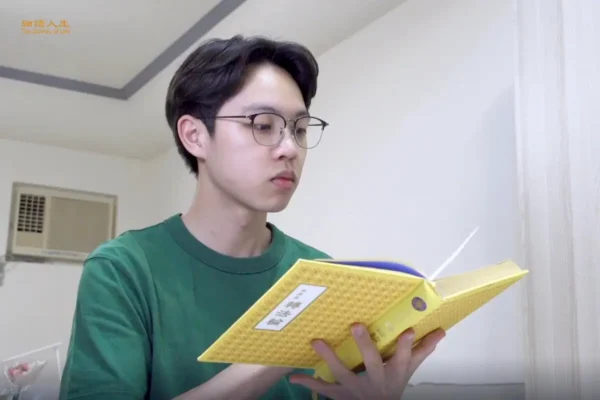

在接受採訪的時候,20歲的奕圻(Yi-Chi)自信開朗,才華橫溢的他就讀於台灣蔦松藝術高中,正在追尋自己的聲樂夢想。很難想像,他在青少年時期,曾經走過一段被精神疾病折磨的艱難歲月。

少年時期的奕圻曾經是一個活潑的孩子,眼神靈動,有著無窮的好奇心。可是,從某一天開始,他慢慢地陷入了強迫症、焦慮症和抑鬱症的深淵。

開始的時候只是一點點的不自在,很快便演變成嚴重的心理疾病,年輕的奕圻必須面對兇猛的病魔帶來的挑戰。不可控制的重複行為、不受自己意識控制的思維,還有令人窒息的絕望感吞噬著他的每一天,令他脫離了曾經熟悉的充滿活力的社交生活。由於連自己的日常生活都無法自理,他的學習和社交生活都受到了嚴重的干擾。

有一天,奕圻讀到了一本書,書名是《轉法輪》。從此,他的生活有了一百八十度的轉變。《轉法輪》是法輪大法的主要著作,法輪大法是一種以「真、善、忍」為原則、包括打坐煉功的修煉方法。

今年6月,奕圻在新唐人電視台訪談節目《細語人生》中,分享了他人生中翻天覆地的大轉變。

人生開始墜入深淵

在奕圻初中二年級,也就是14歲左右的時候,他開始出現強迫症的症狀。他的精神健康狀況迅速惡化,導致他思維混亂,無法正常地生活。

「開始我是一直想要整理東西,整理到後面我覺得,我明明就不想做。」他回憶道,「做的過程也很痛苦。然後上課也不能看老師的教學,不知道自己怎麼了。我就覺得跟別人不一樣。」

到了高中,奕圻已經完全沒有辦法進行社交,甚至不願意出門。他會一遍又一遍地做同一件事情,根本停不下來。強迫症使得他在日常生活中已經精疲力竭,比如洗澡要洗三到四個小時,整理被子要半小時、一小時甚至更長時間。生活的模式被打亂,人變得很疲乏。

因為要用一個上午刷牙和疊被子,然後才能出門去上學,奕圻幾乎每天都會遲到,並且經常忘記了時間。

「(思維)不是那種理性的。」他說,「自己很矛盾,不知道該怎麼辦。」

最終,奕圻休學了一年,因為被這種強迫性的思維所困擾,他甚至沒有辦法在學校正常地吃飯或喝水。一年之後,他轉學了。但是在新的學校只讀了一個月,他就再次休學了。由於他患有嚴重的抑鬱症,並且生活完全無法自理,老師們擔心他有自殺的風險。

隨著這種強迫性的、永無止境的重複行為變得越來越嚴重,絕望和焦慮隨之而來。在家裏,奕圻只能躺在地板上,不敢回床上睡,因為他對洗澡也感到焦慮。

「所有事情都整個跨掉了。」他說,「就是整個人好像沒有能力,就像一個植物人。」

他描述說,那是一種自己跟自己過不去的感覺,不明白自己為甚麼不能控制自己。

奕圻被診斷患有強迫症、焦慮症和抑鬱症等,經常要接受心理諮詢。父母帶著他四處求醫,專業醫生、心理治療師都試過了,但是都無濟於事。所有人都認為,希望已經耗盡,奕圻或許一輩子都不會好起來了。

在低谷中迎來轉機

落到了人生的最低谷,奕圻感覺自己已經陷入了無休止的強迫症的深淵當中。這個時候,一位定期給他做心理輔導的社工向他介紹了《轉法輪》這本書。奕圻一家並沒有宗教信仰,所以開始他有點排斥。不過由於和社工已經有一段時間的默契,和她建立了信任的關係,奕圻選擇和她一起朗讀《轉法輪》。

隨著不斷反覆閱讀《轉法輪》之後,奕圻的生活在不知不覺中得到了改善,他逐漸克服了生活中的強迫性習慣。

「就覺得蠻神奇的。(讀《轉法輪》)會讀得很投入,很有正念。」他說。

慢慢地,奕圻可以正常洗澡了,也開始越來越有自信。他想踏出家門,想要接觸社會。

生活重新充滿意義

奕圻的精神疾病持續了三年時間,卻在一個月之內,通過閱讀《轉法輪》而逐漸康復。

踏出家門之後,他到台灣外交部當義工,做一些事務性的工作。俄烏戰爭爆發後,奕圻的任務是接收和整理台灣民眾捐贈給烏克蘭的物資。他能夠自己組織活動,並自如地和周圍的同齡人互動。

現在,奕圻已經重返校園,追尋他的聲樂夢想。

生命的感悟

對於自己天翻地覆的變化,奕圻回憶說,《轉法輪》裏面講的道理,他好像似曾相識,而且非常認同。「我覺得裏面的內容是真的在改變人。」他說。

書中關於德和業力的概念深深觸動了他。中國有句古話叫「祖上積德」,老人家也經常講,上輩子做壞事會造下業力。奕圻認為,以前的那段痛苦的經歷,是讓他有機會認識法輪大法的一個過程。

「我相信人有好幾生好幾世。」他說,「累生累世的業力,都需要以不同的方式去償還。我可能就是通過這樣的方式,還有幸得到大法。」

奕圻覺得,《轉法輪》中有一節叫「主意識要強」,對他有很大的影響。他感覺到,以前的自己,就像是主意識不在身體這個軀殼裏面,自己不能控制自己的身體。這個新的領悟讓他重拾了人生的目標,也重新獲得了信心。

對於過去所經歷的痛苦,奕圻沒有一絲的抱怨。他相信,這些經歷讓他有幸遇到了法輪大法,讓他成為了更好的人。如今,作為一名法輪大法修煉者,他每天都在踐行「真、善、忍」的原則。

在沒有修煉法輪大法之前,奕圻常常因為弟弟患有唐氏綜合症而感到很丟臉,不想和弟弟接觸。現在,他學會了要多包容弟弟這樣的特殊兒童,接受他們本來的面目,還要多幫助他們。

在學校裏,奕圻與之前和自己有過誤會的同學言歸於好。他會主動道歉,和同學們坦誠溝通。

「如果我做的事情可能傷害到別人,或者是沒有為別人著想,也讓他有損失,那我可能就會不小心造業。」他反思道,「我可能就要通過一些事情,我也要同樣吃過苦,才有辦法把這個業力消掉,然後再轉化成德。」

本文原文:One Young Man’s Journey to Freedom From OCD and Depression刊登於英文《大紀元時報》。

新唐人《細語人生》節目影片(連結)

#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores