在當代戰場上,廉價且具自主性的無人機已能自動搜尋、干擾並摧毀目標,其反應速度遠超人類。因此,美中之間的軍事角力,正從傳統武器競賽轉向無人機與人工智能(AI)為核心的技術較量。

分析人士指出,決定無人機戰爭勝負的關鍵,在於誰能以更快的速度、更大的規模進行部署。

中共正致力於擴大無人機的規模,作為回應,美國正著手打造自己的無人機群、改進更智能的軟件,並加強對中方的技術限制;而烏克蘭前線則成為評估技術效用的實戰試驗場。

分析人士向《大紀元時報》指出,這場競賽並非比拚單一「最佳無人機」,相反,這是中共為戰爭動員龐大民用無人機產業的能力,與美國將精妙的原型轉化為量產、再通過軟件與盟軍網絡整合在一起的努力之間的競賽。

分析人士表示,華府若要取勝,必須加速審批與測試流程、大量採購,並將烏克蘭戰場驗證有效的策略大規模推行——例如採用開放式系統、促進快速升級,以及以千計規模部署技術設備。

分析人士強調,未來的任何衝突(特別是美中在台海爆發衝突的話)的勝負關鍵,將取決於規模、速度,以及從烏克蘭戰場汲取的教訓。

中共推行「軍民融合」戰略

中國的民用消費級無人機產業的規模龐大。據中共工業和資訊化部副部長單忠德在2024年4月18日在國新辦發布會上稱,2023年中國交付民用無人機超過317萬架,截至2023年底,民用無人機研製企業超過2300家,量產的無人機產品超過1000款。

這是一個以全球最大無人機製造商「大疆創新」(DJI)為核心的生態系統,形成的低成本零組件供應鏈涵蓋了:摩打、光學元件、無線電設備與飛行控制器,這些技術能在極短時間內轉化為軍事用途。

此現象彰顯了中共所推行的軍民融合戰略:這是一個由國家引導的過程,可將民用技術的優勢轉化為戰時的應變能力。

北京亦大力投資於研究反無人機武器技術。

今年7月,中共軍工巨頭「中國兵器工業集團」(Norinco,又稱中國北方工業集團)在一場廣受關注的內蒙古實戰演示中,展示了一款50千瓦車載激光武器OW5-A50,號稱「蜂群無人機殺手」。該演習同時展示了多款無人系統——用於提供戰場態勢感知能力和目標探測的一款長航時無人機,以及用於配合的一款無人直升機,它們可用於協同作戰。

在9月舉行的北京閱兵中,新型無人機與反無人機激光武器、微波武器並列亮相。然而據國防新聞網站「陸軍識別組」(Army Recognition Group)獨家報道,此類裝備——例如「颶風3000」微波系統——仍處於實地測試階段。

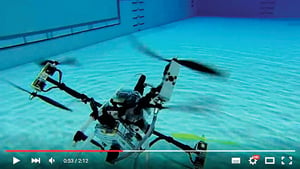

無人機提供的物流能力,也被視為一種具潛力的軍事力量。

例如今年7月在雲南,一支協調運作的重型運輸無人機編隊,僅用數日便將180公噸鋼材與混凝土運抵山區,用於建造輸電塔——這一行動所展現出的後勤實力,在戰時補給中可能至關重要。

去年11月在廣東省珠海舉辦的第十五屆中國國際航太博覽會上,中共還展示了號稱「無人機母艦」的「九天」大型無人機,該機型設計用於發射和回收數十架小型無人機。然而由於公開的技術細節有限,觀察人士指出其在實際戰場情境中的實用性與作戰價值仍存疑。

前中共軍隊工程師、現為軍事分析師的斯蒂芬‧夏(Stephen Xia)向《大紀元時報》表示:「北京的訊息很明確——無論在進攻或防禦上,都要取得規模優勢。」

美國反制中共

面對挑戰,華府意識到事態緊迫,正加速去除對中國產零件的依賴並擴充本土產能。特朗普政府今年6月簽署行政命令(Unleashing American Drone Dominance),推動美國產的無人機製造;美國商務部7月依《貿易擴展法》第232條款啟動國安調查,針對進口無人機及相關零組件展開審查——此舉可能導致加徵關稅或直接實施進口限制。

9月,美國當局表示將推出新規定,可能會直接限制或禁止多款中國製造的無人機及其零組件,此舉是先前措施的進一步加強。聯邦法院也維持五角大樓將大疆(DJI)列為「中共軍事企業」的裁定,進一步收緊了對這家全球最大消費級無人機品牌的管制。

與此同時,五角大樓「藍色無人機系統」(Blue UAS)計劃已建立一份經過審核的公開名單,列出符合網絡安全與供應鏈要求的小型無人機及其零組件產品——其中不包括中國製產品——並引導國防部採購人員及其它政府機構選擇可信賴的選項。

「政策只是鋪好了舞台——真正的考驗在於能否大規模部署硬件。」駐美軍事科技分析師、前材料工程師、YouTube中文軍事新聞頻道「馬克時空」的主持人曹馬克(Mark Cao)表示。

美國國防部於2023年8月啟動了「複製者」(Replicator)計劃,承諾在2025年8月前交付「數千套」低成本、可擴展的自主化系統,促使各軍種加快採購速度並大量採購。該計劃優先發展可快速量產的無人機系統,繞過傳統緩慢的國防採購流程。

美國防官員上月向「國防獨家新聞」(DefenseScoop)網站透露,目前已有數百套系統交付軍方單位——雖未達原定目標——但資金與推進勢頭持續。本報未能獨立驗證此說法。

此構想與美軍印太司令塞繆爾‧帕帕羅上將(Admiral Samuel Paparo)的說法相呼應,他於2024年6月在新加坡香格里拉對話會期間接受《華盛頓郵報》採訪時表示,若中共攻台,美軍將動用海、陸、空無人群體把台灣海峽變成「無人地獄」(Unmanned Hellscape),藉此拖慢共軍行動,為美軍重型部隊爭取時間。

在高端領域,美國空軍的「無人僚機」已然翱翔天際。通用原子(General Atomics)的YFQ-42A已於8月展開飛行測試。空軍最高文職官員上月宣布,安杜里爾公司(Anduril)的YFQ-44A預計10月首飛。這兩款機型將在未來衝突中發揮關鍵作用,通過運用自主飛行能力及有人-無人協同作戰模式,協助聯合部隊掌握制空權。

而將所有系統整合在一起的關鍵在於軟件。L3哈里斯(L3Harris)研發的AMORPHOUS系統,旨在讓單一操作員通過統一界面,對數千架不同類型的無人機與無人艇進行任務分配與重新調度——這正是滿足大規模群集作戰需求的指揮控制中樞。

俄羅斯無人機

拆解一架墜毀的俄羅斯無人機,其全球供應鏈便清晰可見。

專攻無人系統的美國海軍分析中心俄羅斯研究計劃顧問塞繆爾‧班德特(Samuel Bendett)向《大紀元時報》表示:「俄羅斯無人機內含大量中國製零件與微處理器,基本上所有組裝『第一人稱視角』(First Person View,FPV)無人機所需的元件皆來自中國」,「相關技術轉移是直接且無障礙的。」

他指出,俄羅斯製造商直接向中國工廠及網上市場採購第一人稱視角無人機零件。

班德特表示:「(中方的)供應廉價且充足」,更強調,其供應如此充足,以至於已損害俄羅斯自主生產該類零件的努力。

路透社7月發布的一份調查顯示,中國廈門林巴赫航空引擎公司的L550E引擎(經重新貼上「工業製冷裝置」的標籤之後)流向了遭制裁的俄羅斯無人機製造商,該公司生產的攻擊型無人機曾用於烏克蘭戰場。基輔當局在墜毀的無人機中發現數家中國供應商的零件後,亦將這些供應商列入黑名單。

自2024年7月起,北京已經收緊部份軍民兩用物資出口管制,此舉推升了紅外線相機與慣性感測器等元件的價格,並使運輸變得複雜。

曹馬克指出,此舉雖展現北京影響力,凸顯全球買家對中國供應鏈的高度依賴,也促使華府加速推動《貿易擴張法》第232 條款措施、「藍色無人機系統」計劃及採購禁令等減少對中依賴的努力。

烏克蘭運用無人機與無人艇的經驗

軍事分析師曹馬克向《大紀元時報》表示:「如果說中方的優勢在於數量與供應能力,那麼烏克蘭的優勢則在於速度與適應力。」他指出,過去一年間,烏克蘭部隊已從單機無人機打擊,轉型為人工智能(AI)輔助的群攻模式,能在嚴重干擾環境下自主協調攻擊——規模雖仍小,但設計上旨在擴大作戰範圍。

五角大樓已撥款5000萬美元,向總部橫跨瑞士-美國的國防機械人軟件公司奧特里昂(Auterion)採購3.3萬套AI「打擊套件」,用於升級烏軍低成本無人機,使其具備抗干擾與自動追蹤能力,將無人機升級項目納入戰場常規裝備庫存體系。

自2023年底以來,烏克蘭運用包括「瑪古拉V5」(Magura V5)在內的低成本自主海上無人艇多次重創俄軍艦艇,迫使俄方調整艦隊部署撤離克里米亞,凸顯此類自主無人武器在重塑海上作戰格局方面的戰術影響力。美國海軍規劃者正據此研擬台灣防禦戰略。

曹馬克指出,電子戰帶來最嚴峻的挑戰,「干擾可使無人機失靈或遭劫持;對策在於提升自主性與不依賴GPS的導航能力」。他以俄羅斯的光纖第一人稱視角無人機為例,此類無人機能規避傳統干擾器的影響。

班德特指出,當人工智能驅動的無人機群大舉來襲時,僅靠網絡防禦是不夠的——軍隊還需配備實體防護裝置,例如鐵絲網、籠式裝甲、誘餌裝置及傳統動能武器。

他特別提到,俄羅斯與烏克蘭已著手研發適用於此類場景的激光武器。

美國同樣在進行定向能武器的實驗。

在今年8月底的實彈測試中,美國電磁戰公司伊皮魯斯(Epirus)證實,其「列奧尼達斯」(Leonidas)高功率微波系統僅需發出一次脈衝,便能癱瘓61架無人機群,展現出此類低成本技術在防禦無人機群攻上的潛力。

美中各在哪些方面領先及為何重要

在民用與商用無人機領域,以及支撐這些領域的零部件生態系統方面,中方處於領先地位。

曹馬克指出,北京憑藉「軍民融合」戰略,能快速部署「足夠好」的平台,並以越來越多的反無人機武器為其提供支持,他同時強調,中共軍方的多數新型裝備尚未經實戰檢驗,而「閱兵場並非戰場」。

美國在高端自主系統、經實戰驗證的情報偵察監視能力、攻擊無人機,以及混合機隊整合軟件等領域仍領先全球。曹解釋,美方的關鍵挑戰在於,如何將快速疊代的創新成果轉化為工業規模產能——這正是「複製者計劃」、「協同作戰飛機計劃」及「藍色無人機系統」等專案致力解決的核心課題。

曹指出,美國自越戰時期便開創軍用無人機先河,憑藉「捕食者」(Predator)與「死神」(Reaper)無人機樹立業界標竿;而中共早期的發展主要依賴複製技術。

他強調:「但當如今的競賽的關鍵已不再是複製機體,而是在比拚標準化、模組化與速度——要把自主系統當成軟件來開發,一旦驗證可行,就能批量採購、快速部署。」

美國能從烏克蘭戰爭學到甚麼

曹馬克指出,反覆出現的教訓表明,未來戰場勝負取決於三點。

首先,數量比完美更重要。開放式的架構設計、快速的物流支持與持續的軟件更新,始終比遲遲未到的精良武器更具優勢。

其次,訊號已成為戰場。他解釋,廣泛使用的干擾器切斷了控制鏈路,迫使無人機依賴機載自主系統,進而催生了更智能的反制手段。這些反制措施必須便宜——微波脈衝、激光、誘餌甚至鐵絲籠皆可——如此士兵才不會為應對百元的四軸飛行器,發射百萬美元的導彈。

第三,供應鏈已成戰略要素。曹指出,只要中國產零件在市場上佔據主導地位,制裁便淪為貓捉老鼠的遊戲。更具創意的策略是,結合盟友力量,加速增產並快速適應——且必須迅速行動。

中共的優勢在於大規模動員。曹指出,美國的對策必須是軟件、盟國協同生產,與反應速度。若華府能將當前的展示項目——人工智能打擊套件、無人蜂群控制系統、機械人僚機計劃等技術成果——轉化為快速量產訂單並部署到實戰部隊,便能抵消中共在工廠製造端的優勢,提高北京任何戰事的代價。

他警告,未來台灣周邊的海空領域,可能將由出貨速度更快的一方主宰,而非設計更優的一方。

原文:Why Drones Are Center of Potential US–China Warfare刊登於英文《大紀元時報》。#

----------------------

【新】📊 每周財經解碼

https://tinyurl.com/2asy8m4p

🔑 談股論金

https://tinyurl.com/yc3uda7e

----------------------

【不忘初衷 延續真相】

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores