《紅樓夢》是一本光陰裏的密碼之書。

我此生第一次讀《紅樓夢》,是一個八歲幼童,生活在紅色中國,南方平原的無名鄉村。粗礪生活裏,宛如天意一般,家裏出現了半本殘破的繁體版紅樓夢,是孩子觸手可及的。對於一個孩子來說,這是一種神秘的傳遞,它出現在文革之後的南方鄉村,彷彿一種宿命,打開的,是我影影綽綽的前世記憶——只能解釋是前世:前世的挽留,前世的執念,不捨的眷念和殘夢,不然,該如何解釋呢?

平原的城鄉,所有的古木都被砍倒,碑林和牌坊被推翻,只殘餘碎石瓦礫。遍地刷滿了殺氣騰騰的白石灰簡體字政治標語。然而,孩子的眼前,時不時地,會恍惚出現一道朱漆迴廊,白粉牆角生長著綠芭蕉,甚至,就連河邊野生的薔薇,風拂過的香味,也是刮骨的心酸,那香味是隔世的密碼,喚不醒記憶,卻讓心靈為之氤氳,那是超出一個孩子心智的傷痛與心酸,彷彿剛剛經歷完了一世人生,情節已被望川之水洗刷一淨,然而,感受和情韻卻還在。

「這不是我第一次讀到這本書」——這是當七八歲的我初讀《紅樓夢》時,最初的感知。這本書裏的一切,都是讓孩子時的我感覺熟悉、親切的,而我此時生活的現實空間,又是如此的荒蕪、粗暴。這個世界的生活方式、說話方式、人的儀態、服裝,已經全都不一樣了。

《紅樓夢》這本書,成書緣起於康乾盛世,而後,在看似緩慢的時光裏,古老的帝國經歷了急管繁弦的變遷,一路到了現在的科技時代。如果生活是貫穿的,時光是連續的,時間是一天一天過去的,那麼,我們到底是怎麼從《紅樓夢》的時代,一天天翻動書頁,翻到現在,變化到今天的?而現實又是如此的荒蕪、粗暴,看起來和這本書毫不相關。而這本書註定了我,一個在紅色社會主義中國出生成長的孩子,沒有被唯物主義教育成一個無神論者。年年歲歲的閱讀,也使得我會去對比現實,思考到時光的進程裏,人類所累積的共業。

「《紅樓夢》,擱在餐桌上,平常地讀,吃飯時隨手翻開一頁,無須辯認,就可徑直讀下去,像走一條走熟了的路,遇見每一個熟悉的人,心裏喜歡,或不喜歡,然而,她們總是在的——我要她們都在。我熟知大觀園裏,薔薇、荷花、湘妃竹和雪的訊息。翻得太多,書扉已脫了線,每一回打開,輕微的揪心。」

這是很久以前的一段文字了,寫的是一個青年女子的日常生活和寫作。靜謐而凝固,彷彿是日子一直會如此靜謐,在紛亂的時代,我始終是個旁觀者。然而,隨後也經歷了湍急的去國離鄉,為遠避中原紅禍而離鄉遠走。那種離亂,讓我終於看懂了所寄生的這世界,也讓我格外地理解了,被拋出了紅樓繁華夢後,艱難求存的賈寶玉,又或者,寫出用眼淚哭成的《紅樓夢》的作者,曹雪芹。

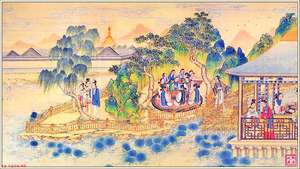

一如每一個痴迷於紅樓的書迷,心裏都有一個自己的大觀園。這樣的紅樓情愫,給了我一個永遠在場的時鐘,一年四季,春花秋月,夏荷冬雪,正月榮禧堂的祭祀;初夏時節的芒種送花神;菊花時節的螃蟹宴;明月當空,天香落桂子,子夜時,隔水吹來的笛聲;冬雪裏的紅梅,湖石假山邊走出的持瓶的女子——那是曾經的我們,和我們身為神傳文化所教化的子民,曾經度過的悲歡離合的生命細節。

細說紅樓,於我,是精神上的還鄉,一次讀懂禮儀、祭祀、四季、人心、生死、執念、深情、死生契闊與子成說的緣起,緣滅。我到底懂得了些,何為出世之心,何為修煉與返本歸真——而這,也正是八十回《紅樓夢》存留於世間,之於歷代讀者的意義之一。

將我所念的,所悟的,寫在紙上,分享與你。

2025年盛夏.紐約#

在線電子書:https://www.weiweiwriting.com/ebook1/honglou

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores