心腦血管疾病是全球首要的致死原因,但可以通過日常飲食來預防,降低心梗和中風的風險。

吃對食物

一、強健心腦血管的食物

紐約北方醫學中心行政總裁、中醫師楊景端博士對大紀元讀者介紹,核桃、烏雞以及黑參是中醫食療中常見的保護心腦血管食材。

1、核桃

核桃是心腦血管的天然保護屏障。哈佛大學研究發現,與不食用核桃的人相比,每周食用五次及以上核桃的人,總死亡風險降低了14%,死於心血管疾病的風險降低了25%,並且平均壽命延長約1.3年。

楊景端建議,有家族心腦血管病史或血脂偏高的人士,可以把核桃納入日常飲食中,每天10顆左右,直接食用,也可以加入乳酪、沙律和麥皮中,口味更佳。

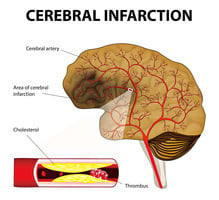

他進一步解釋,血管就像高速公路,當血脂過高、膽固醇堆積時,就如同公路上被泥沙和障礙物堵塞,導致血液流通不暢,最終引發血栓、心梗、中風等。核桃中的Omega-3脂肪酸,特別是α亞麻酸,猶如清道夫,能有效清理這些堵塞物,保持血液順暢流通。

2、烏雞

烏雞在傳統中醫食療中常用於女性養生,但其實男女皆可從中受益。烏雞富含優質蛋白和氨基酸,有助於補血、改善血液質量並降低黏稠度。

楊景端表示,從中醫角度看,烏雞屬溫性食物,不僅提升體內正能量,還能增強心臟的泵血功能。他比喻,血液如河流,過於黏稠或流動緩慢,容易形成血栓。烏雞的作用就像陽光照射在冰面,讓凝滯的血液恢復流動。如果經常感到手腳冰冷、氣血(能量與營養)不足或體力不支,烏雞是理想的食材。最佳食用方法是燉湯:

當歸枸杞烏雞湯

食材: 烏雞1隻、當歸5克、黃芪8克、枸杞20顆、薑3片、鹽適量。

做法:

1、烏雞洗乾淨切塊汆燙備用,當歸、黃芪、薑及枸杞洗淨撈出備用。

2、烏雞放入鍋中,加清水,大火燒開後去沫;然後把當歸、黃芪、薑一同放入鍋中,燒開後轉小火燉煮1.5小時,放入枸杞繼續煮10分鐘,然後加鹽調味。

3、黑參

黑參是人參經過九次蒸煮和乾燥而成,提升了人參的功效。黑參富含人參皂甘。研究表明,人參皂甘可以用於治療心血管疾病,特別有抗動脈粥樣硬化的作用。

楊景端說,血管在年輕時富有彈性,但當血糖或血壓異常時,血管會變得脆硬,如同生鏽的管道,隨時可能破裂。黑參的作用就像潤滑油,能夠恢復血管的彈性,減少破裂與損傷的風險。每天取5克泡水飲用,或與烏雞一起燉湯,效果更佳。

二、降血脂食物

台灣濟德中醫診所院長、中西醫師鄧正梁在接受大紀元採訪時表示,心肌梗塞多由血栓引起,而血栓通常發生在已有動脈粥樣硬化的血管中。可以說,動脈粥樣斑塊是造成心肌梗塞的最根本原因。

中醫認為「藥食同源」,增加蔬菜和水果的攝入量,可以提高身體中的抗氧化劑含量,從而保護血管內壁免受氧化損傷,減少斑塊生成。

下列兩種藥食同源植物均有降血脂、抗血栓作用:

大黃

大黃是一種常見的中藥。鄧正梁指,大黃可以加快體內代謝廢物和毒素的排泄,對高血壓、高血脂都有療效。研究發現,大黃中的白藜蘆醇等化合物具有降血脂作用。

大黃的葉片不適宜食用,莖一般用於製作餡餅。大黃的莖跟覆盆子與糖一起煮,可做甜品、果醬或西式餡餅的餡料。

奇異果

奇異果在中藥典籍中稱為「奇異果」,適合過量進食辛辣油膩食物導致的「實熱」體質。奇異果富含類黃酮、酚酸等多種化合物,具有顯著的降血脂、降血糖、降血壓及抗血小板聚集等特性。

此外,高血脂患者也要避免過多攝取含反式脂肪的食物,例如市售的酥皮甜點,以及高膽固醇的動物內臟等。

這時間睡覺最重要

不僅要吃對食物,健康的生活方式也同樣重要。規律的作息、適量的運動、減少壓力,這些都會直接影響血管健康。

1、睡眠

很多人認為只要睡夠時間就行。其實,睡眠的質量和時間點更為關鍵。中醫認為,夜間11時至凌晨3時是肝膽排毒與自我修復的時間,因為肝膽是維持氣血(能量與營養)流暢的重要器官。因此最佳睡眠時間是在夜間11時前入睡。

2、運動

適當的運動能有效促進血液循環,減少心血管疾病的風險。同時,運動還能刺激大腦分泌神經遞質,放鬆情緒。

3、精神壓力

楊景端指,精神壓力已成為現代人普遍面臨的健康風險。中醫認為人體的能量不平衡會引發疾病,影響能量的最大因素來自精神壓力與情緒。因此,情志不遂是疾病的重要原因,而情志又與人的信仰、價值觀和世界觀密切相連。若能保持平和與開朗的心態,就能從根本上維持身心健康。

一旦中風復健重啟活力

除了日常飲食保養,如果不幸中風,及時復健也是維護健康的關鍵。

台灣潤生復健科診所院長王竣平告訴大紀元,中風後的黃金復健期是前3-6個月,這段時間神經可塑性最強,越早開始,效果越好。他進一步說明,復健主要包括以下四個方面:

肢體運動:中風初期可借助輔助器練習走路,以逐步恢復行動能力;同時搭配平衡訓練,如站立練習或單腳站立,能有效提升身體的穩定性與協調性。

許多中風患者會出現半身癱瘓或行動困難,因此需要運動訓練,來恢復肌力與協調性。例如關節活動訓練,可幫助患者伸展手腳,減少關節僵硬;通過舉啞鈴或使用彈力帶來恢復肢體力量。

語言與吞嚥:部份患者因為腦部損傷,可能會有語言或吞嚥困難,通過朗讀短句、唱歌來增強語言表達能力;練習舌頭與唇部的靈活度以改善發音;同時進行吞嚥訓練,避免嗆咳或食物誤吸入肺部。

手部功能與精細動作:許多患者會出現手部無力或精細動作障礙,影響穿衣、吃飯、寫字等日常活動。可通過抓握小物品(如彈珠、橡皮筋)、轉動門把、開瓶蓋,以及使用湯匙、筷子,甚至拼圖和黏土等活動,來訓練手指靈活度。

認知與心理方面:有些中風患者可能出現記憶力下降、注意力不集中或情緒低落等問題。此時可進行記憶訓練,如玩記憶遊戲、背單字、閱讀書籍;加強計算與推理能力,例如做數獨或數學題目;同時,心理支持也非常重要,多與家人和朋友交流,預防心理健康問題。

王竣平強調,復健的關鍵在於每日持續練習,堅持不懈。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores