再有市民公開不滿醫委會的處理個案手法及決定,涉及該會終結對兩名醫生的紀律行動;及其處理一名承認專業失當的醫生的方法。

第一宗個案發生在2016年。一名腎衰竭病人獲醫生巫浩源處方秋水仙鹼及甲氨蝶呤後,被診斷有全血細胞減少症。病人在醫院求醫,醫院醫生處方活性葉酸作為解藥。但是病人終在2016年11月死亡,死因為嚴重秋水仙鹼中毒及甲氨蝶呤引起血液毒性,併發中性粒細胞減少敗血症。

翌年5月,家屬向醫委會投訴。到2021年4月的醫委會研訊,巫承認專業失當,被停牌3個月,緩刑18個月。

家屬不滿判決過輕,打算申請司法覆核,但擔心敗訴引致巨額法律費用而撤銷。

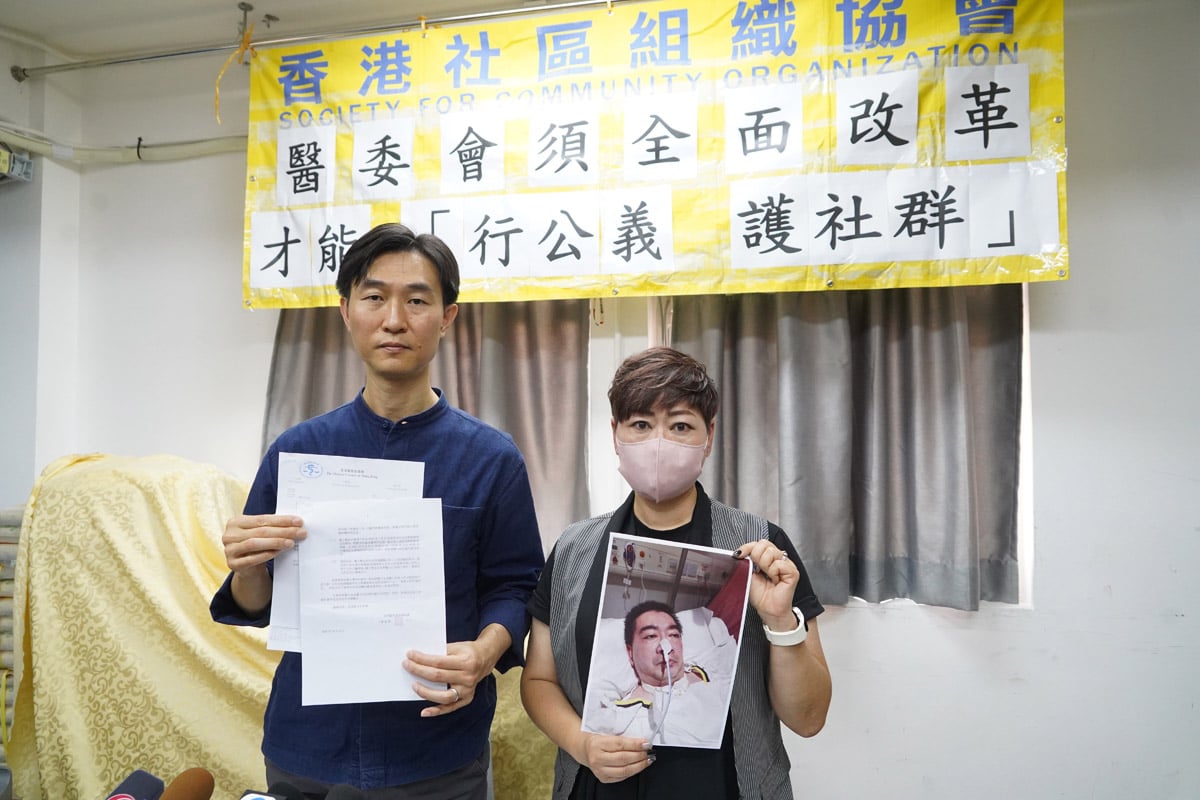

協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌不滿醫委會調查程序拖延草率,又沒有了解巫有無隱瞞處方藥。彭與家屬今年7月向醫委會發信,就研訊提出6項改善建議,包括列明量刑準則等,但醫委會僅回覆「備悉」,並指「不會再就對研訊小組的批評作出回應」。彭鴻昌質疑醫委會是否拒絕外界監督。

接受腸胃鏡檢查後昏迷

醫委會終結對醫生紀律行動

第二宗個案涉及兩名醫生,被指涉及50歲男子在監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧,成為植物人昏迷至今。

事發在2021年8月,陳先生到九龍一所內視鏡中心求診。翁姓外科醫生及蔣姓外科醫生分別進行內視鏡檢查及麻醉程序。但是期間家屬獲通知,陳先生須搶救,並送至醫院,但是至今仍然處於昏迷。

陳先生的姊姊陳小姐之後向中心取得醫療紀錄,包括一份麻醉紀錄,並向醫委會投訴獲受理。隨後因第一份麻醉紀錄邊緣文字不完整,陳小姐取得第二份麻醉紀錄。但是兩份紀錄血壓及含氧量水平不一。

上月,醫委會告知,總結獨立專家的4項意見,終結對兩名醫生的紀律行動。陳小姐上月16日去信質疑調查結論,但醫委會至今未有回應。

倡改革調查及研訊、改組醫委會

社區組織協會建議,醫委會就整個紀律行動的調查及研訊進程,應以案件管理方式,列明各程序所需時間,並就是否傳召證人作供制定明確標準、制定及公開量刑指引、公開量刑時所參考的案例。該會主張,醫委會應改革現有紀律行動機制,並在現時32名醫委會委員的基礎上,將業外委員人數由現時8人增至12人,令醫委會業外委員比例由現時佔四分一增至三分一,並再逐步增至一半。該會認為,這能充份反映社會大眾對醫生專業操守的要求。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores