在西斯廷教堂(Sistine Chapel)高聳的天花板下,來自世界各地的陌生人屏息凝神,仰首凝望,臉上洋溢著同樣的驚歎。有人潸然淚下,有人靜默膜拜。在這個神聖的空間裏,手機被禁止使用,美瀰漫在每個角落。當觀者抬頭仰望時,他們的大腦活躍運轉,而身體則漸漸進入寧靜,這一現象持續吸引著神經科學家和醫生的探索。

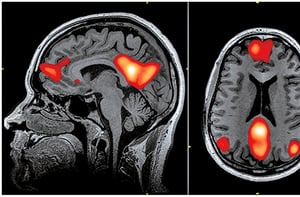

在2004年的一項具有里程碑意義的實驗中,研究人員讓受試者接受腦部掃瞄儀掃瞄,並向他們展示精美的畫作。大腦中一個特定的區域——眶額皮質——瞬間被激活。這個專屬神經區域被稱為「美感中樞」,意味著對美的欣賞與我們的認知結構緊密相連。此外,我們的大腦能夠在幾毫秒內識別美,遠在意識思維形成之前。這種瞬間識別暗示著我們天生具備辨識美的能力。

雖然每個人都有自己的審美偏好,但有一種美是人類普遍欣賞的——它能與大腦產生共鳴,並影響我們的健康。

美的方程式

許多美麗的事物——無論是自然的還是人造的——都蘊藏著一個共同的主題:1.618。這個被稱為「黃金比例」的無理數,幾個世紀以來一直被尊為「神聖比例」。

這個比例在自然界中無處不在,從螺旋形的貝殼、葵花籽、星繫結構到人臉的比例,都能看到它的身影。傳統藝術家,尤其是在文藝復興時期,經常將黃金比例融入到他們的作品中。

格羅西(Enzo Grossi)是維拉聖瑪麗亞基金會(Villa Santa Maria Foundation)的科學總監,也是將美應用於臨床環境的倡導者。他表示,如果美存在某種普適性,那必然體現在黃金比例之中。

格羅西告訴《大紀元時報》:「黃金比例是一種潛在的模式,它構成了自然界的美麗和複雜性。」我們的眼睛和大腦天生就喜歡遵循黃金比例的形態。

格羅西說:「這可能是因為黃金比例在自然界中普遍存在,使其成為大腦熟悉且舒適的模式。」

黃金比例不僅僅是文化的體現,它也具有數學和認知基礎。神經科學研究表明,大腦處理基於黃金比例的形狀比其它比例更流暢、更高效。這個序列兼具可預測性與平衡感,既對稱又不對稱,給人一種和諧感,也更容易被視覺系統解讀。這種流暢性進而又增強了我們的愉悅感。

我們對自然之美的喜愛是有充份理由的。

格羅西說:「在自然界中,莖幹與樹木、葉片與花朵都呈對稱生長,而畸形的玉米穗可能不宜食用。」他認為美麗的事物之所以具有吸引力,或許正是因為它們有助於人類生存。

然而,美的本質並非始於或止於實用性。新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)哲學與音樂教授、《美的生存》(Survival of the Beautiful)作者羅森伯格(David Rothenberg)指出,大自然有時會創造出意想不到的吸引力。孔雀那華麗的五光十色的尾羽沒有任何功能上的優勢——事實上,它反而使飛行更加困難。但雌孔雀卻對此情有獨鍾。

羅森伯格向《大紀元時報》表示:「動物具備天生的審美意識,它們欣賞美本身的意義。」

超越審美層面,美對人類健康具有深遠影響。

美景與康復

1984年,烏爾里希(Roger Ulrich)在賓夕凡尼亞州郊區的一家醫院開展了一項開創性的實驗。格羅西認為,這項研究有力證明了自然美景具有療癒功效。

在實驗中,烏爾里希研究了46位接受過相同膽囊手術的患者的康復情況。這些患者在大多數方面都完全一致,年齡、體重、健康狀況,甚至住院樓層都相同。唯一的主要區別在於,在康復期間,半數患者窗外是綠樹成蔭的林地景觀,另一半則面對著褐色磚牆。

能看到自然景觀的患者康復速度更快,平均住院時間減少了近一天。他們需要的止痛藥劑量顯著減少,頭痛或噁心等輕微併發症的發生率也更低,護理記錄中的負面評價也明顯減少。

這項研究為數十年來將自然美與健康益處聯繫起來的研究打開了大門。如今,薈萃分析表明,接觸大自然,哪怕只是綠意盎然的窗景或在公園的20分鐘散步,都能緩解壓力,改善免疫功能,降低2型糖尿病和心臟病風險。

然而,大自然絕非療癒之美的唯一源泉。偉大的藝術作品也能產生類似的效果,有些作品的影響甚至更為深遠。

擁有美術博士學位的藝術家貝斯(Eric Bess)告訴《大紀元時報》,雖然藝術家常常試圖表達普世之美的某個方面,但古典藝術家最擅長此道。

當人們欣賞古典繪畫時,會經歷雙重反應:先是瞬間的情感共鳴,隨後是更深層、更持久的沉思,這種沉思往往與個人記憶和文化聯想緊密相連。

古典藝術為何能如此觸動人心?答案之一在於其可預測性,但又暗藏玄機。大腦既傾向於處理易識別的模式(如黃金比例),又渴求適度的新鮮感來保持專注。古典作品通過結構與色彩的和諧統一,輔以獨特表現力,恰好滿足這兩種需求。貝斯指出,如果藝術作品與觀眾熟悉的結構相差過大,可能令觀者感到冷漠或困惑。

為了測試古典藝術和現代藝術刺激之間的生理差異,在2018年發表於《藝術與健康》(Arts & Health)雜誌的一項研究中,研究人員將77名本科生隨機分配到羅馬國立現代和當代藝術館的三個區域之一:

具象藝術展廳:風景畫、肖像畫及寫實場景

現代藝術展廳:抽像畫、表現主義及當代裝置藝術

博物館辦公室:對照組

在參觀前後,研究人員測量了參與者的血壓和心率。

結果非常有啟發性。超過一半的具象藝術組參與者的收縮壓顯著下降。而觀看現代藝術或辦公室空間的參與者未出現統計學意義上的變化。

有趣的是,參與者對具象藝術和抽像藝術風格的評價同樣積極,而參觀博物館辦公室的滿意度則明顯偏低。這一評分表明,具象藝術的舒緩效果不僅僅是因為更大的享受。似乎具象藝術有某種獨特的影響,即使我們沒有意識到,它也會影響我們的生理狀態。

研究人員指出,具象藝術可能具有特殊鎮靜效果,因為它更易於理解,並且比現代藝術更容易激發積極的情緒,而現代藝術通常更具挑戰性,有時還帶有挑釁性。他們甚至建議,參觀博物館可以作為治療壓力相關疾病(例如心臟病)的輔助手段。

此外,對美的欣賞不僅限於視覺。

優美的音樂同樣具有療癒功效,能降低皮質醇水平並增強免疫力。古典音樂能持續緩解焦慮與壓力,而其它音樂,例如重金屬音樂,則會加劇緊張和敵意。西方音樂的許多和聲,例如莫扎特的鋼琴奏鳴曲,都建立在黃金比例之上。

即使是悲愴之美,從憂鬱的樂曲到悲劇藝術,也能產生積極效應。這些體驗能激活大腦的共情迴路,促進情緒調節,實現通過藝術釋放情感的宣洩。

貝斯在觀看神韻藝術團的中國古典舞演出時對此有所感悟。當看到法輪功學員因信仰遭受迫害的場景時,他說:「你會為人類遭遇的不公感到悲傷,但同時也會對他們的堅韌產生同情。」

由此可見,美並不總是關乎愉悅,有時,它關乎意義。

美的終極體現

羅森伯格說:「美在某種程度上是難以言喻的。」

這種不可言喻的特質或許正是美常常喚起敬畏之情的原因,一種面對浩瀚、崇高且超乎理解的事物時的感受。

人們通常將敬畏之心描述為對自然奇觀或藝術傑作的感受。然而,當心理學家凱爾特納(Dacher Keltner)及其團隊詢問世界各地的人們,甚麼最常激發敬畏之心時,首要的答案並非自然或藝術,而是道德之美。

在數千份反饋中,最常被提及的敬畏之源是目睹非凡美德,勇氣、善良、堅韌和無私。

在大學建築系任設計師兼教授的史密斯(James H. Smith)表示,道德的善與美之間存在著內在的連繫。

他告訴《大紀元時報》:「美的本質是德行。當一個人的品性趨向於無私、善良和寬容時,便彰顯了人格的純粹。」

哲學家們已經對此思考了千年。貝斯援引新柏拉圖主義奠基人普羅提諾(Plotinus)的觀點指出:「美是善所戴的面具。」

作為一名藝術家、哲學教授和《大紀元時報》美術專欄作家,貝斯秉持著「美是神聖的,是神聖之源賜予人類的」這一理念。他認為,要想在藝術和日常生活中感知並體現真正的美,一個人必須首先要淨化靈魂。

儘管這種觀點本質上屬於哲學範疇,但當代神經科學已為其提供了佐證。

在《社會認知與情感神經科學》(Social Cognitive and Affective Neuroscience)期刊發表的一項實驗中,受試者觀看兩類圖像:美麗面容的照片,以及道德行為的照片,例如一個孩子用自己的外套保護受傷的鴿子。

隨後研究人員通過功能性磁共振成像技術(fMRI)測量了受試者的大腦活動。

兩組受試者均呈現出眶額葉皮質(大腦的「美感中樞」)的活躍狀態。雖然外在美觸發了基本的神經迴路,但道德之美則激活了更廣泛的腦區網絡,這些腦區負責社會理解和共情(理解和感知他人情感、想法和處境的能力)。格羅西說:「這種美,不求回報的善,對我們的大腦產生了同樣的影響」,但在更深層次、更廣泛的層面上。

滲透到你的DNA中

2024年發表的一篇論文提出,與美的互動甚至可能在分子層面上影響身體。

作者假設,接觸藝術或音樂等美好的事物可能會改變DNA甲基化,這是一種有助於調節基因活動的生化過程。

雖然這一觀點仍然屬於推測性範疇,但在某種程度上,美與DNA是緊密相連的。DNA雙螺旋的完整一圈長34埃,寬21埃。這兩個數字,34和21,構成了斐波那契數列,正是黃金比例的數字模式。繪製成圖後,DNA尺寸的比率1.619與黃金分割率1.618驚人地接近。

不管巧合與否,這是一種詩意的提醒,表明美麗、對稱和比例或許早已融入生命本身,甚至融入了構成我們本質的分子之中。

探索美之境

西斯廷教堂是眾所周知的美的表現形式之一,每年有數百萬遊客仰望其高聳穹頂時都心生敬畏。貝斯回顧自己的參觀經歷時說:「那種恢宏氣勢令人震撼不已。」

賓夕凡尼亞大學神經美學中心(Penn Center for Neuroaesthetics)主任查特吉(Anjan Chatterjee)指出,這種令人心馳神往的體驗往往可遇不可求,可能需要付出努力才能找到。他強調日常的美往往隱藏在尋常景致中,但要發現它,必須放慢腳步,讓紛擾的思緒歸於平靜。他向《大紀元時報》表示:「我們需要從一種事務性的生活模式轉變為一種讓我們活在當下的生活模式。」

如果某種事物吸引了你,花朵、色彩、圖案或聲音,請駐足停留,沉浸其中。美往往不張揚,它更顯精緻,常在靜默中顯現。

追尋美需心懷專注。《環境心理學雜誌》(The Journal of Environmental Psychology)發表的一項研究發現,對於那些有意識欣賞周圍環境的人來說,親近自然能使生活滿意度提升25%。而漫無心緒行走者,幾乎感受不到任何益處。

然而,美的展現,無論自然或藝術、恢宏或靜謐,美的呈現皆能撫慰心靈深處,喚醒人們對更高境界的追尋。

格羅西指出,柏拉圖早在二千多年前就在其《斐德羅篇》(Phaedrus)中闡述了美的作用。柏拉圖寫道,當我們在自然或人文造物中邂逅美時,它提醒我們超越眼前的存在,並將我們的視線引向更高遠的地方。格羅西說:「在那一刻,我們彷彿被賦予了翅膀,得以飛向更高的天空。」#

英文報道請見英文《大紀元時報》:Your Brain Craves Beauty, Here’s Why。

作者簡介:Makai Allbert是一位健康作家,擁有生物醫學科學學士與人文碩士學位。他曾在馬利蘭大學從事生物醫學研究,與NASA合作數據分析專案,並曾任哈佛大學希臘研究中心的訪問學者。他致力於撰寫深度研究的健康新聞。身處紛亂之世,心存健康之道,就看健康1+1!

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores