(上文:唐代雕塑:豐潤健美 神采奕奕(一) 唐代雕塑:豐潤健美 神采奕奕(二) 唐代雕塑:豐潤健美 神采奕奕(三))

大足石刻

大足石刻位於重慶大足縣境內,有唐宋以來的石刻群70多處,石刻造像總計10萬餘尊。「五山」(北山、寶頂山、南山、石篆山、石門山)摩崖造像是大足石刻的重要組成部份,其中以北山、寶頂山的規模最大、最集中,最為壯觀。

最早開鑿的大足石刻是尖山子摩崖造像,始於公元650年(唐高宗永徽元年),歷經中晚唐、五代,不斷擴展,盛於兩宋,餘緒延至明清,最終形成了規模龐大,集中國石刻藝術精華之大成的石刻群。以佛道儒三教合一、和諧共存的內容,以鮮明的民族化和生活化特色,大足石刻成為中國晚期石窟造像藝術的典範,與敦煌、雲岡、龍門、麥積山四大石窟齊名,被譽為9世紀末至13世紀中葉「石窟藝術陳列館」。

縣城以北的北山摩岩造像以精美典雅著稱於世,開鑿於晚唐景福元年(892年),南宋紹興年間(1162年)完成。9世紀末的晚唐造像端莊豐滿,氣質渾厚,衣紋細密,薄衣貼體,頗具盛唐遺風。第5號毗沙門天王龕、第9號千手觀音龕、第10號釋迦牟尼佛龕、第51號三世佛龕、第52號阿彌陀佛龕等都是其代表作。尤其以第245號觀無量壽佛經變相內容豐富,層次分明,是中國石窟同類題材造像中保存最完整、雕刻最精美、唐代建築細節表現最為精細的一龕。

(刻有「西方三聖」、「三品九生」、「未生怨」、「十六觀」及伎樂天人、樓台亭閣等;人物造像539身,各種器物460餘件,保存了多方面的形象史料;在中國石窟同類題材造像中首屈一指。)

昭陵六駿

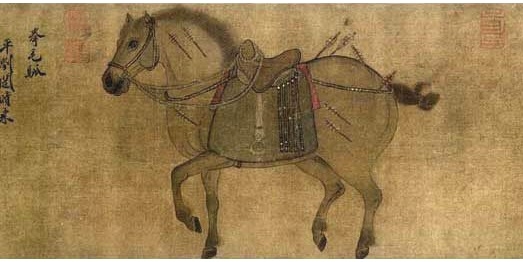

昭陵是唐太宗李世民位於陝西省禮泉縣九嵕(zōng)山的陵墓,昭陵六駿是指陵園北面祭壇東西兩側的六塊駿馬青石浮雕。

六駿是先後與李世民衝鋒陷陣、為開創大唐帝業獻出生命的六匹戰馬,分別名為白蹄烏、拳毛騧(guā)、颯露紫、特勒驃、青騅(zhuī)、什伐赤。

為紀念隨自己出生入死的愛馬,太宗於貞觀十年(636年)興建昭陵時下詔:「朕所乘戎馬,濟朕於難者,刊名鐫為真形,置之左右。」命畫家閻立本繪圖樣,雕刻工藝家閻立德(閻立本之兄)刻在青石上,每塊石刻寬約204厘米,高172厘米,馬頭的上方還刻著書法家歐陽詢書寫的唐太宗對六駿的讚詞。千年風雨侵蝕,字跡早已模糊不見。

昭陵六駿生動傳神地表現出戰馬的體態、性格和戰陣中身冒箭矢、馳騁疆場的情景,造型威武雄壯,姿態神情各異,線條簡潔有力,刀工精細圓潤。以嚴謹寫實的風格,把細節刻畫與整體效果融合在一起,這是唐代雕塑技藝高度成熟的標誌。昭陵六駿是馳名中外的石刻藝術珍品,也是中國古代陵墓雕刻的傑作。

「六駿」中的「颯露紫」和「拳毛騧」於上世紀初流落海外,現藏於美國賓夕凡尼亞大學考古與人類學博物館,其餘「四駿」被偷盜者打碎,難以修復原樣,現藏於西安碑林博物館。

「天可汗」唐太宗以突厥語或突厥官名來命名自己的心愛坐騎,西北大學文博學院葛承雍教授研究論證:六駿中至少有四駿屬於突厥馬系中的優良品種。

「秦王鐵騎取天下,六駿功高畫亦優」,「太宗旨在振王業,王業艱辛告子孫」,昭陵六駿每一塊浮雕都有一段驚心動魄的歷史故事,六駿跟隨主人經歷了平定天下的六大重要戰役……

|

名稱

|

顏色特徵

|

重要戰役

|

唐太宗題贊

|

|

什伐赤

|

波斯紅馬,純赤色。

|

在洛陽、虎牢關,與王世充、竇建德作戰,凌空飛空飛奔,身上中了五箭。

|

瀍澗未靜,斧鉞申威,朱汗騁足,青旌凱歸。

|

|

青騅

|

蒼白雜色

|

在虎牢關突入敵陣,一舉擒獲竇建德。

|

足輕電影,神發天機,策茲飛練,定我戎衣。

|

|

特勒驃

|

黃馬白喙微黑,毛色黃裏透白。傳聞是突厥貴族贈送的「汗血寶馬」。

|

619年與宋金剛作戰,衝入敵陣,一晝夜接戰數十回合,連打了八個硬仗。

|

應策騰空,承聲半漢;天險摧敵,乘危濟難。

|

|

颯露紫

|

紫色駿馬

|

平定東都擊敗王世充。邙山一戰,前胸中箭,丘行恭拚死護駕,與李世民換騎,並為颯露紫拔箭。

|

紫燕超躍,骨騰神駿,氣愚三川,威凌八陣。

|

|

拳毛騧

|

毛為旋轉狀的黑嘴黃馬。

|

平定劉黑闥,身中九箭。

|

月精按轡,天馬橫空,弧矢載戢,氛埃廓清。

|

|

白蹄烏

|

通身毛色純黑,四蹄俱白。

|

618年平定薛仁杲。一晝夜奔馳二百多里迫使薛軍投降。

|

倚天長劍,追風駿足,聳轡平隴,回鞍定蜀。

|

據傳說,李世民在一次作戰中與隨從失散了,敵方的騎兵一箭射中了颯露紫,丘行恭拚死護駕。李世民後來為了表彰他的功績,就把這段情形刻在了石屏上。中箭後的颯露紫垂手侍立,丘行恭果斷拔箭,這種救護之情,實在是人馬難分,情感真摯。

傳說,安史之亂時,在潼關大戰中,忽然飛沙走石,黃旗招展,殺出數百隊騎兵,於是叛軍倉皇潰逃。偃旗息鼓後,騎兵突然消失,不知去向。後來的昭陵守墓官報告說,潼關交戰那天昭陵石人石馬汗濕欲滴,真是神馳呀!(聽說昭陵的人馬顯靈與叛軍奮戰,當地百姓到六駿前訴冤,但見太宗騎馬而來。)這事在唐朝流傳很廣,晚唐李商隱還寫詩說:「可要昭陵石馬來。」

[ 此傳說記載於《天寶遺事》:「潼關之戰,祿山將崔乾祐領白旗軍左右馳突,又見黃旗軍數百隊,官軍潛謂是賊,不敢逼之。須臾,見與乾祐鬥,黃旗軍不勝,退而又戰者不一,俄不知所在。後昭陵(註:唐太宗陵墓)奏:是日靈宮前石人馬汗流。」(引自《佩文韻府》卷七十四)又《欽定唐書.五行志》:「至德二載,昭陵石馬汗出。」

唐‧姚汝能《安祿山事跡》:「陣之既敗也,(崔)乾祐領白旗引左右馳突往來,我軍視之,狀若神鬼,又見黃旗軍數百隊,軍官潛謂是賊,不敢逼之。須臾,又見與乾祐鬥,黃旗不勝,退而又戰者不一,俄然不知所在。後昭陵奏: 是日靈宮石人馬汗流。」]

唐三彩

唐三彩是唐代的彩陶工藝品,是一種多色彩的低溫釉陶器,在燒製的過程中黃、綠、藍、白、紫、褐、黑等基本釉色同時交錯使用,互相浸潤交融,形成斑斕絢麗的藝術效果。以黃、綠、白(或綠、赭、黃)三色為主的釉彩較常見,故稱唐三彩,全名唐代三彩釉陶器。

唐三彩陶塑線條流暢,圓潤可愛,富麗天真。與唐代藝術的豐滿、健美、闊碩的特徵是一致的。無論是劍拔弩張的武士還是高髻廣袖的宮女,都是那麼生動活潑。英姿矯健的三彩馬以白色和黑色三彩最為名貴,仰首嘶鳴、堅毅負重的三彩駱駝和赤髯碧眼的胡人,似乎還帶著絲綢古道的萬里風塵。

工藝複雜的唐三彩是唐代陶器中的精華,產量大,質量高,多彩多姿,在盛唐時達到高峰。唐三彩的產地長安、洛陽、揚州是陸上和海上絲綢古道的聯接點。早在唐初就暢銷海外,深受異國人民的喜愛,在印度、北韓、日本、伊朗、伊拉克、埃及、意大利等十多個國家都發現了唐三彩。波斯三彩、伊斯蘭三彩、奈良三彩、新羅三彩等,都深受唐三彩的影響。

唐代厚葬之風盛行,唐三彩大部份用作隨葬品,在達官貴族的墓中,種類繁多的三彩俑簡直是個小世界,一幅生動的歷史畫卷。有天王、文臣、武將、貴婦、書僮、女僕、樂伎、胡人,有馬、駱駝、牛、羊、獅、虎、豹、熊,有壺、罐、碗、盤、杯、點心、枕、房屋、弓箭、琴棋書畫等等,再現了唐朝社會生活風貌,被譽為「唐代社會的百科全書」。(全文完)

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores