在「遲都遲了」的女學生受訪片段中,女學生身後的校舍就是保良局第一張永慶中學,而她所就讀的國際基督教優質音樂中學暨小學則只是一街之隔的蒲崗村道對面。學校是一所資助的男女子中學,教學語言以英文為主。在2024/25學年,學校共開設30班,中一至中六各5班。

保良局第一張永慶中學的辦學團體為保良局,校訓為屬校通用的「愛、敬、勤、誠」。學校有三所聯繫小學,分別是保良局何壽南小學、保良局陳南昌夫人小學及保良局錦泰小學。在參與「中學學位分配辦法」時,可為其聯繫小學保留最多四分之一的學位。在165個學額當中,約三成六來自自行分配及重讀生,其餘六成四則透過中學統一派位分配。學生大部分來自黃大仙區,只有極少數來自九龍城區。

1960年代中期,保良局已開辦多所小學,學生人數超過3,000人,升中需求殷切。保良局於1966年決定申辦中學,翌年獲香港政府批出現址建校。當時鄰近的慈雲山邨正快速發展,但傳媒仍以「鑽石山墳場旁」標註學校地址。原定創校經費為250萬元,其中200萬元由香港政府承擔,其餘50萬元則由保良局籌募。學校於1968年1月奠基,但隨着建築費不斷增加,最終耗資逾400萬元。除了政府支持外,保良局歷屆總理亦多方籌款,最後由建校委員會籌得餘下的110萬元,學校才得以順利開辦。

當時學校名稱為「保良局總理聯誼會第一中學」或「保良第一中學」。至今在校園兩個主要出入口,仍保留原有「保良第一中學」的名稱作歷史見證。學校於1971年開學時設有12班,中一至中三各4班,首年需借用現已分拆為保良局何壽南小學及保良局錦泰小學的「保良局總理聯誼會第四小學」(即現樂滿樓位置)提供課室。翌年(1972年)現址校舍正式落成,並於1973年由時任港督麥理浩爵士主持揭幕。其後學校逐步增設高中學額,至1974年開辦預科,全校學生超過1,000人。

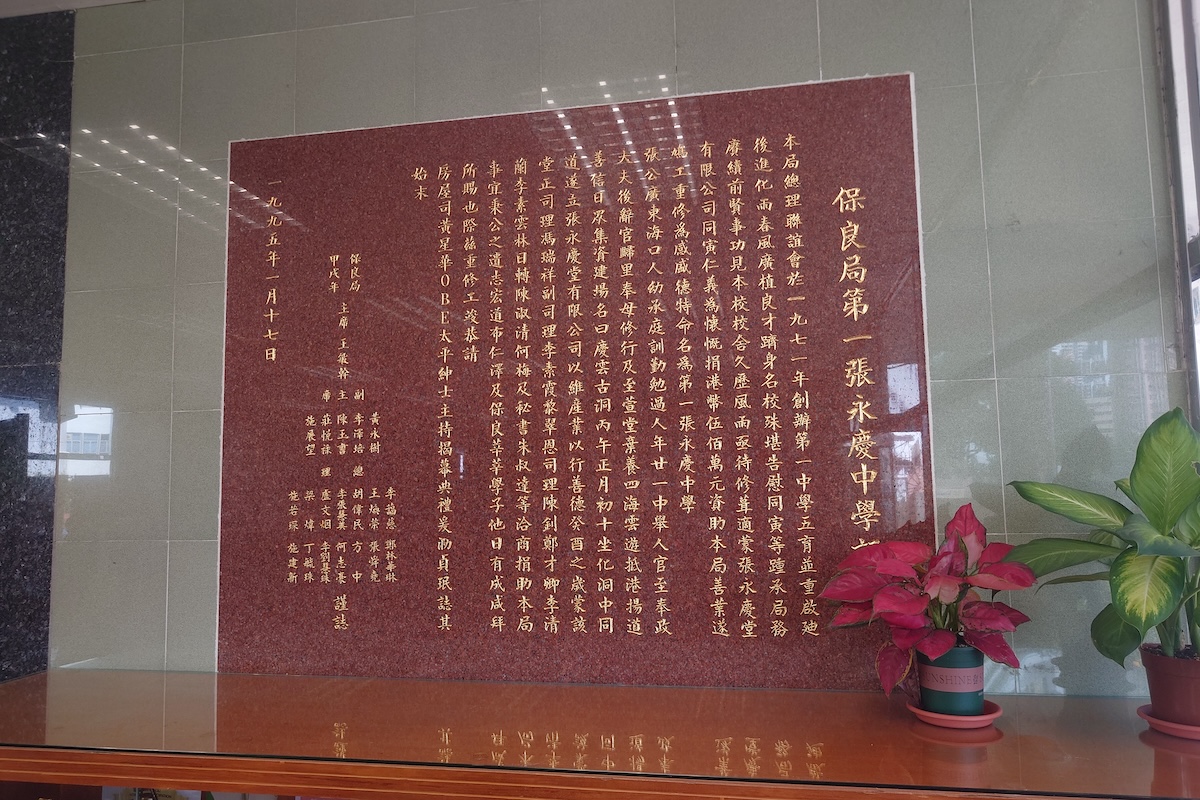

經歷約四分之一世紀後,保良第一中學於1994年獲張永慶堂捐款500萬元,用以提升教學質素,並正式易名為「保良局第一張永慶中學」。張永慶堂為管理張永慶先生在港資產的組織。張永慶生於清朝廣東海口,21歲中舉人,最高官職為奉政大夫,後辭官返鄉照顧母親並修行。1920年代,他來到香港,在元朗屏山大道村創立慶雲古洞。

保良局第一張永慶中學近年常以「資訊日」名義舉辦年度開放日,日期多在12月上旬,歡迎有興趣報讀的家長及子女預先報名參與。資訊日設有講座,介紹學校特色、收生程序及課外活動等。當日最矚目的,往往是地下操場的學生樂團表演,規模龐大,樂器整齊,演奏樂曲動聽。參加者亦可於開放的校園空間自由參觀,並與師生交流。

此外,學校會在有蓋操場及各樓層特別室設置不同攤位,提供學科體驗及成果分享。例如,禮堂下的有蓋操場設有中、英、數、公民與社會參與、資訊及通訊科技等科目展覽,並有機械人學會展示;另一邊的有蓋操場則安排如冰球隊及高爾夫球學會的運動體驗。圖書館、美術室、科技與生活及綜合科學特別室,以及物理、化學、生物實驗室等,亦均開放並設有活動,讓參加者親身體驗。@

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores