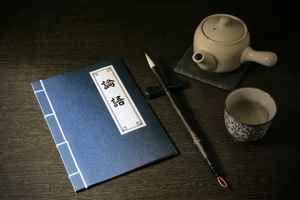

孟武伯問:「子路,仁乎?」子曰:「不知也。」又問。子曰:「由也,千乘之國,可使治其賦也;不知其仁也。」「求也何如?」子曰:「求也,千室之邑、百乘之家,可使為之宰也;不知其仁也。」「赤也何如?」子曰:「赤也,束帶立於朝,可使與賓客言也;不知其仁也。」(《論語‧公冶長‧八》)

【註釋】

子路:《史記‧仲尼弟子列傳》作「季康子問,仲由仁乎」。「劉疏」以為當出古論。今本《論語》都作「孟武伯問,子路仁乎」。按:師前弟子稱名;應依《史記》作「仲由」。(毛子水)

賦:賦,兵也。以田賦出兵,故謂之兵賦。這裏可泛指軍政。

邑:古代居民聚落的通稱,小者只有十家,大者可有上萬家。《左傳》莊公二十八年:「凡邑有宗廟先君之主曰都,無曰邑。邑曰築,都曰城。」又,這裏千室之邑與百乘之家對舉,邑當為公邑,與大夫之私邑相對,為國君所直轄。(孫欽善)

家:卿大夫的封地采邑,即私邑。古時,諸侯稱國,大夫稱家;兵車,諸侯千乘,大夫百乘。

宰:古凡大小官多稱宰。這裏指邑長、家臣。孔子曾為中都宰。

赤:公西赤,字子華,孔子學生。鄭玄曰:魯人,少孔子四十二歲。

束帶:古人禮服加帶,平時緩帶,低在腰部,鄭重場合則束帶,高在胸部。

賓客:《周禮》註:大曰賓,小曰客。貴客叫賓,一般客人為客。

【討論】

孟武伯是魯國的大夫,第二篇出現過,問孝,孔子回答「父母唯其疾之憂」。他大概需要人才,本章中向孔子徵詢幾位有名弟子的修為。孔子以仁為學,孟武伯也就「仁」發問。當然,如果一個人有仁德,用起來就更放心了。(可對比先進篇「季子然問」章。)

孟武伯先問子路有沒有仁德,孔子說「不清楚」。又問。孔子說:仲由啊,如果有一千輛兵車的國家,可以叫他負責兵役和軍政的工作;至於他有沒有仁德,我不曉得。孟武伯繼續問冉求。孔子說:求啊,千戶人口的私邑,可以叫他當縣長,百輛兵車的大夫封地,可以叫他當總管;至於他有沒有仁德,我不曉得。又問公西赤。孔子說:赤啊,穿著禮服,立於朝廷之中,可以叫他接待外賓,辦理交涉;至於他有沒有仁德,我不曉得。

就這麼一段話,內容卻非常豐富。

首先,孟武伯是有備而來。否則,他為甚麼問的是子路、冉求、公西赤這幾位呢?這三人分別是軍事、政治、外交人才,正是治國所迫切需要的。這也表明,孔門人才濟濟,孔子教學有方。

孔子當然知道孟武伯的心思。不過,這裏有個機關,孟武伯問這三人「仁乎?」孔子為甚麼回答「不知其仁也」?或解說為謙虛,或解說為人情練達等等。其實,孔子說的是大實話。因為,孔子對弟子們有過一個評價:「回也,其心三月不違仁,其餘則日月至焉而已矣。」(雍也篇)也就是說,只有顏回長久地不離開仁德,其餘的學生,只不過短時間能做到罷了。子路、冉求、公西赤在孔子身邊受教很久、很多,已有相當的修為,孔子對他們知之甚深,不會有意拔高或貶低。「不知其仁也」(朱熹解讀為仁之於子路等三人「或在或亡,不能必其有無」),雖說得藝術,但更是聖人無虛言、無誑語。

需要指出的是,孔子甚讚三弟子的才能,卻稱「不知其仁也」,在一定意義上,將「仁」與才能、本領區別開來,突出強調「仁」是一種修為境界。這就為弟子們、後世人們高懸了一個崇高的目標——求仁,成為中華文明中的一顆璀璨的明珠。

關於本章,有人提出一個問題:仁愛、仁德、仁人的標準就是那樣地高不可攀嗎?不是有另一面嗎?《論語》的後幾章裏也有把仁說得相當簡明親切的語錄。也許,孔子此段講的仁更多的是針對統治者、針對君王臣子與候補臣僚的,是對於古代「領導」的要求。

今天呢?有誰敢於認真地省察自身,說「不知其仁也」?#

主要參考資料

《論語註疏》(十三經註疏標點本,李學勤主編,北京大學出版社)

《論語集注》(朱熹,載入《四書章句集注》)

《四書直解》(張居正,九州出版社)

《論語正義》(清 劉寶楠著)

《論語新解》(錢穆著,三聯書店)

《論語譯注》(楊伯峻著,中華書局)

《論語今注今譯》(毛子水注譯,中國友誼出版公司)

《論語三百講》(傅佩榮著,北京聯合出版公司)

《論語譯注》(金良年撰,上海古籍出版社)

《論語本解(修訂版)》(孫欽善著,三聯書店

《論語今讀》(李澤厚著,中華書局,2015)

《天下歸仁——王蒙說〈論語〉》

看更多【論語說】系列文章

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores