兩個星期前教育局公布中史和歷史科「優化」課程框架,業界對相關建議尤其歷史科的一片譁然。前日(10月20日)局方舉辦簡介會,闡述相關文件。這個簡介會十分有趣,一方面這是我所知道門禁最嚴厲的一次,有參加者告訴我局方高調禁止教師們拍攝,會議進行期間曾兩次喝止與會者拍照,但那只不過是尋常PPT,有何秘密可言?而且提問紙上需填上校名和姓名,大大減低提問意欲。朋友說,會場氣氛冷淡,九成教師沒有拍掌。

另一方面,有傳媒報道,課程發展處高級課程發展主任兼「優化高中歷史科課程工作小組」委員胡俊傑在會上說香港史並無明顯刪減,局方只是因應「史學界對社會經濟史研究的重視」及社經發展對學生更貼身,所以刪走香港政治史。真是辛苦快將提早退休的胡兄了,這種話也講得出,你肯定到時教科書會引用海量「社會經濟史研究」成果?考生要掌握很多社會學、經濟學知識才可應付歷史課程?若如此,吾人定當梗頸以待香港開埠以來「社會經濟史研究」內容最紮實、重經濟而貶政治的香港史教科書著作。

可惜,會眾望穿秋水,也沒有等到考評局代表陸芝蘭在會上透露未來考評的端倪。考評是學校教育的指揮棒,考評模式一日不定下來,一切都只是紙上談兵,講多嘥氣。至今關於「優化」課程的考評資訊,只有教育局通函中這一句:「更新公開評核,增加評估架構的靈活性,並引入更多元性及客觀性的題型,平衡考卷的廣度與深度。」不少仝工關心,會否重新復活已闊別20年的多項選擇題(multiple-choice question),甚至會否像以前會考時自成一卷。

會考歷史科當年取消MCQ,主要原因是有校本評核取代之。MCQ作為測試考生客觀知識的評核工具,有其可取之處。事實上MCQ也可以是很高階(high order)的評核工具,除了平時我們習慣每題只可以有一個正確選項外,另一個做法是選對一定組合也算答對,例如這題是ACD,另一條是AB,再一條只是C,如此類推。這種MCQ大大增加評核的效度和信度,杜絕亂答的可能,不過香港較少採用。

2017年筆者協助考評局出版「1978年香港中學會考試題選集」,那是考評局從教育署承接中學會考的首屆考試。筆者參考過當年的MCQ試卷,可謂大開眼界。當年的MCQ,不單每題有5個而非今天4個選項,而且每套試卷有10個版本:每個版本題目是一樣的,但排序卻不一樣,以杜絕考生偷看其他人作弊的可能。

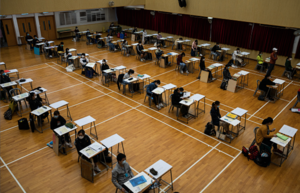

每人獲派不同版本的試卷,考試如何管理?是這樣的:每份試題封面印上0-9其中一個號數,「考生須知」第一項便寫道「小心核對本試題簿號數是否與答題紙上機印者相符。如不相符,應立即通知監考員。」換言之,10組號數的試卷,各有一套正確答案,這麼便不會出錯。

所以,MCQ也可以做得很專業、很仔細。下次考評局搞展覽,應該把這些40多年珍藏拿出來供市民參觀。◇

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores