在人生漫漫旅途中,友情如一盞明燈。它不為喧譽而燃,卻能在孤行的歲月中照見人心。古人論交,不在勢利,而在以道相尚。道者,志也、義也、心之所安也。非利合之交,乃道契之友;非一時之歡,乃終生之知。

若細數千古風範,光武與嚴子陵、管仲與鮑叔牙、伯牙與鍾子期、管寧與華歆,皆以道為友、以心為約,留下人間最清澈的友情之光。

一、光武與嚴子陵:以道相尚 情在山水

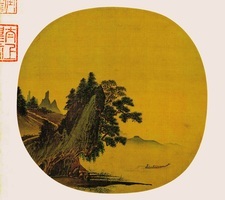

東漢初年,劉秀以布衣起兵,終成中興之主。嚴子陵,名光,與劉秀少時同窗,志趣相投。帝業既定,嚴子陵卻不慕榮寵,隱居富春江畔,披羊裘垂釣,自號「富春漁父」。

光武帝念舊思賢,命畫工繪像訪尋。聞富春山有隱者似嚴光,遣使厚禮相請。子陵淡然曰:「我不過漁父,非仕人也。」光武笑曰:「此狂士,仍舊如昔。」遂親往探訪。

至草廬,子陵臥而不迎。帝親撫其腹,問曰:「肯助我否?」子陵從容答:「士各有志,何必相強?」

帝嘆息而歸,仍邀入宮,共話舊情,同榻而眠。太史奏「客星犯帝座」,帝笑曰:「我友子陵耳。」此後不復強留。

李白詠曰:

昭昭嚴子陵,垂釣滄波間。

身將客星隱,心與浮雲閒。

范仲淹在《嚴先生祠堂記》中贊曰:

「先生,漢光武之故人也,相尚以道。」「雲山蒼蒼,江水泱泱,先生之風,山高水長。」

一帝一隱,各守其道。交於心而不交於勢,敬於志而不屈於位。此乃以道相尚之最高境。

嚴子陵不慕榮寵,隱居富春江畔,披羊裘垂釣,自號「富春漁父」。

二、管仲與鮑叔牙:以誠相知 知遇之厚

「識我於微時,容我於窮困;成我於天下者,知我之人也。」

春秋之世,齊國有二士——管仲與鮑叔牙。少年相識,共經商旅。管仲家貧,常出資少而分利多,鮑叔從不計較,知其非貪,實困於貧。此一念之諒,便埋下知己之根。

後二人各事其主:鮑叔輔公子小白,管仲佐公子糾。公子糾敗,管仲被擒。鮑叔不但不報舊怨,反勸桓公釋罪任用。曰:「管仲,賢人也。得此人,齊可霸諸侯。」

桓公從之。管仲出獄為相,一匡天下,齊國遂成霸主。功成之後,他深歎曰:

「生我者父母,知我者鮑叔也。」

知之不以利,容之不以失,推之不以忌。此乃「以誠合道」之友誼。

古人云:「士為知己者死。」然更深一層,知己者,不僅知其才,更知其心。鮑叔牙之知,使管仲得以展志於天下;管仲之義,使知己之名永不磨滅。

真友者,能在困頓時不棄,在榮顯後不驕。彼此以道為契,方能久遠如山川。

三、伯牙與鍾子期:以心相契 知音千古

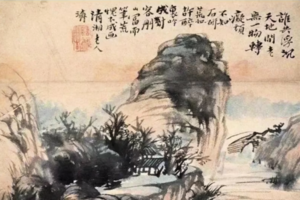

春秋時,楚人俞伯牙,琴藝超凡。一次奉命出使晉國,舟泊漢陽,月夜鼓琴。其聲時如高山巍峨,時似流水潺湲。樵夫鍾子期聞而悟曰:「巍巍乎若泰山,洋洋乎若江河!」

伯牙驚喜,遂與之相見,言語契心,約翌年再會。次年伯牙重來,子期已亡。伯牙於子期墓前撫琴奏《高山流水》,曲罷斷弦曰:「世無知音矣!」

琴斷而意不絕,「高山流水」遂成千古知音之喻。

此交非形跡之交,而是以心印心、以道通道。

伯牙的琴聲是其心中之道;子期的回應是其對那份道的共鳴。世間交友多,能解心者寡。能通你心者,唯知音耳。

得一知己,如聽天地之應。此情不在久,而在真。

四、管寧割席:以義為界 貴在堅守

魏晉之際,風氣浮華。管寧與華歆在園中鋤草,見地上有金,管寧視若瓦礫,華歆拾之又棄。後有貴人車馬過門,華歆起觀,管寧安然。遂割席曰:「自此非吾友也。」

一席之裂,非為怒而為覺。所斷者,並非舊時情宜,而是道之不同。

金動其心,貴搖其意,管寧以義自守。於情義最厚之際,仍能守得一份清明,此乃「以義立道」之至節。

他割席非絕交,而是自警——君子之交,以道為界。若志不同、心不潔,即共席亦若隔天涯。

真友不在多,而在不失道。寧為孤松傲雪,不作浮萍逐流。

五、結語:君子以道合 情自長

四者之交,皆不同形,而同歸於道。

范仲淹云:「先生之風,山高水長。」山高者,不可及也;水長者,不絕流也。此正是「以道相尚」的不朽意象——道在心間,友情便能超越時勢與生死。

在今日功利紛華世途中,若能以誠相待,以義為界,以心為契,則不論貴賤貧富,皆可與古人共風。

山高水長,道在人心;真交無言,而清風自遠。

友有四德:知以道,交以誠,契以心,守以義。古人交友,如山川相望,千載猶清。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores