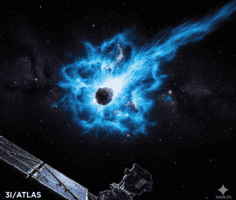

星際彗星3I/ATLAS於周三(10月29日)抵達近日點,引發全球科學界高度關注。儘管這顆來自系外的訪客隱藏在太陽後方,美國太空總署(NASA)的多個太陽探測器仍成功捕捉到其亮度驚人的關鍵數據。

然而,更具爭議性的發現來自韋伯太空望遠鏡(JWST)觀測到的極端數據,以及比利時太空航空研究院研究科學家馬焦洛(Romain Maggiolo)領導團隊的最新計算:3I/ATLAS的表面覆蓋著一層由數十億年太空輻射形成的厚厚「外殼」。這個發現為彗星極端豐富的二氧化碳(CO2)含量提供了強有力的天然解釋,但同時,也為哈佛大學教授勒布(Avi Loeb) 關於該物體可能具有「技術起源」的說法增添了新的討論空間。

迄今為止的發現表明,這顆彗星正以超過每小時210,000公里(130,000英里)的速度,以異常平坦和筆直的軌跡穿過太陽系。3I/ATLAS也可能是有史以來觀測到的最古老彗星,一項研究表明它比我們46億年的太陽系還要古老約30億年。

科學發現——輻射外殼形成與意義

根據馬焦洛等研究團隊於周五(10月31日)在預印本伺服器arXiv上的最新研究,他們結合韋伯太空望遠鏡和NASA全天域巡天太空望遠鏡SPHEREx觀測到的「極端CO2豐度」數據,首次計算並證實:這些數據是彗星在數十億年星際旅行中,遭受宇宙射線長期輻射的結果,從而形成了厚實的「輻射外殼」。

他們的研究提供了具體的機制細節:

化學轉變:這些高能粒子撞擊彗星表面的一氧化碳(CO)冰,將其轉化為更穩定的二氧化碳(CO2)。

外殼深度:模擬顯示,這種累積效應足以在彗星上形成一層深度約15至20米的「輻射外殼」。

「範式轉變」:這項發現對彗星科學具有重大意義。它表明星際物體可能主要由經過輻射處理的材料組成,而非單純的原始材料,這要求科學家在分析其組成時,必須將這種「老化」效應納入考慮。

爭議焦點——防護層還是偽裝

儘管科學界主流將輻射外殼視為自然老化過程,但長期質疑3I/ATLAS可能為「外星技術」的哈佛大學天文物理學家勒布(Avi Loeb)則認為,此發現具有另一層涵義。

技術起源推測:勒布認為,這層厚實、耐輻射的CO2外殼,可被解讀為一種極度堅固的防護層。他認為,一個在星際空間中航行了數十億年的技術探測器,必須具備此種結構來保護其內部的精密儀器或結構不受高能宇宙射線的損害。

「反常」特性累積:勒布指出,輻射外殼並非3I/ATLAS唯一的異常之處。該飛行物體還展現了以下難以用天然現象解釋的特徵:

異常軌道對齊:3I/ATLAS的軌道平面與太陽系行星的黃道面對齊得異常精確,恐非巧合。勒布認為這可以解釋為這艘他所謂的「外星偵察機」的「定向設計」,目的在於選擇飛行效率最高的軌跡。

接近關鍵行星:此外,3I/ATLAS的軌跡異常精準地接近火星和木星,被視為有目標的探測。

勒布認為,將「厚實的CO2外殼」視為一種高度有效的防輻射偽裝,可以解釋所有這些「反常」的集合。

後續觀測與最終解謎

目前,科學界仍然主要傾向於3I/ATLAS是一個極度然的彗星。然而,所有人都承認它極端的行為和特殊的化學組成,使其成為迄今為止發現的星際訪客中最令人費解的一個。古老、但本質上是天

天文學家正將希望寄託於近日點後的觀測:

材料侵蝕:隨著彗星繼續遠離太陽,太陽輻射對其表層的侵蝕作用將減弱。如果侵蝕足夠深,將有望暴露其「輻射外殼」下方的原始材料。

歐羅巴快艇:NASA的歐羅巴快艇(Europa Clipper)探測器將在11月初穿越 3I/ATLAS的離子彗尾,這將是直接採集星際物質樣本的黃金機會,其數據有望為這個彗星的真實起源提供最終的解答。#

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores