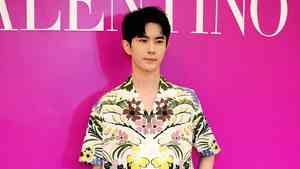

9月11日,大陸男星于朦朧在北京一小區墮樓身亡,年僅37歲。警方在12小時內迅速結案,定性為「排除刑事案件」。

9月16日晚,于朦朧工作室再次發文,以于朦朧母親的口吻確認于朦朧是因飲酒意外墜亡,希望外界停止猜測。該文非但未能平息網民的憤怒,反讓質疑聲浪更加洶湧。

這背後折射出的,是個案疑點、社會語境與心理機制的疊加。

一、個案疑點:過快的定論與缺失的細節

警方在短短12小時內就火速排除了刑事嫌疑,這種效率在普通案件中並不常見。更重要的是,外界關切的核心問題——現場環境、飲酒經過、陪同人員、監控畫面——都沒有得到應有的解釋。

在常識層面,37歲的成年男性,僅因飲酒就意外墮樓的說法難以服眾。當事實鏈條缺失時,公眾的直覺反應就是:是不是有人在刻意遮掩真相?

二、母親發聲的「悖論效應」

母親通常是最具可信度的當事人,但在當下的公共語境中,卻容易被懷疑是「被迫表態」。

她的聲明措辭冷靜,更像一份公關文稿:強調「停止猜測」,卻鮮少展露作為母親的真實悲痛或私人回憶。結果,網民將這份聲明視為「與權力站在一起的口徑」,甚至有人直言「母親的聲音被奪走了」。

當社會情緒已經聚焦在「真相不明」的共識時,任何「意外說」都容易被解讀為「遮蓋真相」。

三、社會語境:長期不信任的集中爆發

公眾對「離奇死亡+迅速結案」的模式並不陌生,這類事件在過去已有前例,積累了強烈的不信任感。

當正常的悼念與質疑被頻繁刪帖,人們開始在評論區借用「抗日」敘事來規避審查。一方面是為了存活於與輿論場,另一方面則表達出「沉冤昭雪」的集體訴求。

于朦朧之死因此不僅是娛樂新聞,而成為了一個社會心理的出口。網民們說:「這已不只是一個明星的死亡,而是對社會秩序的悲哀和被操控的恐懼。」

四、心理機制:對真相的飢渴

在資訊透明缺失的環境裏,公眾對真相的渴望會被不斷放大。母親的發聲沒有帶來新的證據,只是要求「不要猜測」。這在心理上等同於「堵嘴」,反而加劇了懷疑的滋長。

說到底,于朦朧母親的表態之所以不被買帳,不是因為人們不尊重母愛,而是因為她的發聲未能提供新的可信訊息,卻帶有「消音」的意味。在一個對權力缺乏信任、對真相充滿飢渴的社會語境裏,這樣的表態只能適得其反。

顯然,于朦朧墮樓案已經超越個案,成為「公眾對真相與秩序的焦慮投射」。正如評論區洗板的口號所言:「他首先是中國公民,其次才是藝人;法律不能向不法讓步。」#

本文僅代表作者本人觀點,並不一定反映《大紀元時報》立場。

-------------------

局勢持續演變

與您見證世界格局重塑

-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:

🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios

🤖Android:https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻

http://epochtimeshk.org/stores